昨日、お腹を抱えて大笑いしていたかと思えば

翌日には、思わぬ重石を背負って置き所に困ってる。

人生、毎日がジェットコースター。

上がったと思ったら急降下。

何が起こるかわからない。

でも、急降下があれば、急上昇もアリだってことを、もうわたしは知っている。

人生のUP&DOWNには、もう慣れっこだけれど

油断してうっかり振り落とされないように

しっかり掴まっていないとね。

それとも、いっそ両手を離してウルトラマンみたいに真っ直ぐ挙げてみたら

勢いで空高く飛んで行ける~?

何はともあれ

一日の終わりに、熱いお風呂にとっぷりと沈んで

「あ~~ゴクラク~」ってコトバが口をついて出る頃には

まあ、いっか~。って、いつものエンドロール。

明日は明日の風を待ちましょう~。

まだ青い芝生にてんてんと 赤い葉っぱ。

まだ青い芝生にてんてんと 赤い葉っぱ。

この、季節の混ざり加減が、なんともいいんだな。 山だけでなく、街の中の彩りも始まっています。

山だけでなく、街の中の彩りも始まっています。

自然の発色って、なんてきれいなんだろうね。

なんて 改めて思うこの頃。 おぼろ半月も秋の夜を彩ります。

おぼろ半月も秋の夜を彩ります。

風のつめたい夕暮れに、ほんのりとオレンジピンクに染まった千切れ雲の群れを

空に見つけると、とてもいい気持ちになる。

グレーも混ざったオレンジとピンクの中間色。

そんな雲に出逢うと

ずっとずっと立ち止まったまま、色が変わってゆくのを見ていたくなる。

ただただ、色の移り変りを眺めるだけの贅沢な瞬間。

そんな瞬間の流れた後で、

あれこれこころを悩ませる思考を一切停止して

空にこころを委ねていた自分に気がつく。

「なんとかならアな!」 と、大きく独り言を呟きそうなほど

空の色にいつの間にかこころの温度を上げてもらっていたことを、ありがたく思う。。。

そして、そんな些細なことで、お手軽に自分のテンションを

あげることの出来る自分が、

果たして、これはほんまもんのノーテンキなのか、

もしくは稀有な天性の才能か?

または・・・ただのおめでたい阿呆なのか??? (あ、やっぱり?)

なあんて 今、初めて考えてしまったけれど

まあ、いいんです。

ほわ~んと、たのしい、あったかい気持ちになれたらもうそれでいいんだと

自分が思えたら、それはそれでしあわせなこと。

誰にでも、いろんなことがあるけれど

ふっと、力を抜くことができるかどうか。

こころを、束の間よそにすっ飛ばすことができるかどうか。

そこ、結構 肝心ですね~。

自分自身、ぜんぜん立派なオトナじゃないけれど

時に、すっごい注意したくなるオトナっている。

大人は子どもの手本。

よその子でも、子どもは周りの大人をよ~く見ているもの。

そこんとこ、大人は忘れちゃいけないよね。

歩行者信号が赤なのに渡っちゃうヒト。

すごくすごく急いでいて、手押し信号で、周囲に「子ども」がいなかったら

時にわたしも渡っちゃうこともある。

でも、歩行者信号が赤で、よその子どもも待っているような時は・・・

大人は渡っちゃ絶対にダメ。

小さな子は大人を[ 絶対の存在 ] と思っているから

大人が渡り始めるとつられて歩き出してしまうことがよくある。

これがとても危険なのだ。

大人だからいいんだ ってルールは、子どもに通用しない。

コドモの無垢な瞳は、その行動を見逃しません~。

オトナのみなさん。お互いに気をつけましょう。

ドレミファブックの「ジャングルジムのうた」

この唄は、わたしの中では 赤ちゃんだった弟 の想い出と直結している。

奈良の団地で生まれた弟。体も小さく、よくぐずる赤ん坊だった彼。

それが、ふしぎなことに「ジャングルジムのうた」をかけると、途端にとても上機嫌になるのだった。

ベビーベッドの中でぐずり出して、母が家事で手が離せないような時には

「mikoちゃん、アレ、かけたってえ~!」と母に言われ

いそいそと、ドレミファブック第3巻のレコードを取り出して

ジャングルジムのうたを弟のためにかけてやったものだ。

弟が生まれたのは、わたしが幼稚園へ通い始めた4歳の半ば。

母の産院で、日に日に他のどの赤ちゃんよりも可愛らしい赤ん坊になってゆく弟を眺めながら

「おかあちゃん、ものすごいかわいいあかちゃん うんでくれてありがとうなあ。」

って、こころから、本当にこころからそう思って

ベッドに横になっている母にしみじみと言った光景を何故かはっきりと覚えている。

姉にとって弟ってものは、幾つになろうとやっぱりどこか頼りない小さき者 なんだよね。

そうはいっても、もうすっかりオッサンなのだけれどね。今でも頼りないけれど!

この「ジャングルジムのうた」 作曲は諸井誠氏。

作詞は、やっぱり!まどみちお氏。

こころに焼き付いているこの絵は小野かおる氏。

赤ちゃんのこころを和ませる、ドレミファブック第3巻。

不思議な魔法のレコード。

たいへんお世話になりました!

もう40数年前(!?)のはなしです。

カエルは、苦手なのだけれどね。

うっかりばっちり目が合っちゃった。

目が合った瞬間に、わたしと同時に後ずさり。

大きな瞳で物陰からわたしをじっと見てる。

わたしもあなたが怖いけど、あなたもわたしが怖いのね。ごめんごめん。

水族館で出逢ったこの子、きっと「けろっこデメタン」のモデルだね。

そっくりだもの。

あの、いつもメソメソ意気地なしのデメタン・・・。

あんなに泣いてばかりの主人公、そうそういない。

だからこそ、時折見せる勇気がキラリと、より光ってみえたのかもね。

ちょっとイラッとするほど意気地なしで、いつもいじめられていたデメタン。

そういえば、ああいう直接的な力関係を描いたアニメって現代にはもう無いような気がする。

教育的にはタブーなのかな。

でも、弱い者いじめはダメって、小さい子の直情に訴えかけるアニメこそ

もしかして現代の小学生には必要なのかもしれないよ。

この怯えたカエルくんの瞳をみていたら

そんなことを考えてしまった。。。

「けろっこデメタン」・・・すっかり記憶の底の湖の中に沈んでいたけれど

このカエルくんのうるんだ眼差しのおかげで

なんだか主題歌まで浮かんできちゃったよ。

記憶のフシギな仕組みっておもしろいなあ。

水族館。 って改めて書いてみると、すごいニホンゴだねえ。

水族ってなんだ~ どっからどこまでが水族?

空族とか陸族ってコトバは聞かないのにね。

次男坊と、一体何年ぶり?という水族館へ。

近頃イモリやらカエルやらウナギ!やらの飼育にハマっている次男坊。

15歳の誕生日だし、店は休みだし、彼はなんぼでも時間があるし!

どっか行こか~?ということになり

彼の希望で平日真昼間の水族館へ。

フツーに学校へ行っている中三男子なら

母親と水族館は、まあ、まずアリエナイ。

相変わらず「父親」は煙たい存在のままだけれど。

息子は、わたしと行きたい というわけでは勿論なく

学校の時間帯にひとりで街をうろつくと

補導されるのではないかという畏れを感じているから・・・というだけ。

それにしても、学校へ行っていた一年と少し前の超反抗期のあの頃には、

二人して、「みて!このカエルきもい。」とか「うわデカイ蟹!カニ食いてえ。」とか

あれやこれやと喋りながら、こんなのんびりとした時間を過ごすことになろうとは

全く夢にも思いはしなかったけれど。

例にもれず、壁にはいくつも穴が開いたし、(うちの壁の薄さが露呈!)

扉のガラスも素手と足で二か所割ったし~~。

まあ・・・時は止まらず移り変わるもの。。。

のんびり過ごすこんな時間があっても、長い人生、いいんじゃないか?

水族館へ、美術館へ。etc. 教室に座っていなくても学べることはいっぱいある。

そう思う他ないしねえ!

まだ起きてもいない先のことばかり気に病んで、

目の前の時間をムダにするのは勿体ない。

今の時間を、ささやかにたいせつに。

わたしはわたしらしく。彼は彼らしく(?)

それでいい って思う。

先日、中学校へ進路の面談へ。

本当は三者面談なのだけれど・・・。

制服を着る彼を思い描くのは、もう親でもちょっとムズカシイ。

中二の春頃の制服の彼は、今の彼より二回りほど小さい頃だから。

それでも、突然学校へ行く気になったりするってことが

万が一にもあるかもしれないから

長男が卒業の頃に着ていた大きいサイズの制服とシャツをきちんとプレスして

いつでも着れるようにスタンバイしてあるのサ。

そんな奇跡はまあ、起こりそうもないけれどね~。

彼なりに納得のいく進路を決めたので

担任の先生には学校サイドの調査書作成をお願いしてきた。

受け取る時には、本人も同席してご挨拶する約束を彼ともしてある。

「ちゃんと寄り添って、たくさん話をして、

彼にはおかあさんの気持ちがしっかり伝わっていると思います。」

って担任の先生は言ってくださるけれど・・・。

先生方には、甘すぎる親だと思われていても仕方がない。

それでも、ひとりひとり、違うのだから、この子の場合はこれでいいのだ。

(って、今は思うしかないのでね!)

わたしは、信じて待つ って決めたから

彼の成長の発現を、のんびりとたのしみに待つとしよう。

久しぶりの水族館は、思いのほか楽しかった~~~。

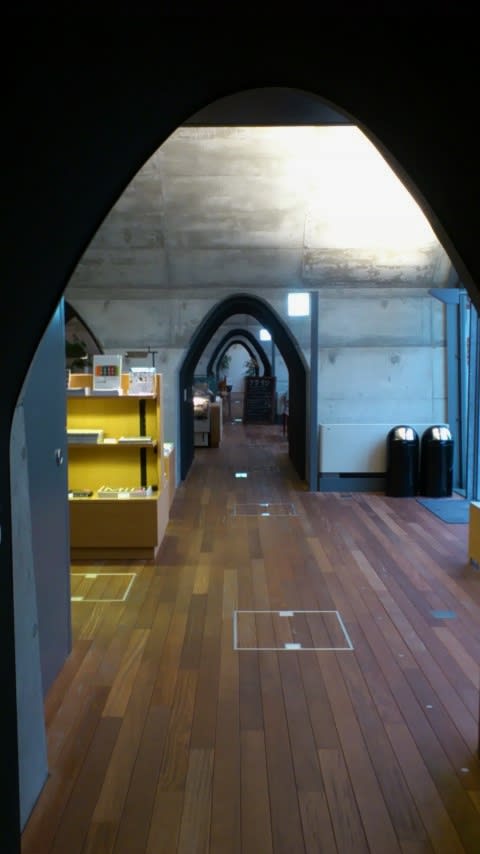

70年ぶりに復元された「旧万世橋駅」

目にはみえない時間の積もっている場所には、とてもとても魅かれる。

明治45年・1912年に完成した赤レンガ造りの旧万世橋駅。

その遺構が現代に甦って、「mAAch」とい魅力的なスポットに。

中にはすてきなショップやカフェなどがいい感じに並んでいます。

屋上部分にはプラットホームも復元されていて、ここからの中央線が行き交う眺めはテツコでなくともたまりません!

電車好きな小さな子どもさんとか、ぜひ連れてきてあげてほしいなあ~。

本当のホームじゃないから、危なくないしね。存分に電車が見れます。

以前、隣接してここに建っていた交通博物館に、うちの息子たちもチビッコの時に連れてきたっけなあ。

だいすきだった絵本「きかんしゃやえもん」の機関車が展示されていて、親子共々感動したものです。

そして。魅惑の階段。。。 1912階段と1935階段。

古い階段、すきだなあ。

こういうの。こういう匠のこだわりのデザインとかがまたニクイ。 明治の匠! 駅が役目を終える1943年(昭和18年)までの間に

駅が役目を終える1943年(昭和18年)までの間に

どれだけたくさんのヒトがここを歩いたのだろう・・・?

歴史の積もった一段一段。。。

昔のレンガにも深い深い味わいがあります。この万世橋の施工は昭和五年・・・貫禄がありますね。 万世橋。こっち側から眺めると、なぜか大阪っぽい~。

万世橋。こっち側から眺めると、なぜか大阪っぽい~。 現代の東京の空を映して揺れる神田川・・・。

現代の東京の空を映して揺れる神田川・・・。

1912年の空も、こうして同じように映していたのでしょう。。。

ゆく河の流れは絶えずしてしかももとの水にあらず~~ です。