~~~~~~~~~~~~~~~

第20信 大乗仏教とキリスト教

~~~~~~~~~~~~~~~

2年前の夏、2020年7月30日に、私は《友への手紙》というテーマでブログを書き始めた。

それは、1964年の東京オリンピックの開会式の夜、当時25歳だった私が横浜を発って、半年近くインドを放浪した時、旅先から友人に送った手紙を「聖心の使徒」というカトリックの月刊誌に連載したものに、今の視点から若干のコメントを添えたものだ。

一連のブログは、去年の春までには完結する予定だったが、第19信「サンガムの沐浴」まで順調に書いて、あともう一回という時に、思わぬ脱線をしてしまった。

聖なるガンジス川で展開されるヒンズー教最大のお祭りについての報告が、遠藤周作の最期の長編「深い河」とショートして、遠藤批判に嵌ってしまったのだ。しかし、それも今、10カ月ぶりに元の流れに戻って無事完結することになった。

では、再び1965年の「聖心の使徒」の記事にタイムスリップしよう。

~~~~~~~~~~~~~~~

友への手紙「インドの旅から」

第20信 大乗経典とキリスト教

~~~~~~~~~~~~~~~

この手紙もいつの間にか20編になった。その間、ベトナム戦争も、中・印国境紛争も、インド・パキスタンの争いも旅行中には夢にも考えられなかった形で展開した。当時私が自由に行動できた多くの地点は、もはや安全ではなくなっている。歴史というものは、一寸先も確実な予測を許さない。しかし、歴史の過去について考えることは、専門家でなくても興味ある作業である。

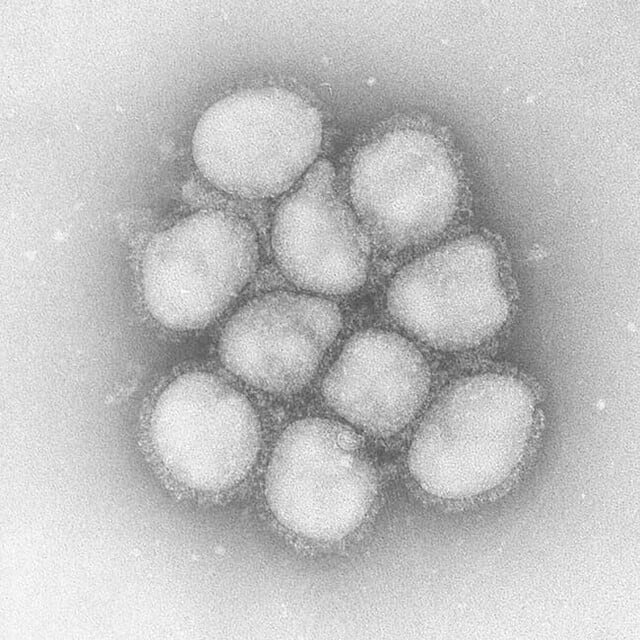

左がホイヴェルス師 中央が澤木興道老師 右は私

先日、夏の休暇が明けて大学へもどる途中、久しぶりに京都の破れ寺(安泰寺)に旅の草鞋(わらじ)を脱いだ。

座禅をし、すっかり足の弱くなられた澤木興道老師の居室に参じて、お茶をいただき、お精進ものの食事を共にして、身も心も本物の仏教の修道院の雰囲気に浸った。

食後、縁側のくつろいだひと時、澤木老師の高弟の内山興正先生と日ごろの消息を交換している中で、カトリック通の先生はこんなことを言われた。教会が本来の普通名詞としてのカトリック(普遍的)な宗教に立ち返るならば、宗派としての仏教などその中に包摂されてしまっても一向に差し支えないのだが、現実のカトリックは固有名詞化して、党派根性で他宗教と同じ土俵で張り合う一宗派に成り下がっている。これが本来の「普遍的世界宗教」の姿なのだろうか、と。

私はまことに尤もな話だと思った。聖パウロ以来、聖アウグスチヌス以来、すべての精神的宝は皆、神の御子の生命の中に生かされるべきものであり、教会こそは真理と価値ある一切のものの友であるという考えがあったのではなかろうか。聖霊の導きによって変貌を遂げつつある教会が、カトリック的包容力によって自らを解放する日の来るのを、まじめな仏教者と、良心的であるがゆえに教会の門前でためらうすべての人は待ち望んでいるのである。

兄弟子の興正先生との話は私のインドの旅行に及んだ。

私が南インドで見た古いシリア典礼の伝統に生きる農民たちの美しい姿について話をすると、内山先生はハタと膝を打ち、長年の疑問に一条の光が射したと言われた。つまり、先生は仏教経典の客観的な研究の結果、仏陀の説いた根本仏教の教えと、南インドに伝播してそこから起こった大乗仏教との間には、どうしても越えがたい飛躍があることに以前から気付いておられたのである。中でも、後代の観音菩薩、あみだ、浄土、他力思想などとして展開する大乗経典の内容は、根本仏教に見られない全く異質な要素の影響を仮定せずには、了解不可能だと言うのである。先生は、以前からそこにキリスト教の影響を考えておられた。つまり、後に日本において、特に道元や親鸞の手によって深められることになる仏教の一面は、一般に説かれているように、中国におけるネストリウス派のキリスト教(景教)の影響によるだけではなく、もっと古くインドにおける混合を予想させると言うのである。何故なら、景教の影響を受け容れる素地が大乗経典の中にすでに見出されるからだと言う。

渡辺照宏著の「仏教」(岩波書店)のなかにも、次のような暗示的部分がある。

「南インドでは、紀元前一世紀ごろからアンドラ王朝が出現した。この王朝も物質文化の上で栄えたのみではなく、あらゆる文化を保護奨励したので、仏教もバラモン教その他の宗教とあい並んで栄えた。したがって、ここでは仏教は他の宗教と自由に交流し、新しい行きかたを発展させた。この行きかたを一口に<大乗>(マハ―ヤーナMAHAYANA)という。これは『(解脱に達するために)すぐれた乗りもの』という意味である。」(146ページ)

また、同じ西暦紀元初めごろ、西北インドのガンダーラを拠点に支配した王ゴンドファルネス(Gondopharnes)は、イエスの12使徒の一人の聖トマスの教化によってキリスト教を信じていたと伝えられ(世界文化史体系)、また、同じ使徒聖トマスは当時のギリシャ、ローマとの通商路を下り、南インドの布教に乗り出し、アンドラ王朝時代にはキリストの降誕に近い年を紀元元年として用いられた例もあり、すでに宗教、哲学、芸術の分野でかなりのキリスト教文化を誇っていたと考えられている。

「とにかく、アンドラ王朝を背景として新しい仏教運動が盛んになったことは事実であり、現に南インドのアラーヴァ―ティー出土の遺物の仏教美術にも、その一端がうかがわれるが、この時代を代表する仏教学者としては、ナーガールジュナ(竜樹、1世紀後半~2世紀前半)がある。彼の『中観論』(または『中論』)は、すべての大乗の根本的な理論を述べた書として、極めて重要視されている、云々。」(仏教。147ページ)

このように、大乗仏教の成立期に、すでにインドにおいて仏教文化と接して、高いキリスト教文化が存在していたという事実は、当然その両者の思想的交流を予想させるものであり、後にトマス・アクイナスが、イスラム圏に伝わるアリストテレスを取り入れてスコラ哲学・神学を大成したように、仏教のスコラ学者と言われる竜樹尊者も、キリスト教思想の一部を頭に置いて「中論」を書き、大乗仏教に方向性を与えたと言うことは全くあり得ることである。

無論、これは一つの仮説にすぎず、この仮説の妥当性を立証する仕事は、極めて専門的で労苦の多いものとなるだろう。特に、何でもかんでもすぐ自分のものとして取り込んで、あたかも自分のオリジナルなもののように語ってしまうインド的仏教的特質は、その作業を一層困難なものにするだろう。

しかし、このキリスト教と仏教との根本的な出会いに対する研究は、仏教とキリスト教の今後の対話、融合のために、極めて重要な意味を持つものと思う。

X X X

最後になっていささか堅苦しい話になってしまった。後半の便りでは多くの面白い出来事をはしょってしまったが、それはそれとして、とにかくこれでインドの便りは終わる事とする。

今読むと、何と大風呂敷を広げてしまったことかと恥ずかしくなるが、以上をもって58年前の私のインドの旅の記録は全て終わった。

ただ一点、おや?と思ったのは、「聖心の使徒」に確かに書いたと思っていたことが含まれていなかったことだ。私の記憶違いだろうか?

どこかに活字にして発表したはずのものが、このシリーズに含まれていなかったとすれば、記憶を辿って再現を試みるしかない。それは、この第20信のテーマ「大乗経典とキリスト教」と密接に関連するおよそ次のような内容だった。

「わたしはインドの旅を通して、日本に伝来した仏教には膨大な量のキリスト教的要素が含まれているに違いないと直感にするようになった。

広大無辺の大宇宙には、少なくとも二兆個以上の銀河系が存在していると言われる。天の川のような銀河は宇宙のあちこちで絶えず接近し合い、時には衝突している。しかし、衝突といっても実際には星と星がぶつかることは希で、ほとんどはスーッとすり抜けていくらしいが、その過程で互いに重力を及ぼし合い、双方の銀河全体を大きく変形させずには終わらない。

地上の人類の歴史においても、異なる文明が接近し、干渉し合う場合には、必ず双方に多大な影響を及ぼし合うものであり、宗教の場合も例外ではない。

バラモン教からヒンズー教が生まれ、仏教に影響を与えた。ユダヤ教からキリスト教が生まれたときも、すぐにギリシャ・ローマの自然宗教や哲学の洗礼を受けた。仏教は、遺跡だけ残してインドでは完全に消滅し、東南アジアと中国には姿を変えて広まった。日本に到来するまでに、まずインドにおいて原始キリスト教に、次いで中国では景教に出会って大きく変貌を遂げていたにちがいない。

もちろん、そのような視点は井上靖の「天平の甍」に描かれた遣唐使の時代のように、一人の僧「業行」が生涯をかけて写経に打ち込み、しかも、その大半が嵐の東シナ海に虚しく沈んでしまったような時代にはまだ全く思いもよらないことだったろうし、現在でも、根本仏教の経典、大乗仏教の経典、そして、日本の仏教各宗派の教えを包括的に捕え、それを解析すると言うようなことは、世界中の研究者を動員して何十年かけても終わらない大事業だと言うほかはない。しかし、もし将来コンピューターの演算能力が飛躍的に向上して世界中の経典を比較検討することが出来る日が来たら、驚くべき事実が浮かび上がるに違いない。」

私がインドの旅の後に書いたはずの短い記事は、およそ上のようであった。その頃の世界は米ソの冷戦下にあった。アメリカが国威をかけてソ連より先にアポロ宇宙船で人を月に安全に送り届けるために必要としたコンピューターの容量は今の私のスマホよりも小さくて、上の作業のためには全く不十分なものだった。

あれから60年近い時が流れた。今日、日本が世界に誇るスーパーコンピューター「富岳」は、コロナウイルスがマスクから漏れ出す姿までシミュレート出来るほどになっている。人間が手作業で計算すれば何億年もかかりそうな課題をあっという間に片付ける怪物だ。今ならAIを駆使すればあの頃の夢の実現は可能ではないだろうか。

東西の諸宗教の教義・経典を統一言語に翻訳して「富岳」に記憶させ、様々な角度から検索をかければ、ああ、この教えは何世紀ごろどこでどの宗教からどの宗教に流れ込んだものだ、と言うことが短時間に検証できるに違いないと期待する。

例えばの話だが、解析の結果、もしも

「梵語の○○」=≫「真言」=≫「神言」=≫「神の言葉」=≫「ロゴス(λογος)」=≫「イエス・キリスト」=≫「三位一体の神の第2のペルソナ」

などと言う繋がりが実証されたら、それだけでも世界の宗教史を書き換えるよう大ロマンにならないだろうか。素人の突飛な空想と言うなかれ。仏教の経典に驚くほど多くのキリスト教的要素の影響が及んでいたことが検証されるのを私は楽しみにしている。

自然宗教しか知らない遠藤周作には、残念ながらそのような遊び心はなかった。かれは宣教師が持ち込んだキリスト教にも、フランスで見たキリスト教にも違和感をおぼえ、そのままでは日本の土壌に根付かず、必ず根が腐って死んでしまうと考えた。そして、日本の土壌に根付く条件を提言すべく「沈黙」や「深い河」を書いたが、それらは、一口で言えば、キリスト教は超自然宗教の残滓をかなぐり捨てて、完全に自然宗教化しなければならない、と言っているのに等しい。そこに、カトリック作家遠藤のキリスト像と、インカルチュレーションのイデオロギーの危険な本音が見え隠れしている。

しかし、田川建三はそういう遠藤のキリスト像を批判して言う:

「それは、自分の現在のあり様を何らかの意味で肯定してくれる権威で、直接的にお前はそのままでいいのだぞ、と肯定してくれる場合もあるし、お前のような奴はダメだが、ダメなままで我慢して救ってやろう、という形で、「だめ」な自分は「だめ」なままでいいのだ、と居直ることになるので、ずぶずぶの自己肯定に終わることは間違いがない。(内容のない自己卑下は、一般に日本人がやたらと好む奇妙な道徳である)。しかも、「自分はだめだ」と言い立てることによって、その「だめな自分」を肯定することができるのだから、二重の自己満悦に耽ることができる。遠藤の「弱者の論理」は、世のなかにはそういう自己満足に耽りたがる人間が大勢いるから、その分だけよく売れることになる。」と。私の大好きな「田川節(ブシ)」である。

歴史を振り返ると、キリスト教は誕生以来ローマ帝国の版図で迫害に抗して血の代償を払って超自然宗教の純粋性を死守してきた。そして、コンスタンチン大帝による国教化のおかげでようやく迫害から解放された。しかし、その結果、津波のように押し寄せた異教徒の自然宗教的メンタリティーによってすっかり浸透されてしまい、その深刻な影響は中世を経て実に1960年代の半ばまで延々と続いた。そして、その教会は20世紀後半以降の世界の圧倒的な世俗化とグローバル化の攻勢になす術もなく屈服し、「お金の神様」(マンモン)の世界支配の前に存亡の危機に瀕していた。

そのとき、教皇ヨハネス23世は、教会の命運をかけて第二バチカン公会議を提唱したが、それはコンスタンチン大帝の改革に匹敵する未曽有の教会改革であった。世界の世俗化とグローバル化に対抗するためには、コンスタンチン大帝の改革を180度ひっくり返す必要があった。それは、自然宗教色に塗り固められていた教会に、超自然宗教としての輝きを再び取り戻すための教会史上最大の改革であった。

だから、教会史を大きく区分すれば、初代教会の300年余りが第1期、その後第2バチカン公会議までの1700年間が第2期、そして公会議後から今日までを第3期と考えることが出来る。

1965年に幕を閉じた第二バチカン公会議は、コンスタンチン体制下で分かりにくくなっていたキリスト教の超自然宗教性の復活に道を開くものだった。

公会議の成果は、日本の教会ではいち早く5-6人のベテラン司教たちによって歓迎され、かれらのもとで開花し実を結びはじめた。しかし、その司教たちが相次いで定年を迎えて引退すると、後を襲った新任司教たちは前任者の路線を引き継がなかった。その結果、公会議の変革は表面的なものに留まり、世界教会の新しい流れから取り残され、咲き始めていた花は萎れ、実は熟する前に地に落ちてしまった。

そうした日本の教会の雰囲気の中で、遠藤の「沈黙」や「深い河」に込められたメッセージは、教会の現行の流れに合致するものとして歓迎された。しかし、実は遠藤のイデオロギーの意味するところはそれだけにとどまらなかった。コンスタンチン体制のもとで自然宗教化の厚化粧をしただけの教会には飽き足らず、教会の本質までもすっかり自然宗教に置き換えようとする徹底的な変革の意図を秘めたものだったと言ってもいいだろう。井上洋治神父の「アッパ、アッバ、南無アッバ!」節(ブシ)などもその流れに沿うものだった。

遠藤流のインカルチュレーションは、まず日本の教会を汚染したが、今や、スコッセーシ監督のハリウッド映画「サイレンス」などを媒体として、オミクロン株のような強力な感染力とともに世界のカトリック教会に拡散しつつある。

私は「沈黙」(サイレンス)をローマの映画館で見た。すると、カトリックの良識のような顔をした聖職者やインテリ信者が、肯定的な返答を期待して感想を求めてきた。私はそっけない返事をしたが、彼らはお構いなしにその映画を高く評価して、これこそこれからの教会が考慮すべき画期的な信仰解釈だと言わんばかりの興奮ぶりだった。

悪貨は常に良貨を駆逐するというが、超自然宗教は常に自然宗教化への誘惑と戦わねばならない。第二バチカン公会議は、閉幕の日からコンスタンチン体制へ引き戻す引力に曝される運命にあった。インカルチュレーションのイデオロギー(キリスト教の土着化)は、その引力を理論武装するものであり、ヨーロッパのキリスト者の潜在意識の中にもそれに惹かれる素地があるのだ。

幸い、ヨハネス23世、パウロ6世、ヨハネパウロ1世、ヨハネパウロ2世、ベネディクト16世、そして現教皇フランシスコも、公会議後の教皇は全員ブレることなく公会議推進派の旗印を護っている。しかも、公会議に関わった教皇たちは、没後相次いで聖人に挙げられ、4人目のヨハネパウロ1世も列聖調査が進行中だ。こんなことは教会史上では未曽有の現象だ。他方では公会議の教父の一人で、公会議に反対する決定的行動に出たルフェーブル司教は、聖ヨハネパウロ2世から破門された。(ただし、その破門は21年後に解かれた。)

ローマは、公会議の改革の流れから取り残されている日本の教会の姿を憂慮してか、第2次世界大戦中に軍部が外国人の司教を排除して以来の慣例を破って、最近相次いで外国人の司祭を日本の司教として任命し始めた。

キリスト教の日本への正しいインカルチュレーションのためには、第二バチカン公会議を実践することが絶対に必要だ。それに加えて日本にある仏教の中にすでに溶け込んでいるキリスト教と親和する努力も必要とされている。安泰寺の内山興正先生が縁側の陽だまりで言われたように、仏教には普遍宗教(普通名詞としてのカトリック)の良き隣人となれる要素があるはずなのだ。遠藤にそうした寛容な感性が欠如していたことはまことに残念だ。

いま、コロナ下で従来の教会活動は大幅に制約を受けている。高齢者のミサや礼拝への参加は制限され、3密を避けると言う口実の下に、様々な宗教活動が自粛の対象になった。その結果、信者たちは教会に行かないことに慣らされてしまった感がある。

中国政府は一人っ子政策の弊害が顕在化した時、慌てて第2子、第3子の出産を解禁したが、手おくれだった。社会にはすでに小家族の快適さが根づいてしまっていて、元に戻ろうとする気配すらない。

キリスト教会においても、一旦教会に行かないことが正当化され、常習化した後では、コロナが去っても人は以前の熱心さで教会に戻っては来ないかもしれない。だとすると、日本では第二バチカン公会議を経験することのないまま、ただでさえ、少子化、高齢化で勢いを失ってきた教会は、自然死への道を転げ落ちてやがて消滅するしかないのかもしれない。

中世ヨーロッパで蔓延したペストが沈静化する過程で宗教改革が起こり、プロテスタント教会が成立した。コロナウイルスがいつ収束するかはまだ予断を許さないが、ポストコロナの時代には、さらなる教会改革(例えば、第三バチカン公会議)が起こるのではないかと予感する。

ベネディクト16世教皇は、コロナ問題が起きるはるか以前に、将来の教会を予見して、「世界の信者の数は著しく減少するだろう。教会の社会への影響力は大幅に弱まるだろう。確固たる信仰を持った者だけで構成された小さな教会が生き残るだろう。」という意味のことを述べられた。

日本でも、しっかりした信仰養成を受け、内外の試練に耐え、大人の背丈に合った確固たる信仰を証しする少数の信者だけが生き延びて、福音宣教の使命を受け継ぐことになるのではないかと思う。

これで1年半にわたった「インドの旅」シリーズは全て終わった。最後まで付き合って下さった読者に感謝したい。

ーーーーーー

(注)無造作に「自然宗教」と「超自然宗教」を乱発したが、前者は人間が人間の欲望と救済の願望を自然に投射したものであり、後者は天地万物の創造主なる超越神が、人間への愛と憐れみをもって救済の意思を人類に啓示したものである。

〔完〕

一連の長い記事を書いていただきありがとうございます。

前の記事にある、「「生ける神」自身がケリグマを告げる人の口を借りて人に語りかける時以外、誰もその神に出会うことが出来ないのです。」が、大切なことだと感じます。また、読み始めたばかりですが、「ケリグマ 福音の告知」の「ケリグマ<三位の天使>」にある「「秘跡中心の司牧」から「福音宣教をする司牧」」が、目に留まりました。このこともおそらく大切なことになるように思います。

わたしは澤木老師の「禅の境涯」という本を読んでいませんし、その本の存在もしりませんでした。私の知る澤木興道老師は、昭和の最後の雲水と言われた人物で、説法はするけれども、原稿用紙と向き合って執筆をするタイプの著作家ではなかったと記憶します。澤木興道全集なども、ほとんど誰かが老師の説法・講話を文章に起こしたものではないでしょうか。その多くは、一番身近に仕えた内山興正老師ではなかったかと思います。その一冊で老師を評価するのは如何なものでしょうか。

澤木老師の偉大な功績の一つは、欧米に多数の弟子を送り出し、世界に曹洞禅を宣教普及されたことだと理解しています。

フランスなどで私は仏教徒だと自認する青い目のフランス人は、創価学会のメンバーでなければ、ほとんどが澤木老師の弟子から曹洞禅を受け継いだ人だったと記憶します。

森一弘(司教様)著「あなたにとって神とは?」発行所 女子パウロ会 (2014) が気になり、最後の第七章と第八章を読み直しました。第六章は、「遠藤周作の西欧世界との遭遇、キリスト教との遭遇」です。第七章は、「キリストがもたらした「福音」とは?」です。p. 147 に、「「福音」という言葉は、キリストの生涯が究極に目指したものが何であるかを指摘し、キリストの生涯とその働きのすべてを総括する言葉である。」とあります。p. 149 に、「しかし、教会外の人々にとって、この言葉は抽象的で、曖昧なままである。」とあります。そして、私が第七章と第八章を読んだ限りでは、イエス様の「復活」という出来事は、はっきりと書かれていないように思います。そのことに気がついて、大変驚きました。私の単なる勘違いかもしませんが、そうでなければ不思議な気がします。

神父様からイエス様が「復活」されたということの大切さを教えていただいたことは本当によかったと思います。以前に、礼拝に与っていたプロテスタント教会の共同墓地に、「復活」という大きな文字がありました。

キコ・アルグエヨ 著 「ケリグマ 福音の告知」を読んでいる途中ですが、「ケリグマ(三位の天使)」にある「自分自身のために生きることをやめる」ことは、私にとっては、大変に困難なことだと感じます。初期の教会の共同体のことは、聖書で読んだり、ミサでは第二朗読で聴いたりして、その内容をなんとか理解しようとばかり考えてきましたが、本当にその共同体の生き方に倣うということは想像もしていませんでした。共同体は大きすぎてはいけない、ということばも聴いたことはないような気がします。ミサでの平和の挨拶は、私の場合は、何も考えないで教えられたとおりしてきました。日本が今は、信教の自由が保障された平和な国であるので、教会で、のんきな気持ちで挨拶ができるということを思いました。本にあることは、厳しいことだと感じますが、素直な気持ちで本を読み、引用されている聖書のことばを読み直そうと思います。

本を紹介していただあき、ありがとうございます。

共同体の理想のサイズは30人~MAX50人ではないかと思います。それも、似たもの同志、社会的におなじ階層の集まりではなく、渋谷のスクランブル交差点を埋めている通行人に大きな投網をかけて入った人たちのように、男女、年齢、職業、思想信条、

生活水準などが全くバラバラな人達をひとグループに括ったようなものが理想です。

その共同体が同じメンバーで10年も20年も一緒に信仰を深めていく過程で、初代教会の共同体のような回心と赦し合いを土台とした愛に溢れた信仰共同体に少しずつ、少しずつ変わっていく希望が持てます。これは長い道のりであり、「道」といわれるゆえんではないでしょうか。

信仰共同体について教えてくださりありがとうございます。

お互いに信頼できるようになるためには時間がかかると思います。様々な人がいるということは、小さな社会を思い起こされます。