十勝岳登山の翌日は、バスの時間まで十勝岳火山砂防情報センターを見学。長い長い階段を登ってセンターへ。温泉に住むの方や観光客は、十勝岳が噴火した際に、ここを駆け上がって避難するようだ。階段の上には、また、広い広い空き地。避難場所だ。

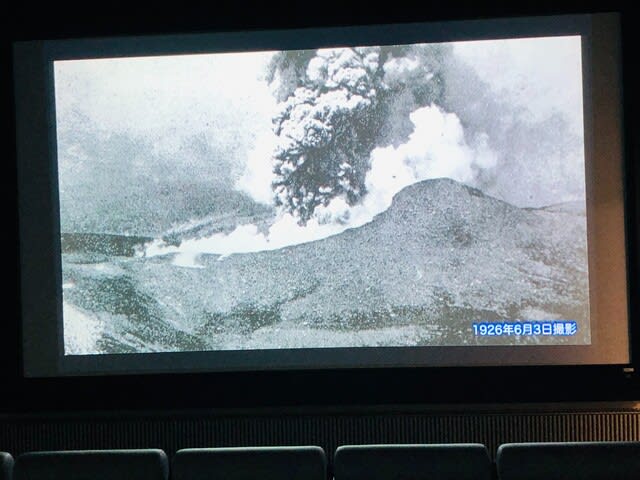

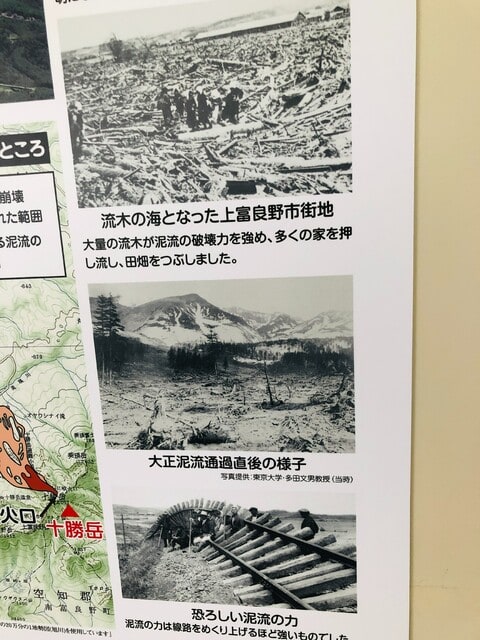

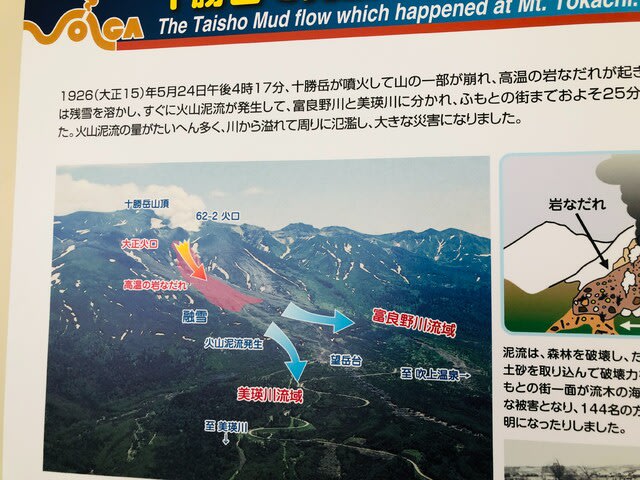

センターに入る、もちろん無料だ。初めにビデオを見る。十勝岳はほぼ三十年おきに噴火している若い火山だ。周期的にはそろそろか。噴火は大正噴火が一番被害が多かったそうだ。溶岩流のほかに、時期によっては、火砕流に雪が解けて、融雪泥流になる。これも被害を大きくする。

私は土木施工管理技士の受験講座講師をしている。土木、とりわけ砂防には興味がある。砂防事務所に勤務していた同級生もいる。

面白い実験施設があった。砂防堰堤が働かない時と、働いた時の差を実験で確かめるというものだ。ボタンを押すと砂防堰堤が引っ込む。その状態でスタートすると、噴火を想定大小のビー玉十個ほどが、下流の家に押し寄せる。

次はボタンを押すと、砂防堰堤が登場し、実験再スタート。砂防堰堤は3か所ほどあり、一番上は、大きなビー玉は止めるが小さなものは透過する。そして二番目の砂防堰堤ですべてが止まる。砂防ダムの効果を目で見れるしくみだ。