核兵器禁止条約と世界そして日本③ 被爆国政府の責任

「我が国の対応は全く変わっていない。ぶれてはならないと考えている」。岸田文雄外相は11日の閣議後記者会見でこう述べ、核兵器禁止条約の成立後に、別所浩郎国連大使が「日本は署名しない」と述べたことについて、政府の態度を正式に表明しました。

核保有国に同調 国内外から批判

被爆地・広島選出の岸田外相は昨年10月28日の記者会見で、「交渉に積極的に参加し、唯一の被爆国として主張すべきことはしっかり主張したい」と表明していました。

その後、米国で核兵器増強を打ち出すトランプ政権が誕生。「核抑止力に影響が及ぶ」として交渉不参加を求めるなど、同盟諸国に圧力をかけました。

米国の圧力に屈する形で、日本政府は会議への不参加を決定。米ニューヨークで3月に交渉会議が始まった際には、高見沢将林軍縮大使が「国際社会の分断を一層深め、核兵器のない世界を遠ざける」と述べ、交渉への不参加を宣言しました。

条約成立後も、核保有国と足並みをそろえ「署名しない」と表明した政府に対し、被爆者をはじめ、国内外から失望や強い批判の声が上がりました。

被爆者の田中煕巳氏は「アメリカに唯々諾々と従う日本政府の姿勢は大変情けない。同盟国というより属国のような感じさえします」と批判。フランス平和委員会のロラン・ガルディアン会長は「(被爆国政府としての)責任を放り出し、強者を傷つけまいとおびえている」と厳しく指摘しました。

一方でロラン氏は、日本政府は「核廃絶を目指す国際条約が圧倒的多数で成立した事実を無視することはできないだろう」と指摘します。

岸田外相は11日の記者会見でかたくなな姿勢を崩さない一方、条約の背景について「核軍縮の進展の遅さに対する非核兵器国による不満、あるいは早急に実質的な進展を得たいという願いがあると受け止めている」と述べ、“理解”も示しています。

ある政府関係者は核兵器禁止条約交渉会議に参加した日本共産党の代表団にこう話しました。「条約ができてしまったので、これからどうするかなんです」

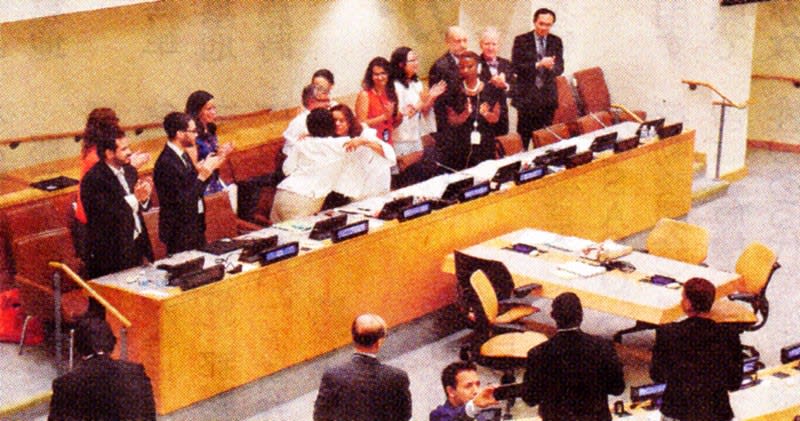

空席の日本政府代表席に置かれた2羽の折り鶴=6月19日、ニューヨーク(池田晋撮影)

条約調印の政府 世論高め樹立へ

核兵器禁止条約は、非締約国もオブザーバーとして締約国会議に参加できるようになっています。さらに、非締約国への条約参加を促します。

核兵器廃絶に向けて世界が本気で取り組み、核兵器禁止条約が122力国もの賛成で成立した今、日本政府は唯一の戦争被爆国として条約参加を決断する責任があります。

国内で条約への参加を求める運動を発展させ、核兵器完全廃絶を目指す世論を多数にして、条約に調印する政府をつくるたたかいが重要です。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年7月12日付掲載

国連の、核兵器禁止条約を採択した会議は、核保有国と核の傘の国の参加をいつでも歓迎しているんです。

「我が国の対応は全く変わっていない。ぶれてはならないと考えている」。岸田文雄外相は11日の閣議後記者会見でこう述べ、核兵器禁止条約の成立後に、別所浩郎国連大使が「日本は署名しない」と述べたことについて、政府の態度を正式に表明しました。

核保有国に同調 国内外から批判

被爆地・広島選出の岸田外相は昨年10月28日の記者会見で、「交渉に積極的に参加し、唯一の被爆国として主張すべきことはしっかり主張したい」と表明していました。

その後、米国で核兵器増強を打ち出すトランプ政権が誕生。「核抑止力に影響が及ぶ」として交渉不参加を求めるなど、同盟諸国に圧力をかけました。

米国の圧力に屈する形で、日本政府は会議への不参加を決定。米ニューヨークで3月に交渉会議が始まった際には、高見沢将林軍縮大使が「国際社会の分断を一層深め、核兵器のない世界を遠ざける」と述べ、交渉への不参加を宣言しました。

条約成立後も、核保有国と足並みをそろえ「署名しない」と表明した政府に対し、被爆者をはじめ、国内外から失望や強い批判の声が上がりました。

被爆者の田中煕巳氏は「アメリカに唯々諾々と従う日本政府の姿勢は大変情けない。同盟国というより属国のような感じさえします」と批判。フランス平和委員会のロラン・ガルディアン会長は「(被爆国政府としての)責任を放り出し、強者を傷つけまいとおびえている」と厳しく指摘しました。

一方でロラン氏は、日本政府は「核廃絶を目指す国際条約が圧倒的多数で成立した事実を無視することはできないだろう」と指摘します。

岸田外相は11日の記者会見でかたくなな姿勢を崩さない一方、条約の背景について「核軍縮の進展の遅さに対する非核兵器国による不満、あるいは早急に実質的な進展を得たいという願いがあると受け止めている」と述べ、“理解”も示しています。

ある政府関係者は核兵器禁止条約交渉会議に参加した日本共産党の代表団にこう話しました。「条約ができてしまったので、これからどうするかなんです」

空席の日本政府代表席に置かれた2羽の折り鶴=6月19日、ニューヨーク(池田晋撮影)

条約調印の政府 世論高め樹立へ

核兵器禁止条約は、非締約国もオブザーバーとして締約国会議に参加できるようになっています。さらに、非締約国への条約参加を促します。

核兵器廃絶に向けて世界が本気で取り組み、核兵器禁止条約が122力国もの賛成で成立した今、日本政府は唯一の戦争被爆国として条約参加を決断する責任があります。

国内で条約への参加を求める運動を発展させ、核兵器完全廃絶を目指す世論を多数にして、条約に調印する政府をつくるたたかいが重要です。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年7月12日付掲載

国連の、核兵器禁止条約を採択した会議は、核保有国と核の傘の国の参加をいつでも歓迎しているんです。