今日は池田中央公民館で池田ギター練習会でした。

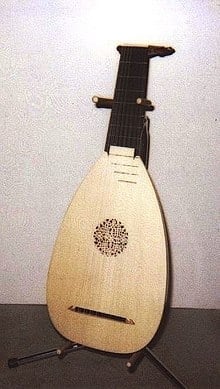

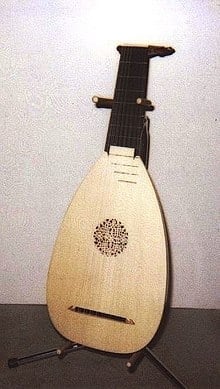

リュートという楽器はルネサンス期に、ソロや伴奏楽器として広く使用されました。

ソプラノ アルト テナー バスなど様々な音域のリュートが開発され、イタリアには工房がいくつもあったそうです。

その前に

朝9:30に岡山さんが牧野に来てくれました。

朝9:30に岡山さんが牧野に来てくれました。

ドボルザークのソナチネop100を練習。前回怪我のせいでオクターブ上げられなかった箇所を上げて吹きました。

岡山さんにごめんなさい。

必死で合わせていると午後1時から茨木総持寺でマンドリンオーケストラの練習があると言う岡山さんの時間が…。

枚方大橋を超えればすればすぐですが、電車〜バス〜電車か、電車だと梅田にでるというので、車を出しました。

小雨も降ってきました。

茨木の駅前で渋滞に引っかかり、ギリギリ。

すぐに取って返して牧野へ。

3時に池田が間に合わない。

息子に樟葉まで送ってもらって大慌てで池田間に合いました。

本庄さんとソルのファンタジーop54、ギターデュオをフルートとギターでやりました。

ギターでするものを、フルートに変換。

心配でしたが、華やかだったと好評頂きました。

来週原田の森美術館のコンサートでやります。

ヨハン セバスチャン バッハ(1685-1750年)神聖ローマ帝国ザクセン選帝侯領アイゼナハ生まれ、神聖ローマ帝国ザクセン選帝侯領ライプツィヒ没

は、バロック・リュートのために4つの組曲と小品を書き残しています。

リュートという楽器はルネサンス期に、ソロや伴奏楽器として広く使用されました。

ソプラノ アルト テナー バスなど様々な音域のリュートが開発され、イタリアには工房がいくつもあったそうです。

イベリア半島ではビエウラというギターの前身となる楽器が使われていました。

バロック期のリュートは独奏楽器としてよくもちいられました。

17世紀のフランスでは、スティル ブレゼとよばれる独特の分散和音を用いた作品が作られました。

フランスのバロック音楽ではそれまで以上に不協和音が複雑化し、2度の音程を多用するようになったため、コース数を増やし、コースの間の音程を狭くする調弦(バロック調弦)が用いられるようになりました。

初期には11コース、その後13コースの楽器が用いられ、これらを今日ではバロックリュートと呼んでいます。

17世紀後半から18世紀前半ドイツではテオルボ型の拡張弦をもつバロックリュートがつくられ、しばしば「ジャーマンテオルボ」と呼ばれます。

早い和音の変更に対応できないこと、音量が小さいことなどから、ハイドン以降になると急速に衰えて、生産されなくなりました。

最近は中世、古楽ブームに乗って人気が出だしています。