大相撲夏場所10日目。稀勢の里は、苦手の琴欧州に対し、まわしを許さず、きめ出しで快勝。見事、破竹の10連勝を飾り、初優勝へ大きな一歩を踏み出した。この稀なる勢いならば(汗)、両横綱も撃破し、全勝優勝も夢ではなくなった。がんばれ、稀勢の里。

10勝目の勝ち名乗りを受ける稀勢の里 鼻血を出している

〇稀勢の里 きめ出し ●琴欧洲

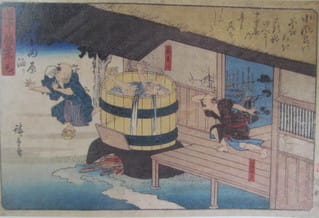

明月院の夏蝋梅の花、見頃に。

白星のような花。

全勝優勝を予感させる夏蝋梅の花が咲く。黒花はひとつもない。うしろ竹林。破竹の勢いを暗示している。

一皮むけたような稀勢の里。

義経と静御前がいらしてた。

お二人に花占いをしてもらった。あと四つの白星は固いでしょう。もうひとつの白星は、右上に霞んでいますので、全勝優勝は無理でしょう、でも、14勝1敗で優勝、とのお言葉。

でもねったらでもね、やっぱり全勝優勝でいきたいのデアル。来場所も全勝優勝して、(日馬富士と同様)、誰にも文句を言わせず、横綱を決めたいのデアル。そんで、花地蔵さんにもお願いしたでやんす。

三つしか白星がなかったわい。13勝かいな。

10勝目の勝ち名乗りを受ける稀勢の里 鼻血を出している

〇稀勢の里 きめ出し ●琴欧洲

明月院の夏蝋梅の花、見頃に。

白星のような花。

全勝優勝を予感させる夏蝋梅の花が咲く。黒花はひとつもない。うしろ竹林。破竹の勢いを暗示している。

一皮むけたような稀勢の里。

義経と静御前がいらしてた。

お二人に花占いをしてもらった。あと四つの白星は固いでしょう。もうひとつの白星は、右上に霞んでいますので、全勝優勝は無理でしょう、でも、14勝1敗で優勝、とのお言葉。

でもねったらでもね、やっぱり全勝優勝でいきたいのデアル。来場所も全勝優勝して、(日馬富士と同様)、誰にも文句を言わせず、横綱を決めたいのデアル。そんで、花地蔵さんにもお願いしたでやんす。

三つしか白星がなかったわい。13勝かいな。