せんだって、山鹿の灯籠祭りを見物した翌日、横井小楠記念館(四時軒)を訪ねた。

横井小楠といえば、勝海舟の彼を評した言葉が有名だ。”おれは今までに天下でおそろしいものをふたりみた。横井小楠と西郷南洲だ。横井の思想を西郷の手でおこなわれたら大変なことになる”。しかし、それ以外に、彼については知るところは少なかった。司馬遼太郎も”龍馬がいく”で何度か登場させているが、いってみれば端役である。その言葉くらいしか頭に残っていない。

熊本市のはずれ、沼山津(ぬやまず)にある記念館の館長さんに小楠の話を伺って、もう少し、彼のことを知りたいと思った。たとえば、彼が今もって熊本人には評価されないのに、福井の人は、神様のように尊敬しているとのことだが、何故か。

帰ってから、横井小楠を主役にしている時代小説はないかと探したら、童門冬二著の”小説横井小楠”を手にすることができた。

沼山津の四時軒に龍馬が訪ねてくるところから物語が始まる、というか、ここは最終場面に近く、龍馬に、あなたはこれからの我々の芝居を二階で見物しててください、と、いってみれば、今後の政治舞台へのはしごをはずされるところなのだ。住居兼教場でもある四時軒の中の間取りや周囲の環境が、ぼくがみてきた通りに記述されている。

平四郎(小楠)は熊本藩の問題児であった。酒癖が悪く、おまけに彼が唱える実学は、藩校時習館の朱子学とは合いいれないものであった。藩(学校党)は平四郎一門を実学党と呼び、終始、明治2年に亡くなるまでやっかいものとして扱った。今もって熊本人には正当に評価されていない(苦笑)。

実学党の目指すところは、私欲・私心のない、真に民の幸福を願う王道政治であって、実際、具体的な政策を示し、藩政改革を要求するが、受け入れられない。ところが、これを遠くでみていて、三顧の礼で迎えた男がいた。越前藩主の松平慶永(春嶽)である。

福井へ移った平四郎は、藩政改革に全力を上げる。倹約して余らせた金は、新しい製品の開発や貿易につぎ込むべき、信用ある藩札をどんどん発行し、経済を活発にさせるべきと、三岡八郎(のちの由利公正)と共に殖産興業政策を実行する。これが見事に当たり、貧乏藩は巨万の富を築くことになる。福井の人は、神様のように尊敬しているわけである(笑)。

松平春嶽は、その後も平四郎を敬い続け、幕末の、幕府の首相格になったときにも、彼のブレーンとして傍に置いている。いよいよ、彼の目指す、私欲の覇道政治ではなく、公欲の王道政治を新時代に実現させようかと思った矢先、酒の席での不祥事(暗殺者の侵入があり、仲間を放り出して逃げたことが士道に反するとかの罪?で)が元で失脚、帰熊するのである。

小楠の考えを作者は、あとがきでこうまとめている。

政治は王道でやるべきで、間違っても覇道に走ってはならない。王道とは治者が民の父母であるという自覚にもとづき、人民に仁と徳による政治を行うもの、生活者優先の政治である。覇道とは、おのれの権勢欲をみたすために、他を権謀術作によりおとしめる政治と定義。

有道の国(王道)と無道の国(覇道)と分けてもいい。当時の英国は無道の国、なぜなら中国にアヘン戦争を仕掛け、その国土の一部と人民を私有している。米国も無道の国、日本に対して恫喝外交を行い、武力で強引に開国条約を結ばせた。中国は本来聖賢を生んだ国なのに、外国から国土を犯され、人民を奴隷にさせられたのは国自身が道を失ったから無道の国。いまの世界で日本だけが有道の国になれる。

もし、小楠の目指す有道の国が実現されていたなら、その後の歴史は随分、変わったんだろうと思う。ばってん、国の歴史だって、人生史だって、無限の選択肢を辿って現在があるわけだから、いつまでもくよくよ反省ばかりして、前に進まないのは、愚かなことだとぼくは思う。でも、最後まで、小楠さんのいう、有道の国、有道の人を目指したいものである。

四時軒

春嶽筆の扇額

記念館

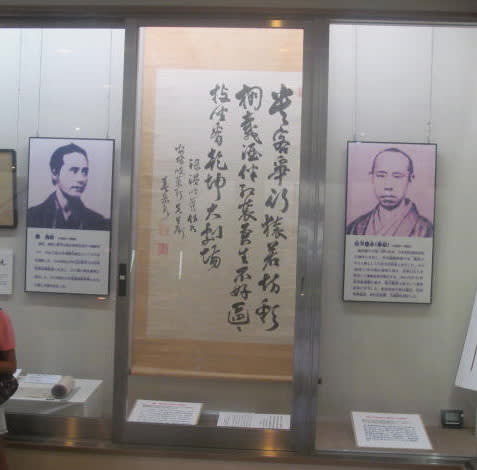

勝海舟と松平春嶽

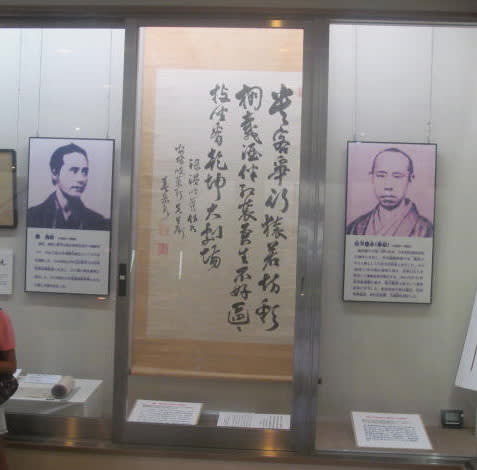

龍馬と小楠の書簡 ”今一度日本を洗濯致し候”の龍馬の有名な言葉は小楠から来ている。しょーないな(笑)。

”五か条の御誓文”を起草した由利公正、”教育勅語”の起草に尽力した元田永孚、”大日本帝国憲法”の草案をつくった井上毅も四時軒を訪れている。それぞれ、小楠の考えが骨子になっている。

横井小楠記念館(四時軒)から10分ほど歩いたところに小楠公園がある。小楠の銅像もここにある。

いきなり話は変わりますが、熊本名物いきなり団子です。

横井小楠といえば、勝海舟の彼を評した言葉が有名だ。”おれは今までに天下でおそろしいものをふたりみた。横井小楠と西郷南洲だ。横井の思想を西郷の手でおこなわれたら大変なことになる”。しかし、それ以外に、彼については知るところは少なかった。司馬遼太郎も”龍馬がいく”で何度か登場させているが、いってみれば端役である。その言葉くらいしか頭に残っていない。

熊本市のはずれ、沼山津(ぬやまず)にある記念館の館長さんに小楠の話を伺って、もう少し、彼のことを知りたいと思った。たとえば、彼が今もって熊本人には評価されないのに、福井の人は、神様のように尊敬しているとのことだが、何故か。

帰ってから、横井小楠を主役にしている時代小説はないかと探したら、童門冬二著の”小説横井小楠”を手にすることができた。

沼山津の四時軒に龍馬が訪ねてくるところから物語が始まる、というか、ここは最終場面に近く、龍馬に、あなたはこれからの我々の芝居を二階で見物しててください、と、いってみれば、今後の政治舞台へのはしごをはずされるところなのだ。住居兼教場でもある四時軒の中の間取りや周囲の環境が、ぼくがみてきた通りに記述されている。

平四郎(小楠)は熊本藩の問題児であった。酒癖が悪く、おまけに彼が唱える実学は、藩校時習館の朱子学とは合いいれないものであった。藩(学校党)は平四郎一門を実学党と呼び、終始、明治2年に亡くなるまでやっかいものとして扱った。今もって熊本人には正当に評価されていない(苦笑)。

実学党の目指すところは、私欲・私心のない、真に民の幸福を願う王道政治であって、実際、具体的な政策を示し、藩政改革を要求するが、受け入れられない。ところが、これを遠くでみていて、三顧の礼で迎えた男がいた。越前藩主の松平慶永(春嶽)である。

福井へ移った平四郎は、藩政改革に全力を上げる。倹約して余らせた金は、新しい製品の開発や貿易につぎ込むべき、信用ある藩札をどんどん発行し、経済を活発にさせるべきと、三岡八郎(のちの由利公正)と共に殖産興業政策を実行する。これが見事に当たり、貧乏藩は巨万の富を築くことになる。福井の人は、神様のように尊敬しているわけである(笑)。

松平春嶽は、その後も平四郎を敬い続け、幕末の、幕府の首相格になったときにも、彼のブレーンとして傍に置いている。いよいよ、彼の目指す、私欲の覇道政治ではなく、公欲の王道政治を新時代に実現させようかと思った矢先、酒の席での不祥事(暗殺者の侵入があり、仲間を放り出して逃げたことが士道に反するとかの罪?で)が元で失脚、帰熊するのである。

小楠の考えを作者は、あとがきでこうまとめている。

政治は王道でやるべきで、間違っても覇道に走ってはならない。王道とは治者が民の父母であるという自覚にもとづき、人民に仁と徳による政治を行うもの、生活者優先の政治である。覇道とは、おのれの権勢欲をみたすために、他を権謀術作によりおとしめる政治と定義。

有道の国(王道)と無道の国(覇道)と分けてもいい。当時の英国は無道の国、なぜなら中国にアヘン戦争を仕掛け、その国土の一部と人民を私有している。米国も無道の国、日本に対して恫喝外交を行い、武力で強引に開国条約を結ばせた。中国は本来聖賢を生んだ国なのに、外国から国土を犯され、人民を奴隷にさせられたのは国自身が道を失ったから無道の国。いまの世界で日本だけが有道の国になれる。

もし、小楠の目指す有道の国が実現されていたなら、その後の歴史は随分、変わったんだろうと思う。ばってん、国の歴史だって、人生史だって、無限の選択肢を辿って現在があるわけだから、いつまでもくよくよ反省ばかりして、前に進まないのは、愚かなことだとぼくは思う。でも、最後まで、小楠さんのいう、有道の国、有道の人を目指したいものである。

四時軒

春嶽筆の扇額

記念館

勝海舟と松平春嶽

龍馬と小楠の書簡 ”今一度日本を洗濯致し候”の龍馬の有名な言葉は小楠から来ている。しょーないな(笑)。

”五か条の御誓文”を起草した由利公正、”教育勅語”の起草に尽力した元田永孚、”大日本帝国憲法”の草案をつくった井上毅も四時軒を訪れている。それぞれ、小楠の考えが骨子になっている。

横井小楠記念館(四時軒)から10分ほど歩いたところに小楠公園がある。小楠の銅像もここにある。

いきなり話は変わりますが、熊本名物いきなり団子です。