茅ヶ崎市美術館で、開館15年・魯山人生誕130年記念で、”魯山人の宇宙”展が開催されている。展示品はカワシマ・コレクションが中心である。サンディエゴ在住のモーリス・河島氏がカドーゾ氏から受け継いだものであり、本邦初公開ということである。

魯山人の仕事場兼住居は、ぼくのうちから歩いて20分ほどの鎌倉市山崎にあったが、カドーゾ氏は、ここ星岡窯で、魯山人と一緒に窯に入り、その場で作品を選んだというから、この展覧会では、カドーゾ氏の”目の眼”も知ることができる(笑)。

第1章は、

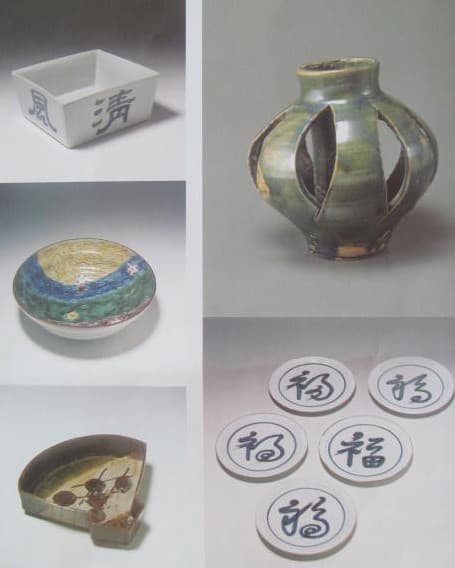

魯山人のさまざまな創作活動/書と絵画、漆芸。いきなり魯山人の万能ぶりを再確認することになるが、やっぱり目は、自然と磁器に向かう。ここでは染付が多く、大胆な絵柄のそめつけ刻書鉢とか染付吹墨美菜佳魚大壺などが印象的だった。魯山人が陶芸を始めたのは40代に入ってからで、金沢近郊の山代温泉の窯で、染付と赤絵をはじめて体験したという。だから、染付は魯山人にとっては初恋の人みたいなものなのだろう。明るい、のびのびした作風だった。

第2章 陶磁器との出会い

ここでも染付が幅をきかすが、九谷風鉢とか、赤絵寿鉢、ハケ目茶碗、三島手小鉢、白萩柚鉢、小代風台鉢など、多種多様な陶磁器をみせてもらえる。”食器は料理の着物”と云っていただけに、どのお料理にも合わせられるように用意しておいたのだろう。生涯作品数が10万点というから、驚嘆する。大盛り付け用の”まないた皿”というのを写真でみたことがあるが、これも魯山人の発明皿だそうだ。

そして第3章が

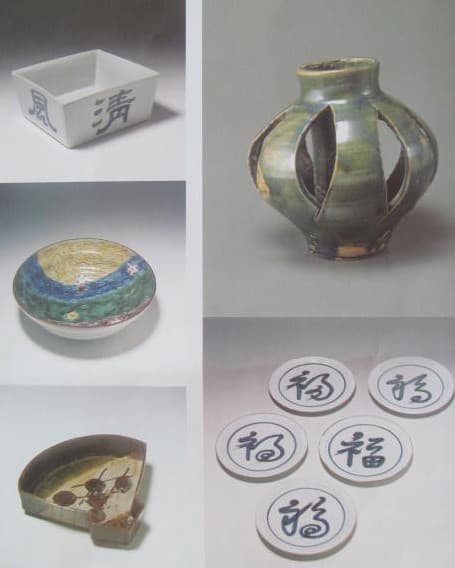

美濃焼/志野、織部、黄瀬戸。魯山人は美濃焼を好み、とくに織部は”純日本の香りが高い”と評し、作品も多い。1955年に織部焼の人間国宝に推挙されたが、おれは織部だけではない、と断った。富本憲吉が前年、第1回人間国宝を受賞しているが、ぼくの想像では、自尊心が異常に(笑)に強い、魯山人が富本の後では嫌だと、蹴ったのだと思う。事実、作風の変わらない富本を進歩がないと批判しつづけた。

このコーナーでは、織部焼のてんこ盛り。古田織部の再来、幻の人間国宝がつくる、織部の皿、鉢、お椀、花器が輝く。電気スタンドまである。そうそう、自宅のふろおけまで織部焼(男性用トイレ、朝顔は織部ではないが焼き物だった、恐れ多くて、出るものも出ないのでは;爆)。加えて、志野、黄瀬戸も。満足デアル!

そして、最終コーナーは

備前焼。イサムノグチは山口淑子との新婚生活を魯山人のとこで送り、星岡窯で仕事をしていた。魯山人とノグチは岡山県に備前焼の第一人者、金重陶陽を訪ね、一週間ほど研修した。柚を使わない備前焼は”炎の芸術”とも言われ、魯山人はこれのとりこになり、多くの作品をつくった。

展覧会のあちこちに、魯山人の言葉が架かっている。これをみるだけでも、楽しい。メモしてましたので、いくつか紹介しましょう。魯山人の人柄がよく出ていますよ(笑)

(ピカソと会った写真と共に)

ピカソは、とび職の親方のように印半纏でも着せたら、さぞかし似合うだろう。ヨーロッパではピカソのようにバッシと出ると、みんなひっかかるんだよ。絵がへたで、色もきたない、線もだめ、ただ、思想を文字で書くところを絵で描いているのではないか。

新三筆を上げるとしたら、一休、秀吉、良寛かな。

なるほど。

客になって料理を出されたら、よろこんで早速いただくのがよろしい。遠慮しているうちに、もてなした人の心も料理もさめて、不味くなってしまう。しかも、遠慮した奴に限って、大概、大食いである。

・・・

昨日、逗子駅でみつけた、藤田嗣治の”秋田の行事”をみる小百合さんのポスター。東京駅が初見で、逗子が二番目。大船、横浜、上野でも、まだみつけていない。第三番目は何処になるか。秋田の行事・小百合シリーズ#2。

なるほど。

なるほど。