おはようございます。今朝はこわーい話(笑)。

ここのところ、展覧会を見にゆく回数が増えているが、その後始末ができていないものがいくつもある。ブログ上で記録しておかないと、年末の”ぼくの選んだ展覧会ベスト10”にもノミネートできない。とにかく、要約だけでもと漸く、書き始めたのが、地獄絵ワンダーランド。 三井記念美術館で開催されていたものだが、9月3日に終了している。

三井記念美術館で開催されていたものだが、9月3日に終了している。

会場に入ると、まず、水木少年とのんのんばあが地獄を案内してくれる。水木しげるの楽しい(?)原画が10数点並ぶ。”要約”にしては細かすぎるが、あとあと便利なので、全部、載せておく。

奪衣婆(だつえば) 三途川の渡し賃(六文)を持たずに来た者の衣服を剥ぎ取る老婆

閻魔大王 言わずと知れた地獄の裁判官

(以下八大地獄)

等活地獄 安易に生き物(虫けらも入る)の命を断つ者がこの地獄に堕ちる。

黒縄地獄 殺生に加え、盗みを重ねた者が堕ちる。

衆合地獄 さらに、淫らな行いを重ねた者が堕ちる。

叫喚地獄 殺生、盗み、邪淫、に加え飲酒(ただの酒飲みは許される。酒を飲まして悪さをする者は地獄に堕ちる)

大叫喚地獄 加えて、妄語(うそ)を重ねる者。叫喚地獄で使われる鍋や釜より大きなものが使われる。大きく叫び喚(な)く。

焦熱地獄 加えて、邪見(仏教の教えとは相容れない説を述べ、実践する)の者の地獄。

大焦熱地獄 さらに、犯持戒人(尼僧・童女などへの強姦)が加わる者。

阿鼻叫喚地獄 殺生、盗み、邪淫、飲酒、妄語、邪見、犯持戒人、父母・阿羅漢(聖者)殺害の者が堕ちる最下層の地獄。剣樹、刀山、湯などの苦しみを絶え間なく受ける。舌を抜き出されて100本の釘を打たれ、大蛇に責められ、熱鉄の山を上り下りさせられる。これまでの7つの地獄でさえ、この無間地獄に比べれば夢のような幸福であるという。

水木しげる 水木少年とのんのんばあの地獄巡り

展示室2には、源信(942-1017)著の”往生要集”が展示されている。日本における地獄・極楽の概念をはじめて著わした。現存最古の完本、龍谷大学図書館蔵の”遣宋本”(建長五年版)。

そして、展示室4では、六道・地獄の光景というテーマで、六道絵(新知恩院)、和字絵入往生要集、地獄草紙などが並ぶ。

以上が、第1章のようこそ地獄の世界

ここからは第2章の地獄の構成メンバーとなる。

閻魔王、十王、地蔵菩薩が登場。十王とは、地獄における十人の裁判官。閻魔王もそのひとり。

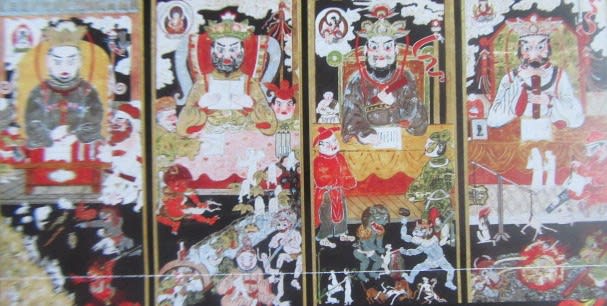

左から、地蔵十王図(室町時代)、十王図(室町時代)、十王図屏風(江戸時代)、六道絵(南宋時代、重文)

第3章 ひろがる地獄のイメージ

ここでは、山のなかの地獄として、立山曼荼羅、地獄めぐりの物語として北野天神縁起、そして、”心と地獄”として熊野観心十界曼荼羅が展示されている。

熊野観心十界曼荼羅(江戸時代、民芸館)

第4章 地獄絵ワンダーランド

ここでは、白隠さんや木喰さんの微笑んでいるような(?)十王が出てきて楽しいコーナー。

地蔵・十王図(江戸時代、東京・東覚寺)

地獄極楽変相図(白隠筆、江戸時代)

木造 十王坐像、葬頭河婆坐像、白鬼像 (木喰作、江戸時代)

第5章 あこがれの極楽

最後は、二河白道図、地蔵菩薩来迎図、山越阿弥陀図、当麻曼荼羅で地獄から救ってもらい(笑)、極楽に出る。

楽しい地獄絵ワンダーランドであった。

では、みなさん、今日も一日、地獄めぐりでもして、お元気で!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます