2/27(火)は、VINO(ビーノ)に乗ってお出かけ。到着したのは、明石文化博物館。本当はADV150で姫路方面に行きたかったのですが、北風が強く寒いので挫折。^^

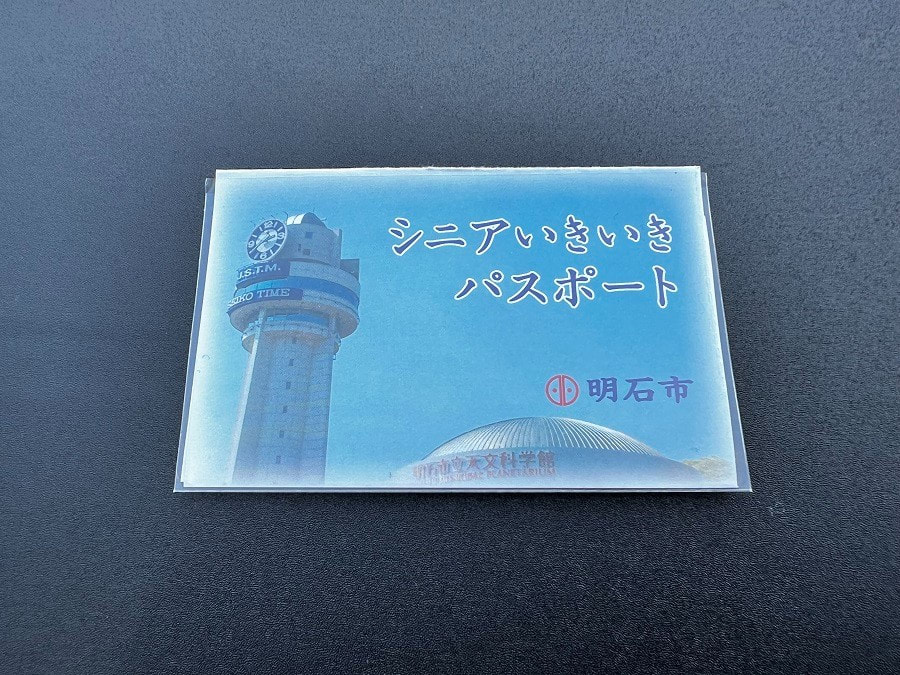

こんなパスポートがあるので、私は入館料無料です。(^^)

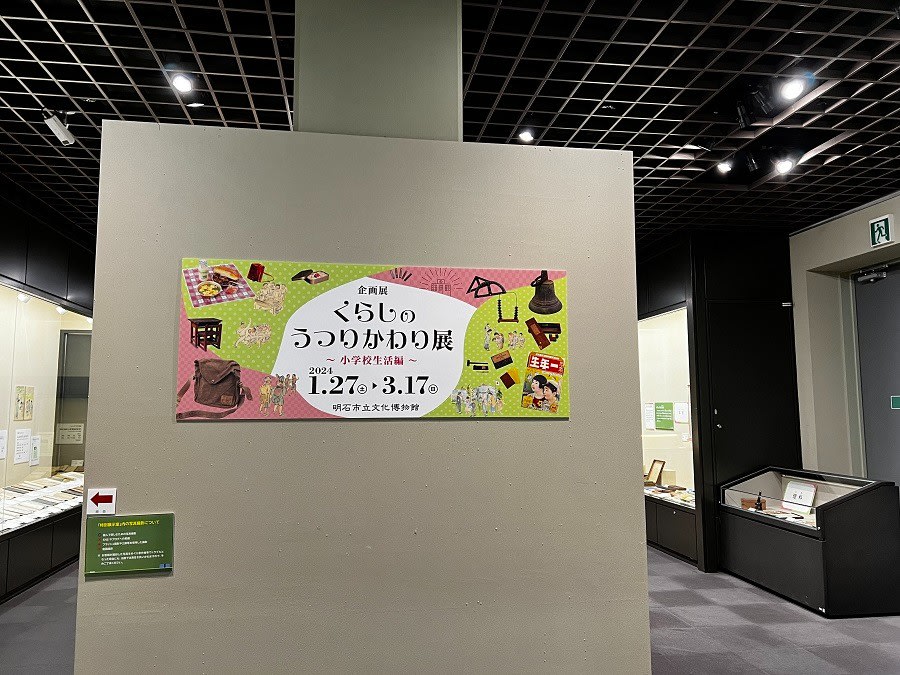

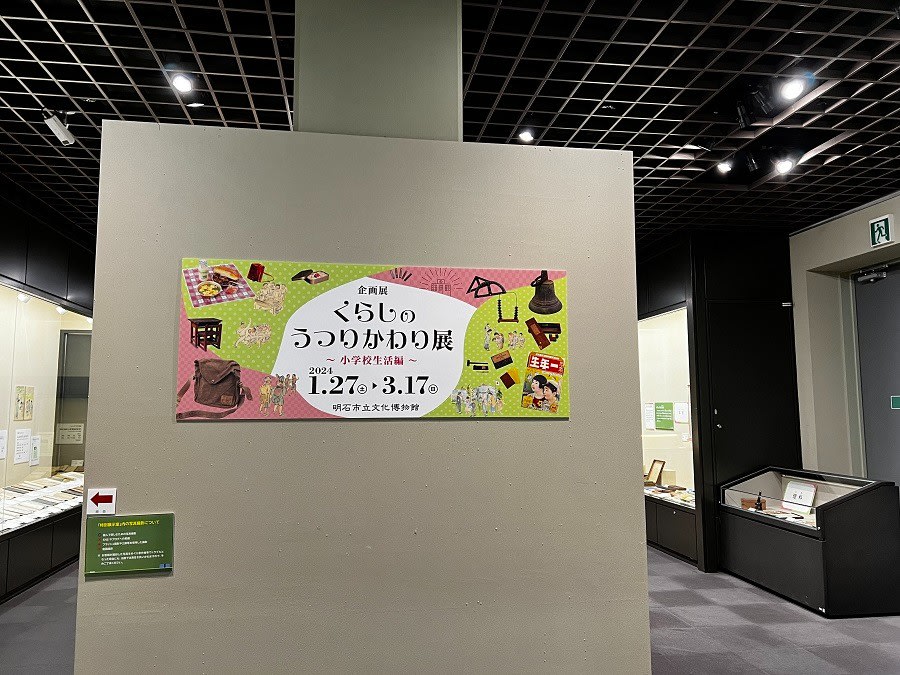

こちらに来たのは、毎年恒例の「くらしのうつりかわり展」が開催されているため。ちなみに私は、毎年、見に来ています。

ちなみにVINO(ビーノ)ですが、最近はバッテリーが弱っている感じ。力強くセルが回りません。購入して32か月。オドメーターは、こんなところ。

まあキックが付いているので、最悪、キック始動ですが・・・されど、未だかって一度もキック始動したことがありません。来月ぐらいにバッテリー交換でしょう。

さて、入館です。目の前には、播州地方の秋祭りに登場する布団屋台。

続いて、時代の移り変わりを物語る冷蔵庫。左の木製冷蔵庫は電気ではなく、大きな氷を入れる保冷庫。

そして右側は洗濯機ですが、上下のローラーの間に洗濯物を通して、脱水するために回すハンドルが付いています。上手く水気が取れなかったですが、私の記憶では1970年頃まであったと思います。

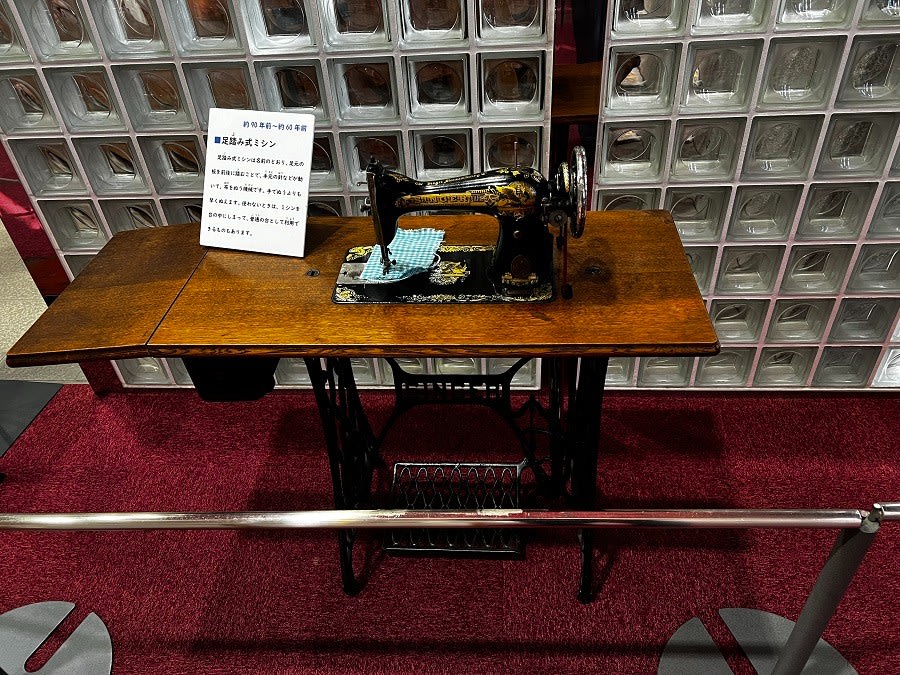

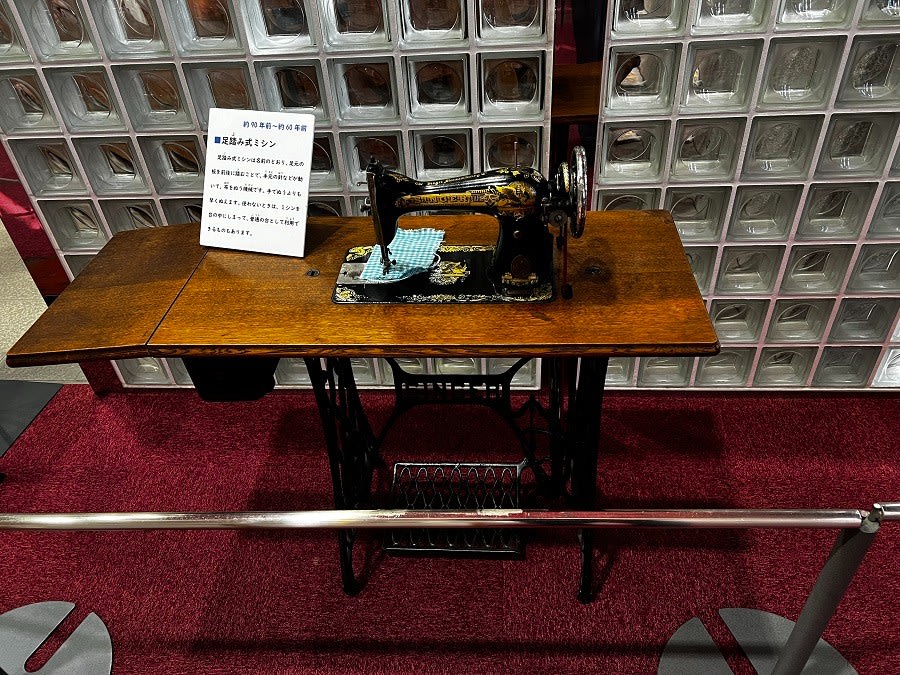

足踏み式ミシン。亡母の嫁入り道具で、我家にも長らくありました。

電話機。さすがに右側の電話機は記憶にありませんが、左の黒電話は、私が中学時代まで我家にありました。

左側のTVは1960年代半ばであり、その後、右側の家具調TVとなりました。私がカラー放送の「巨人の星」や「タイガーマスク」を観ていたのは、右側の家具調TVです。

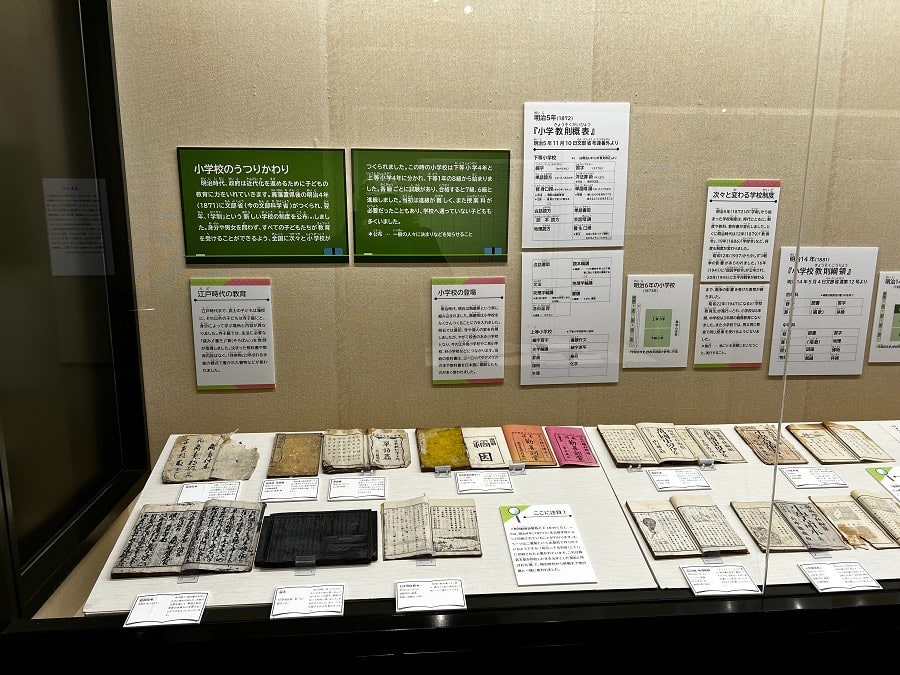

それでは、企画展示を見て行きましょう。

昨年度までは撮影禁止でしたが、「写真ぐらいエエやろ」という要望が強く、今回から撮影可能となったとか。されど「SNSにはUPしないでください」という条件付き。^^

う~ん、ブログはSNSなんでしょうか(^^)。とりあえず3/17で展示会も終了しましたので、「もういいかな?」で紹介します。

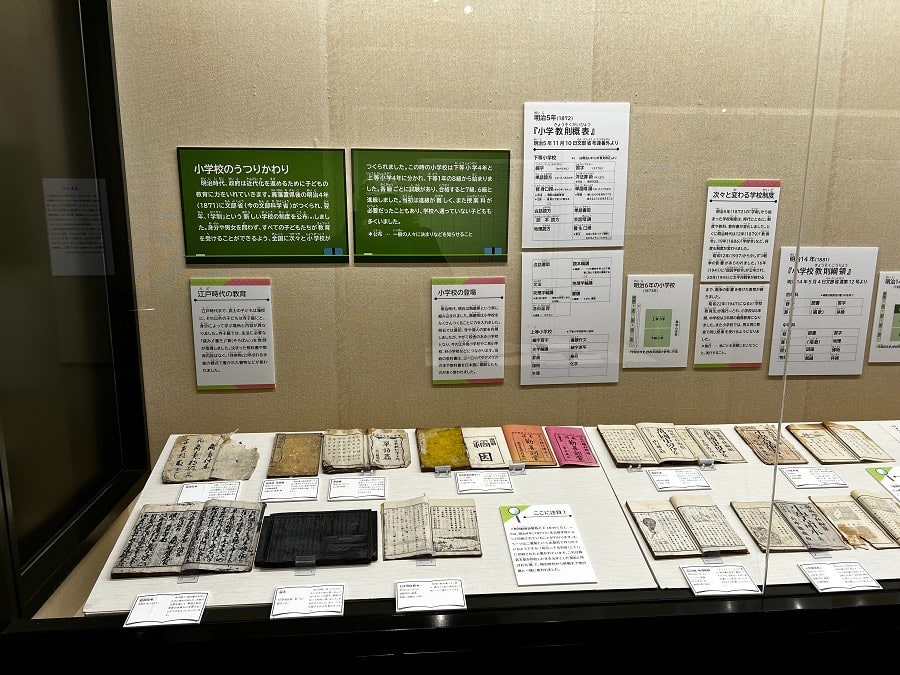

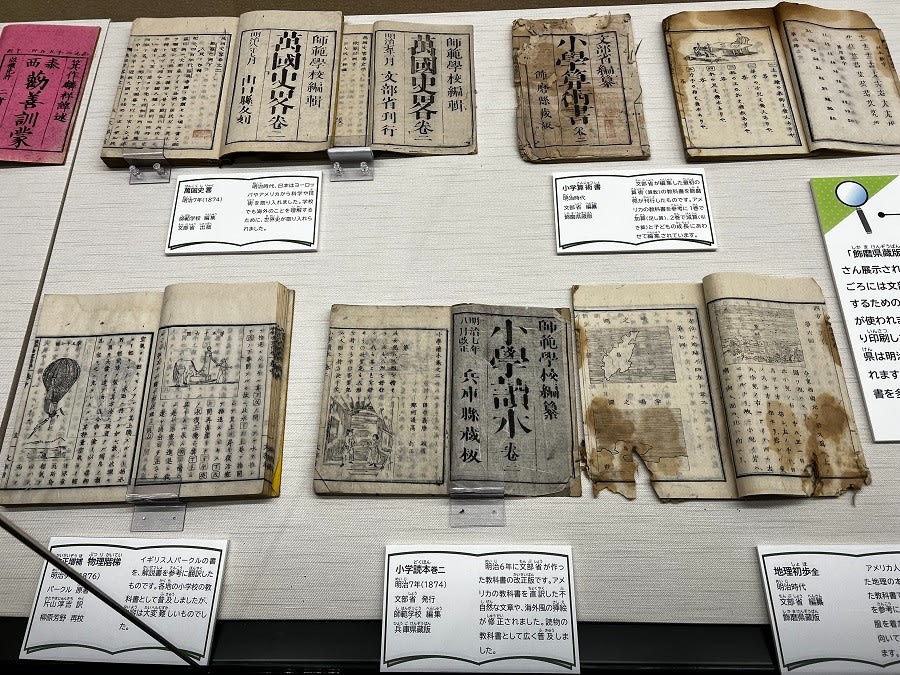

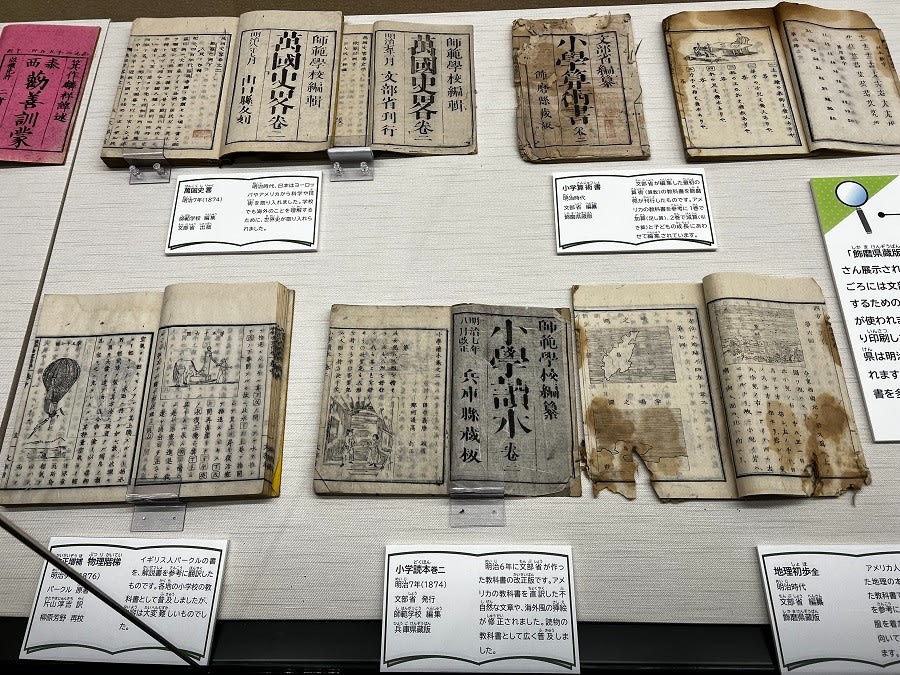

先ずは教科書。こちらは、明治時代の教科書。当時の印刷技術や紙質が伺えます。

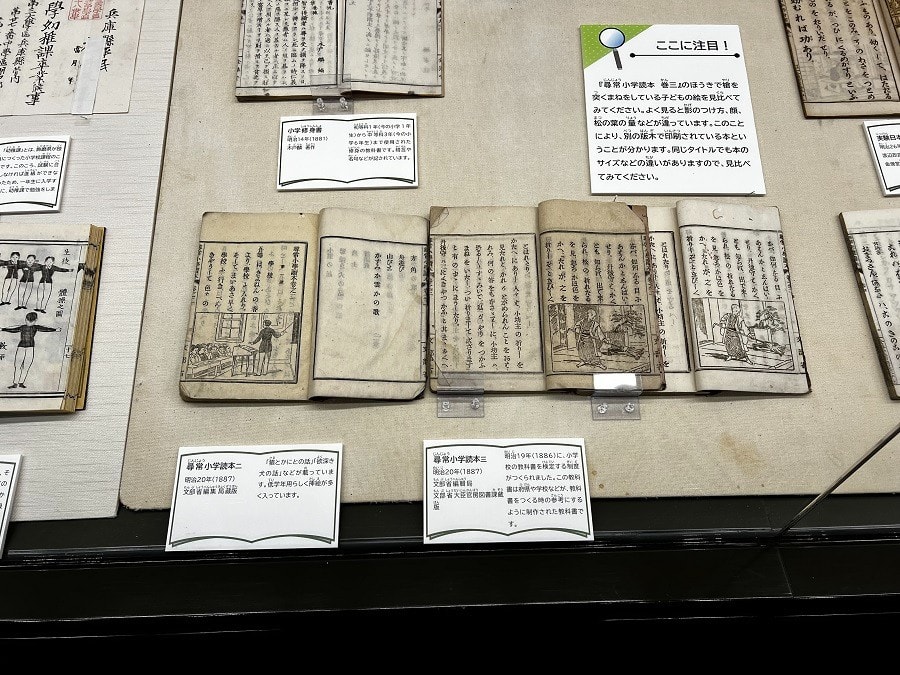

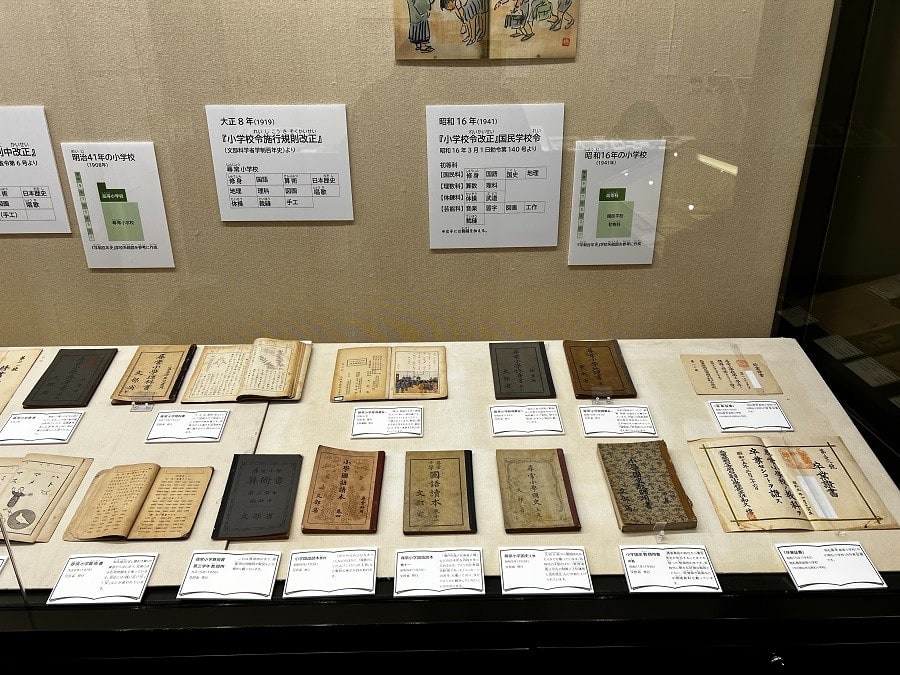

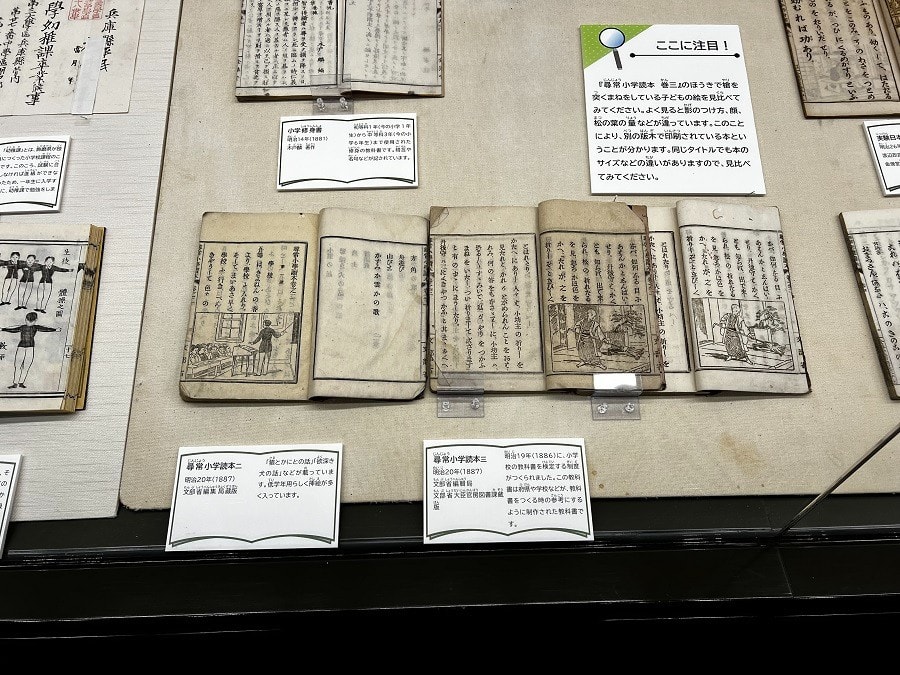

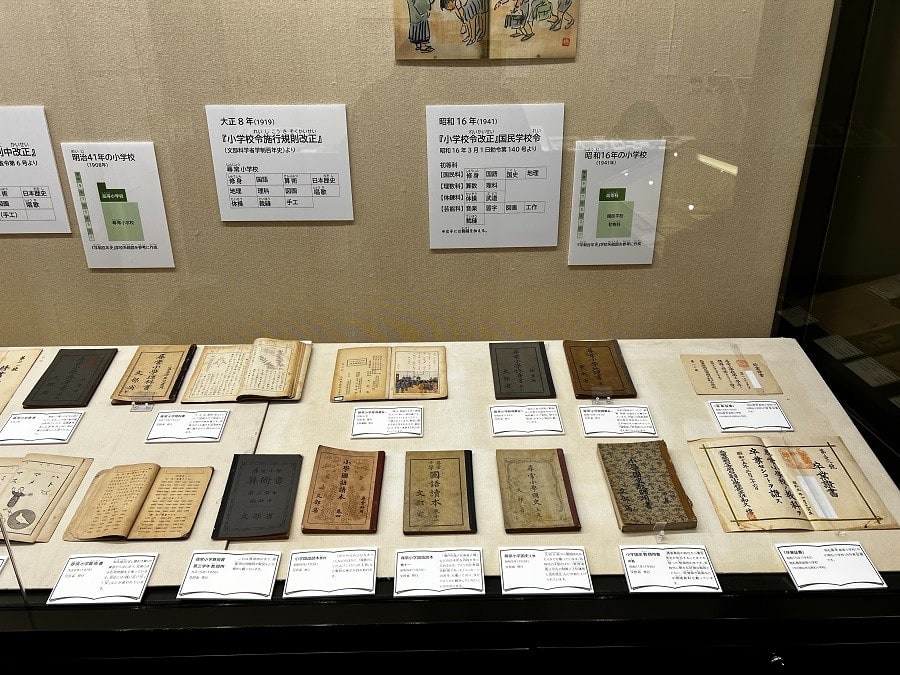

こちらは、明治時代末期~大正~昭和初期の教科書。表紙が付き、一部がカラー印刷されています。

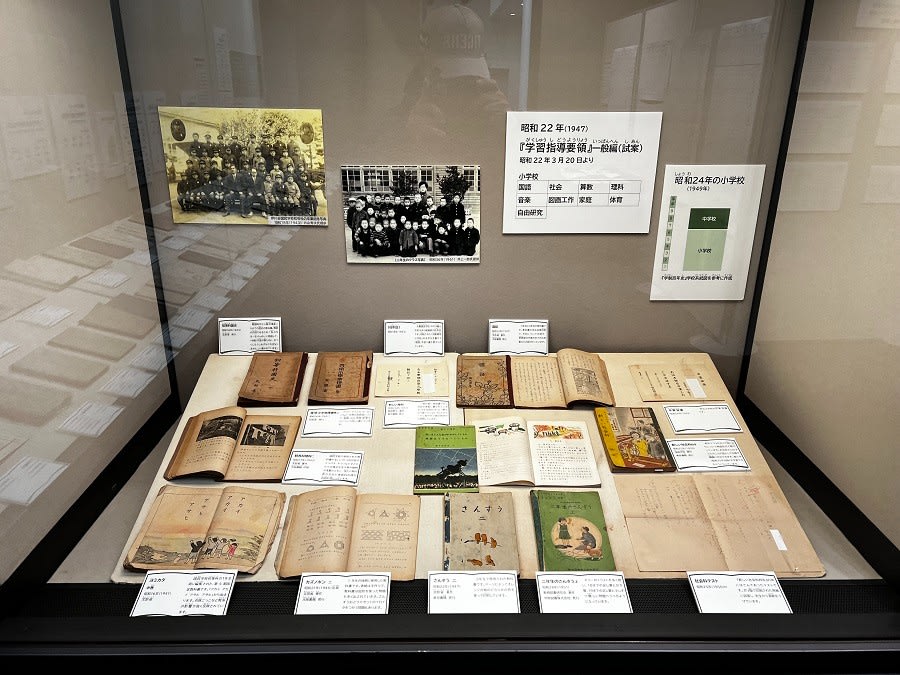

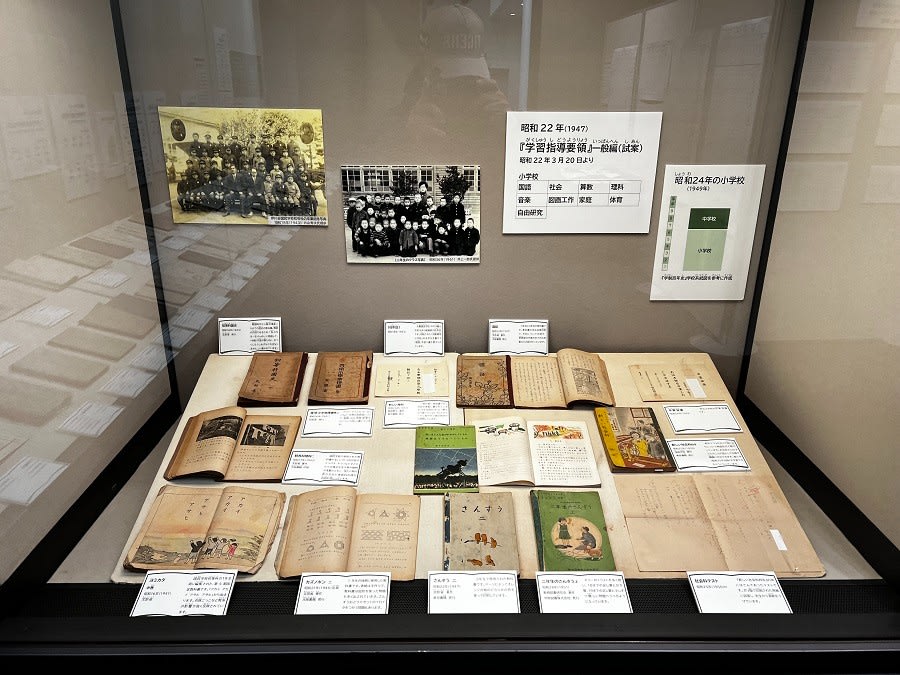

戦後、間もない頃の教科書。段々と、製本化されているのが分かります。

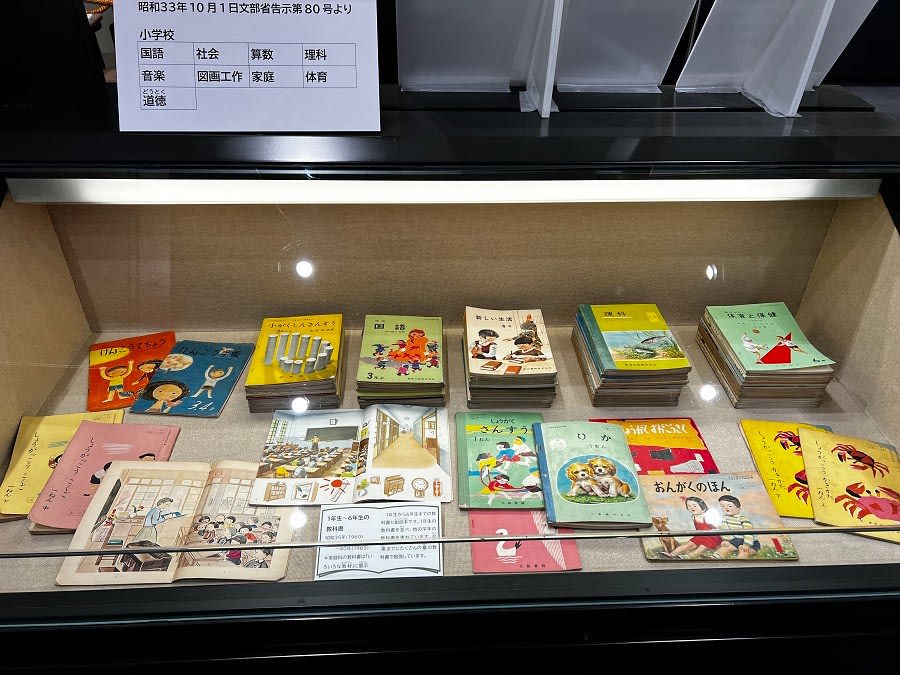

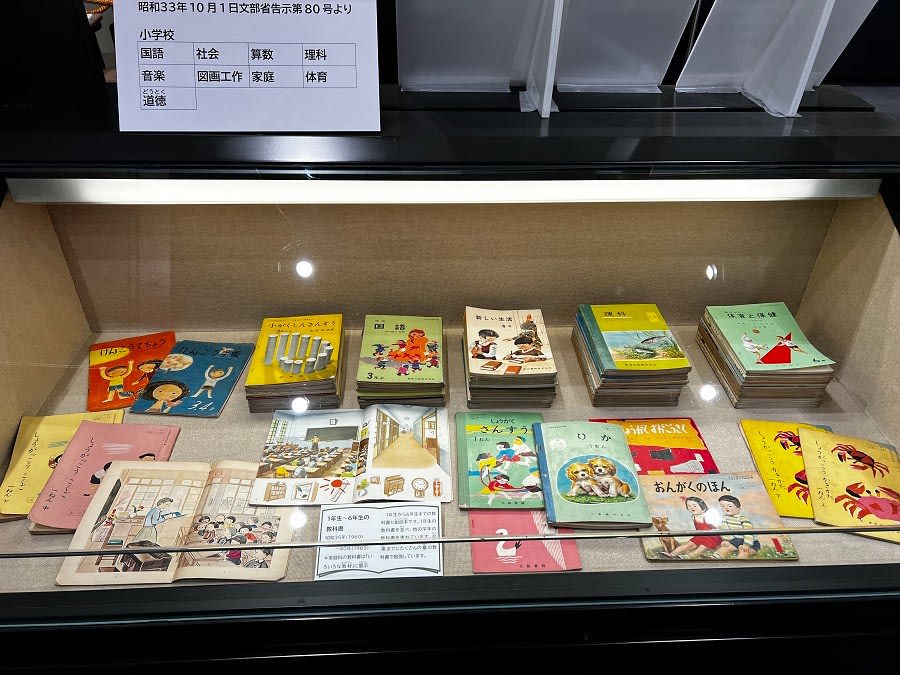

私の小学校時代に近い教科書。当然ことながら、全く憶えていません。(^^)

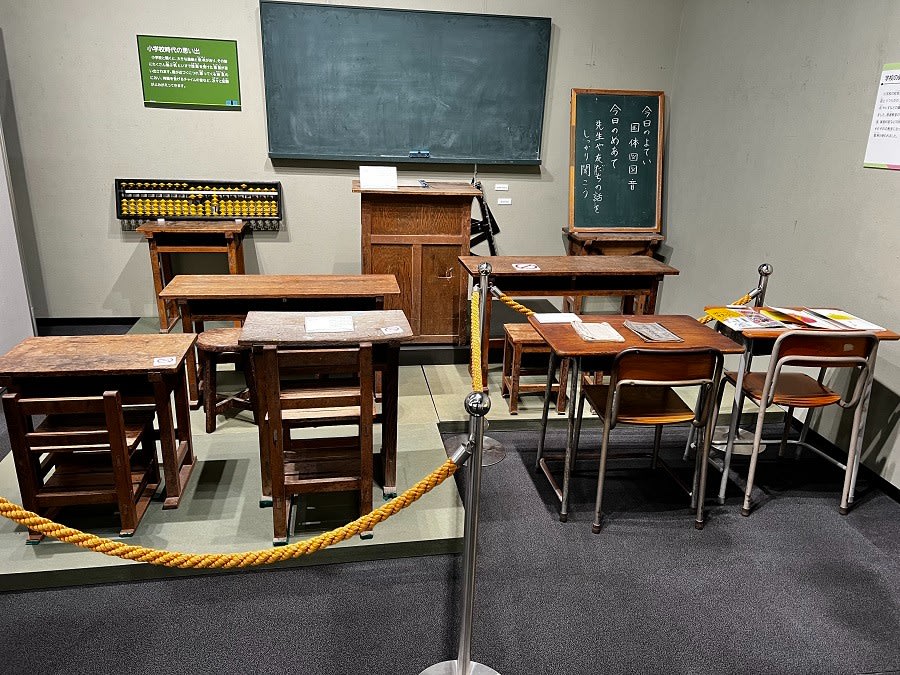

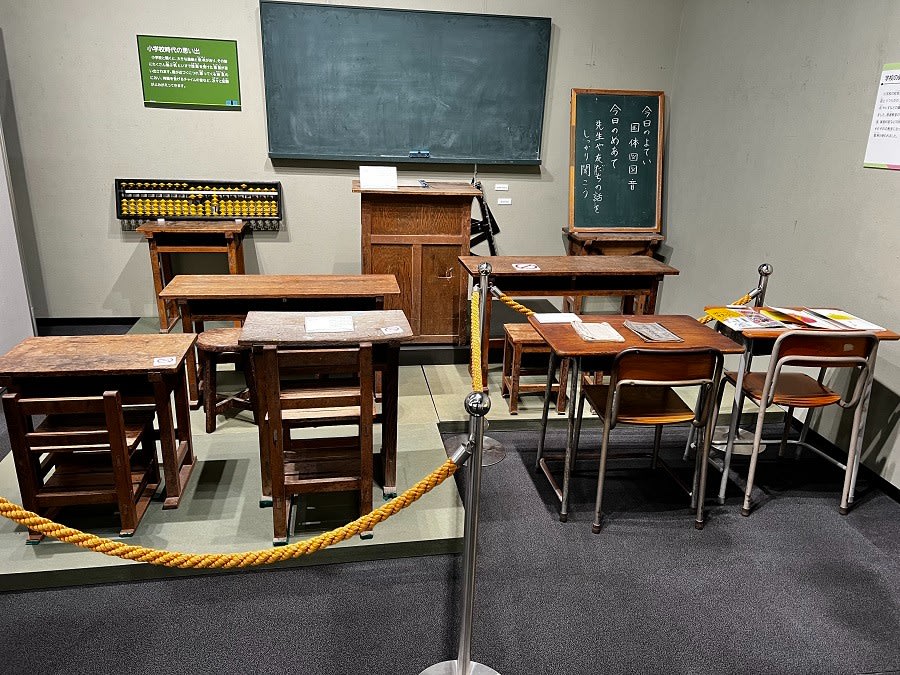

続いて、机と椅子。私の場合、小学4年生まで左の木製机と椅子。5年生になって、やっとパイプ机と椅子になりました。真新しいパイプ机と椅子が、嬉しかったことが思い出されます。

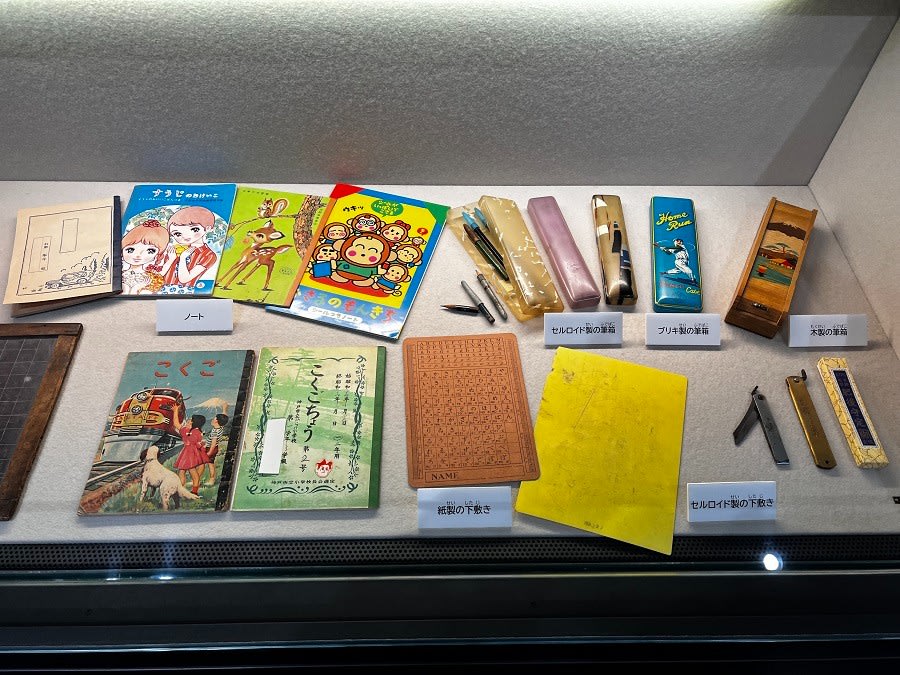

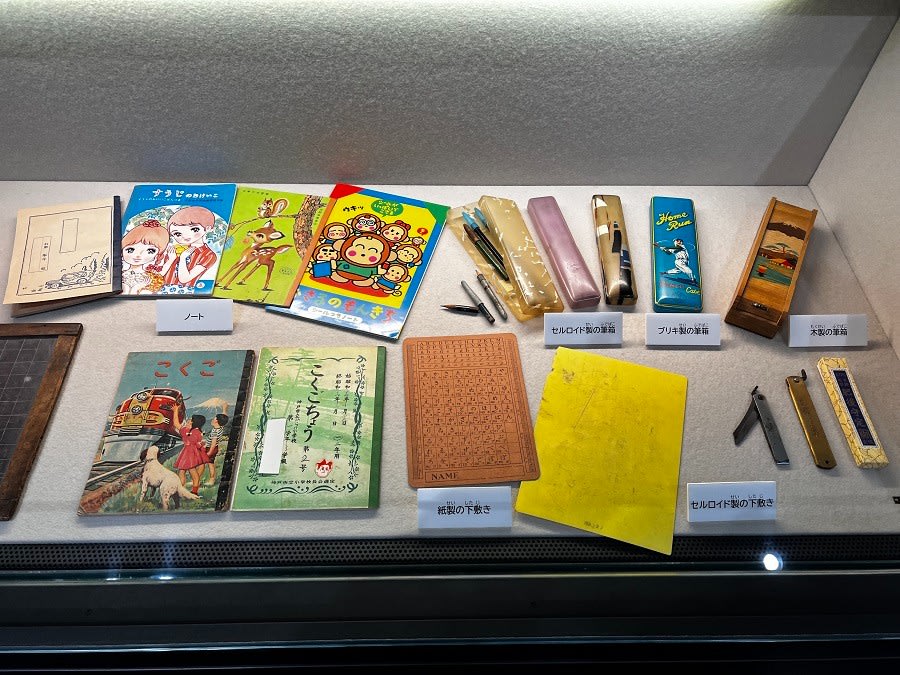

右側の、セルロイドの筆箱と下敷きが懐かしく。しかし、よく割れました。^^

小学校の給食。右の昭和45年は、私の時代そのもの。

メンコ(べったん)とウルトラマンカードで、よく遊びました。油を浸み込ましたメンコ(べったん)は反則だろ!と、子供ながらに思ったものです。

アメやお菓子を買った子供だけ見れる、紙芝居は記憶に無く。代わりに、「ロバ(実際は木曽馬)のパン屋」は見かけました。

この後は、明石の歴史を紹介する常設展示室です。大きなアカシゾウの骨格。もちろんレプリカですが、約200万年前に生息したと言われています。

明石原人の紹介。明石の海岸で腰骨の化石の一部が、戦前に見つかりました。約4万年前と言われていますが、化石は東京大空襲で焼けてしまい、真偽は定かではありません。

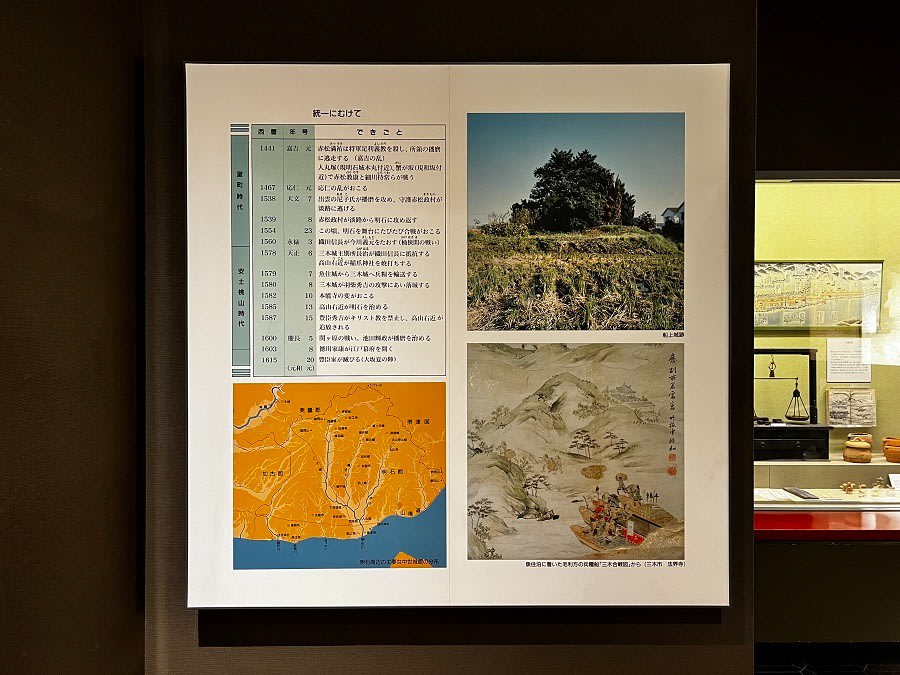

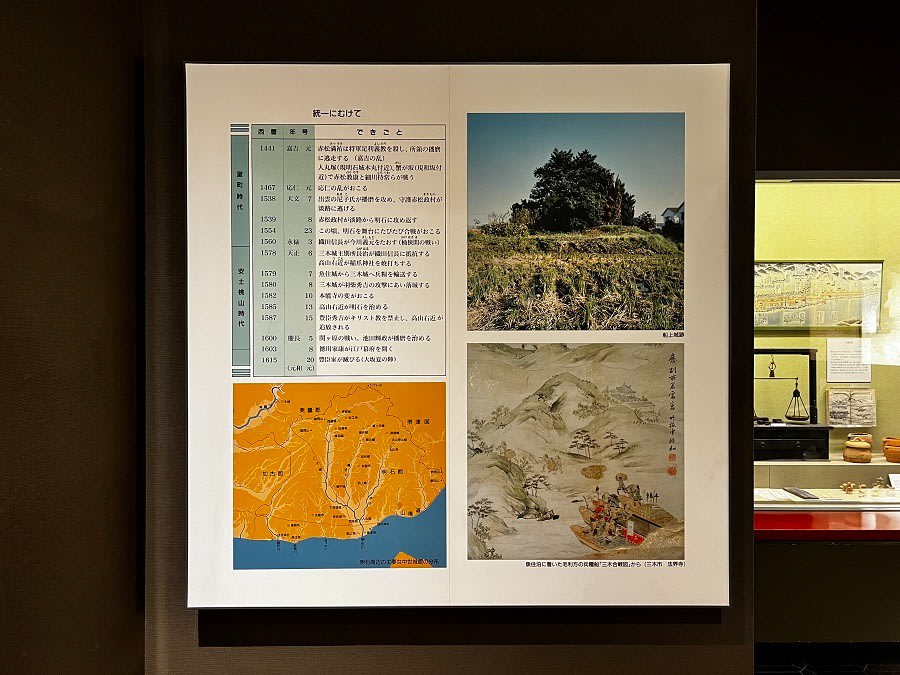

安土桃山時代の明石。最初に明石を収めたのは髙山右近ですが、秀吉が天下を取ってからは、キリシタンであることから追放されました。木が生い茂っているのは船下城。最初に明石を収めた城です。現在も、こんな状況で残っています。

明石市が創立した頃の写真。1919年(大正8年)に、市制施行となりました。

時代は進み、昭和時代の明石。現在も入館者が多い天文科学館は、1960年に開館。右上の新幹線は、1972年の山陽新幹線(当時は、新大阪~岡山)開業時、西明石駅での様子。

こんな感じで明石文化博物館の見学も終え、続いて到着したのは「魚の棚」。大漁旗の飾り付けです。

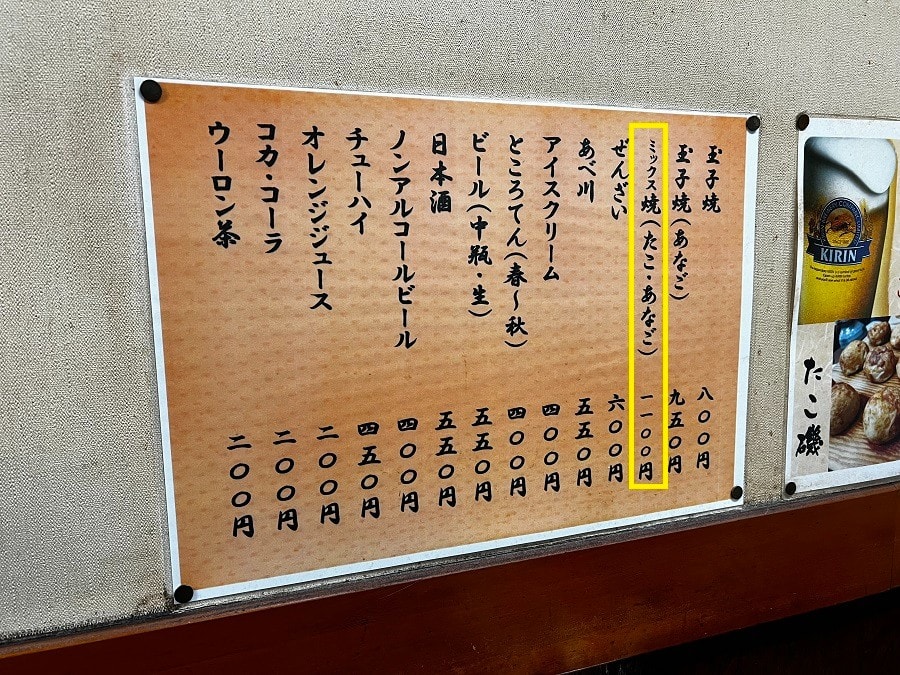

久しぶりに、「玉子焼」(明石焼)でも食べましょう。私的に一番美味しいと思うのは、パピオス明石の「松竹」ですが、

この度は、魚の棚の「たこ磯」です。

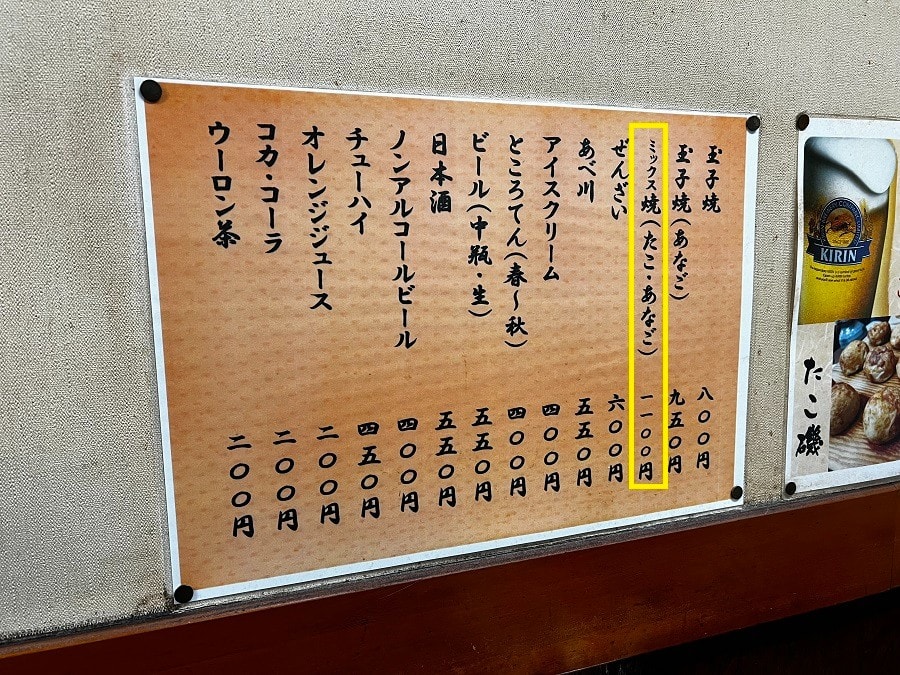

こちらにはタコだけではなく、焼穴子も入ったミックスがあるのが嬉しい。されど、お値段高め。^^

玉子焼とたこ焼きの区別が付かない方もおられますが、作り方からして全く違う代物。たこ焼きや鋳鉄の焼器で焼いて、千枚通しのような鉄具でひっくり返しますが、玉子焼は銅板の焼器で焼いて、竹や木の箸でひっくり返します。(銅板の焼機に傷を付けないため)

この画像の女性のように、木のお箸でひっくり返します。

出てきました。黄色四角のトンカツソースもテーブルに置かれていますが、せっかくの美味しい出し汁。出し汁が濁るので、私はソースは使いません。(ソース反対派の私)

ミックスには、タコと焼穴子が入っています。私的にはタコよりも焼穴子の方が、玉子焼に合うと思います。

熱々の玉子焼を食して暖まり、最後に銀行に行って新札と両替して帰宅。なぜ新札?ですが、この祝袋に入れるため。

自分の息子に出産祝?でしたが、周りの方にお聞きすると「したで」とのこと。まあ孫への最初のお小遣いでしょう。(^^)

で、3/7に無事男の子が生まれました。名前は「RIHITO」(漢字は内緒)。次回は、初孫の顔を見に行った千葉行きを紹介します。

こんなパスポートがあるので、私は入館料無料です。(^^)

こちらに来たのは、毎年恒例の「くらしのうつりかわり展」が開催されているため。ちなみに私は、毎年、見に来ています。

ちなみにVINO(ビーノ)ですが、最近はバッテリーが弱っている感じ。力強くセルが回りません。購入して32か月。オドメーターは、こんなところ。

まあキックが付いているので、最悪、キック始動ですが・・・されど、未だかって一度もキック始動したことがありません。来月ぐらいにバッテリー交換でしょう。

さて、入館です。目の前には、播州地方の秋祭りに登場する布団屋台。

続いて、時代の移り変わりを物語る冷蔵庫。左の木製冷蔵庫は電気ではなく、大きな氷を入れる保冷庫。

そして右側は洗濯機ですが、上下のローラーの間に洗濯物を通して、脱水するために回すハンドルが付いています。上手く水気が取れなかったですが、私の記憶では1970年頃まであったと思います。

足踏み式ミシン。亡母の嫁入り道具で、我家にも長らくありました。

電話機。さすがに右側の電話機は記憶にありませんが、左の黒電話は、私が中学時代まで我家にありました。

左側のTVは1960年代半ばであり、その後、右側の家具調TVとなりました。私がカラー放送の「巨人の星」や「タイガーマスク」を観ていたのは、右側の家具調TVです。

それでは、企画展示を見て行きましょう。

昨年度までは撮影禁止でしたが、「写真ぐらいエエやろ」という要望が強く、今回から撮影可能となったとか。されど「SNSにはUPしないでください」という条件付き。^^

う~ん、ブログはSNSなんでしょうか(^^)。とりあえず3/17で展示会も終了しましたので、「もういいかな?」で紹介します。

先ずは教科書。こちらは、明治時代の教科書。当時の印刷技術や紙質が伺えます。

こちらは、明治時代末期~大正~昭和初期の教科書。表紙が付き、一部がカラー印刷されています。

戦後、間もない頃の教科書。段々と、製本化されているのが分かります。

私の小学校時代に近い教科書。当然ことながら、全く憶えていません。(^^)

続いて、机と椅子。私の場合、小学4年生まで左の木製机と椅子。5年生になって、やっとパイプ机と椅子になりました。真新しいパイプ机と椅子が、嬉しかったことが思い出されます。

右側の、セルロイドの筆箱と下敷きが懐かしく。しかし、よく割れました。^^

小学校の給食。右の昭和45年は、私の時代そのもの。

メンコ(べったん)とウルトラマンカードで、よく遊びました。油を浸み込ましたメンコ(べったん)は反則だろ!と、子供ながらに思ったものです。

アメやお菓子を買った子供だけ見れる、紙芝居は記憶に無く。代わりに、「ロバ(実際は木曽馬)のパン屋」は見かけました。

この後は、明石の歴史を紹介する常設展示室です。大きなアカシゾウの骨格。もちろんレプリカですが、約200万年前に生息したと言われています。

明石原人の紹介。明石の海岸で腰骨の化石の一部が、戦前に見つかりました。約4万年前と言われていますが、化石は東京大空襲で焼けてしまい、真偽は定かではありません。

安土桃山時代の明石。最初に明石を収めたのは髙山右近ですが、秀吉が天下を取ってからは、キリシタンであることから追放されました。木が生い茂っているのは船下城。最初に明石を収めた城です。現在も、こんな状況で残っています。

明石市が創立した頃の写真。1919年(大正8年)に、市制施行となりました。

時代は進み、昭和時代の明石。現在も入館者が多い天文科学館は、1960年に開館。右上の新幹線は、1972年の山陽新幹線(当時は、新大阪~岡山)開業時、西明石駅での様子。

こんな感じで明石文化博物館の見学も終え、続いて到着したのは「魚の棚」。大漁旗の飾り付けです。

久しぶりに、「玉子焼」(明石焼)でも食べましょう。私的に一番美味しいと思うのは、パピオス明石の「松竹」ですが、

この度は、魚の棚の「たこ磯」です。

こちらにはタコだけではなく、焼穴子も入ったミックスがあるのが嬉しい。されど、お値段高め。^^

玉子焼とたこ焼きの区別が付かない方もおられますが、作り方からして全く違う代物。たこ焼きや鋳鉄の焼器で焼いて、千枚通しのような鉄具でひっくり返しますが、玉子焼は銅板の焼器で焼いて、竹や木の箸でひっくり返します。(銅板の焼機に傷を付けないため)

この画像の女性のように、木のお箸でひっくり返します。

出てきました。黄色四角のトンカツソースもテーブルに置かれていますが、せっかくの美味しい出し汁。出し汁が濁るので、私はソースは使いません。(ソース反対派の私)

ミックスには、タコと焼穴子が入っています。私的にはタコよりも焼穴子の方が、玉子焼に合うと思います。

熱々の玉子焼を食して暖まり、最後に銀行に行って新札と両替して帰宅。なぜ新札?ですが、この祝袋に入れるため。

自分の息子に出産祝?でしたが、周りの方にお聞きすると「したで」とのこと。まあ孫への最初のお小遣いでしょう。(^^)

で、3/7に無事男の子が生まれました。名前は「RIHITO」(漢字は内緒)。次回は、初孫の顔を見に行った千葉行きを紹介します。