コロナの影響で、今年は、ミモロが楽しみにする体験プログラムが激減。「なんか参加できるところないかなぁ~」と探していた時、見つけたのが「龍村光峯錦織工房」での「高機での錦織体験」です。

昔ながらの技術により、いろいろな色で模様を織り上げる錦織。織りの技術でも高度な技を求められます。

一般的な織機とは異なり、高さ数メートルにおよぶ機(はた)を使うもの。京都でも、この機がある工房はほとんどありません。その機を実際に使い錦織を織る貴重な体験ができるのです。

ミモロは、予約して工房を訪れました。

ミモロは、予約して工房を訪れました。「こんにちは~ミモロです~」と。上賀茂にある工房へ。

「いらっしゃいませ~ミモロちゃんお久しぶり…」と迎えてくださったのは、歴史ある錦織の技術を受け継いだ錦織作家の龍村周さん。

ミモロは、以前もこちらの文化講座に参加し、京都の伝統工芸についていろいろ教えて頂きました。

「今年は、文化講座は開催できないんです。だから、現在1対1で指導する高機体験プログラムの時間を多くしました」と龍村さん。

この体験プログラムは、所要時間1時間ほど。料金は1500円。実際に高機に座って錦織を体験。織ったものは、持って帰ることはできません。体験のみ。錦織や高機の操作に関するレクチャーがあり、実際に織る時間は、30分ほどです。

また、織ったものを持って帰りたい人には、所要時間4時間。料金25000円もあります。

さっそく高機のある工房へ向かいます。

「わ~大きな機がいっぱいある~」と、やや緊張気味のミモロ。

ここみあるのは、見上げるほど大きな機。天井近くには、模様を作るための穴の開いたパンチカードが下がっています。

太い木で組まれた機には、たくさんの経糸が据えられています。

そして下には、経糸を操作する足踏みペダルが2つあります。

「わ~たくさんの糸…」織るものによって本数は異なりますが、この機には、約2000本の経糸が据えられているそう。

「経糸を機に設置するのって大変そう~」とミモロ。そう、織る作業を始める前に、その準備に多くの時間が掛けられます。

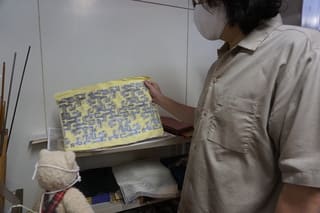

「ミモロちゃん、今回は、この模様を織るのを体験してもらいます」と龍村さん。

それは、青と黄色、銀色の3色の糸で織りあげる「羊虹文様」という銅鐸の模様を見立てた羊の模様です。

「あの~模様って、どうやって織るの?」とミモロ。

「パンチカードに模様がプログラミングされていますから、それに従って織ればいいんですよ。パンチカードがない時代は、模様を頭に入れた人が、機の上に乗って操作したりしたことも…」と龍村さん。

「え~すごい~」と目を丸くするミモロです。機織りは、まさに数学の世界。模様の構造などを熟知して、模様の設計図のようなものに沿って織るのです。

「大丈夫ですよ~」と龍村さん。でも、ミモロは「できるかなぁ~」と心配そう。

まず基本的な織りの動作を学びます。

「はい、これ横糸を渡す杼(ひ)と言われるシャトルの扱いかた練習しましょう~」と、杼を渡されたミモロ。

「こっちの端から、ちょっと力を入れて、反対側に押し出す感じかな…」

杼を機の筬(おさ)部分に沿うように杼を滑らかに動かします。

「わ~ん、真っすぐ杼が動かない…あれ?途中で止まっちゃった~」と、なかなかうまくいかないよう。

「えーと、ミニチュアの電車を動かすみたいに…ス~」と、何度も杼を動かし、動きが安定するまで練習するミモロ。

「はい、ずいぶん上手になりましたね~・では、次は、ペダルの操作をやりましょう~」と龍村さん。

「まず、左を踏んで、そのまま~それから右を踏んでそのまま~ペダルから足を放しちゃダメですよ。それから、杼の青い糸を横に渡します。それが済んだら、右足、左足の順番で足をペダルから外します」と。ミモロは、ペダルに足が届かないので、その部分は、私が担当。

「間違えないでよ~」とミモロ。変なプレッシャー与えないで…

ペダル操作で、経糸が動き、その隙間に横糸を通します。

「筬(おさ)でトントンってするのは、その後なんだ~」とミモロ。機織りの代表的なイメージの筬の操作。

そこはやりたいミモロです。

再び同じようにペダルを踏んで銀糸を渡します。

地模様となる黄色の糸は、左足だけのペダル操作です。

それを何度も繰り返すと、模様が織られてゆきます。

龍村さんに見守られながら、真剣に錦を織るミモロ。

あまりの真剣さに話しかけるもの憚られます。

30分ほど頑張ったミモロ。「はい、では、ここら辺で終了しましょう~」と龍村さんの声で、我に返るミモロです。

織った部分は、鏡でチェックします。

「失敗しちゃった部分あるんだけど~」と気になるミモロ。「まぁ体験ですから大丈夫」約1センチほど織ったミモロです。

でも織物の横を見ると、縁がボコボコ…これは横糸のひき具合が一律でない証拠。

「いつも錦織の工房なんかで職人さんが作業しているところみると、すごく簡単そう…でも、実際にやってみると、大変…でも、とてもいい経験になりました」とミモロ。錦織の作品への見る目が変わる体験です。

「あの~錦織の袋帯ってどうやって作るんですか?」とミモロ。「はい、うちの帯は、織った時点ですでに袋になっています。本来、袋帯とはそういうもの」と龍村さん。袋構造になるように経糸を据え、パンチカードでは、袋になるようにプログラミングされているのだそう。

「ほらね~袋でしょ?」と、帯の縁に縫いがない構造。

「ホントだ~だから袋帯っていうんだ~」と、初めて知ったミモロです。というのは、ミモロの知っている袋帯は、帯の縁の部分が縫われたもの。

本物の袋帯の構造に感激するミモロ。

思わず袋の中へ。

思わず袋の中へ。体験の後は、工房の他の部分も見学。

「どうも今日は、ありがとうございました~」とお礼を言って工房を後にするミモロです。

今、GOTOトラベルキャンペーンで京都旅を楽しむ方に、ぜひおすすめの体験プログラムです。

詳しくは、「龍村光峯錦織工房」のホームページでご確認を。10月17日にも体験プログラムは実施されます。まだ申し込み可能です。

ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

GOTOキャンペーンでお得な旅へ!