夕方、久しぶりに清水寺へと向かったミモロ。円山公園から、高台寺の前の「ねねの道」、産寧坂、二年坂をへて、清水寺へと続く清水坂のコースは、石畳の道で、京都情緒があふれる人気の散策コース。どの道沿いにも、おみやげ物を扱うお店や、甘味店などが軒を連ね、常に、多くの観光客で賑わっています。

「ここを歩くと、京都にいるって感じがする…」。京都に暮らすミモロが、新鮮な観光客気分を取り戻す場所です。

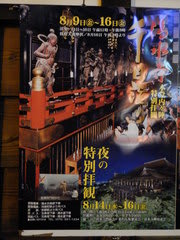

「ここを歩くと、京都にいるって感じがする…」。京都に暮らすミモロが、新鮮な観光客気分を取り戻す場所です。高台寺では、夏に「百鬼夜行」展という幽霊や妖怪などの絵画を展示する企画が開催中。(「百鬼夜行」展:高台寺で、8月31日まで、9:00~18:00)

「ねねの道」沿いは、今年もそのプロモーションのため、妖怪の提灯が飾られています。

「怖いけど、なんかカワイイ…」

ミモロがトコトコと石畳の道を歩いていると、「写真撮っていいですか?」と英語で話しかけられました。チェコのプラハからの観光客です。

今年の夏、京都の町には、日本人観光客より、外国人の姿が目立ちます。お盆の日本は、観光地より帰省する人が多いためでしょう。この猛暑をものともせず、自転車などで観光地を回る海外からのゲストたち。「さすが、基礎体力が違うのかなー」と、暑さにまいっているミモロには、驚きです。スケジュールの都合上、どんな気候であっても予定変更がむずかしいのでしょうけど…。

さて、ミモロは、夕暮れ時の産寧坂へ。

「夕方だと空いてる…」

「夕方だと空いてる…」みやげ物の店が続く中に、古い大きな門が。脇には「青龍苑」という木札が。

ここは、かつて料亭「阪口」があった場所で、平成12年から、再開発されて、お庭が公開。その敷地には、「イノダコーヒー」「井筒八ッ橋本舗」「京つけもの西利」など京都を代表するお店が並んでいます。

そもそも昔からこの辺りは、北の政所の甥で桃山歌人である木下勝俊の隠棲した場所で、近世に至るまで、芸術、文芸など文化的な雰囲気が漂っていたところです。竹下夢二も、以前、この辺りに住んでいた時期があります。

「この奥に、こんな庭園があるって、知らなかったー。お店ばかりだと思ってたー」と。ミモロは、何度もこの道を通っていますが、この門をくぐったことがありませんでした。中に入ると…

そこには、山の斜面を巧みに使った日本庭園が広がり、草庵形式の茶室が3軒建っています。

「きっと紅葉のときは、キレイだろうなぁー。また、その頃来よう…」

いつもメインの通りだけを歩いていたミモロ…「こういう脇に入ると、まだまだ知らないところがたくさんあるのかも…」と。

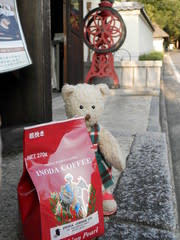

庭を見学した後は、その敷地内にある「イノダコーヒー」(営業時間9:00~17:00ごろ)へ。

「ちょうどコーヒー買おうと思ってたんだー」と、店を代表する味の「アラビアの真珠」を購入しました。

そこから二年坂をあがり、清水坂へ。普段は、修学旅行生でいっぱいの道も、さすがこの時期は、まだゆっくり歩くことができます。「あれ、ここの奥なんだろ?」と、今回ミモロは、脇道に興味を…。

木のトンネルのような路地が奥へと続きます。「へぇーこんな広い場所が奥にあったんだー」

木のトンネルのような路地が奥へと続きます。「へぇーこんな広い場所が奥にあったんだー」

ここは、「普門庵」という和菓子屋さん。

お福さんの顔をイメージしたパッケージの「百福饅頭」などが並ぶ、お土産店舗とお茶やわらび餅などが味わえる茶寮の建物があります。

ミモロが、興味を抱いたのは、「百福くぐり」。

お福さんの顔の形をした石の中を通ると、願い事が叶うと、木札に…。もちろんさっそくくぐります。

「清水坂の両脇って、すごく眺めがいい場所なんだー」と、そこからの見える町の景色に見惚れます。

眼下には、茶碗坂に並ぶ町家の屋根が連なる姿が…。表通りとは、全く異なった静かな京都の景色が広がっています。それは、いままでミモロがあまり気に留めなかった景色。

眼下には、茶碗坂に並ぶ町家の屋根が連なる姿が…。表通りとは、全く異なった静かな京都の景色が広がっています。それは、いままでミモロがあまり気に留めなかった景色。ますます清水坂の脇歩きに、興味を抱くミモロです。

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね。夕方のお散歩が楽しみなミモロより

まず、立ち寄ったのは、円山公園のそばにある「大谷祖廟」での「東大谷万灯会」です。

まず、立ち寄ったのは、円山公園のそばにある「大谷祖廟」での「東大谷万灯会」です。

「わー墓所にも提灯がいっぱい…」隣接する「東大谷墓地」にも、お墓のそばに提灯がさげられています。

「わー墓所にも提灯がいっぱい…」隣接する「東大谷墓地」にも、お墓のそばに提灯がさげられています。 なかなか凛々しいお姿。信楽焼の置物で、合掌している手に数珠が下げられるそう。そして、プロフィールを見ると、「えー44歳のおじさんなんだー」とミモロは、ビックリ。もうひとつのキャラクター蓮の花の妖精をイメージした「蓮ちゃん」(17歳の女の子)の父親だそう。「えーパパなのー。で?ママはだれ?」とミモロは、またビックリ。残念ながら、ママは誰なのかよくわかりませんでした。東本願寺には、3つのキャラクターがいて、残るひとつは「あかほんくん」という、真言の教えを書いた本をイメージした男の子で、「鸞恩くん」と「蓮ちゃん」のふたりで大切にしているそう。

なかなか凛々しいお姿。信楽焼の置物で、合掌している手に数珠が下げられるそう。そして、プロフィールを見ると、「えー44歳のおじさんなんだー」とミモロは、ビックリ。もうひとつのキャラクター蓮の花の妖精をイメージした「蓮ちゃん」(17歳の女の子)の父親だそう。「えーパパなのー。で?ママはだれ?」とミモロは、またビックリ。残念ながら、ママは誰なのかよくわかりませんでした。東本願寺には、3つのキャラクターがいて、残るひとつは「あかほんくん」という、真言の教えを書いた本をイメージした男の子で、「鸞恩くん」と「蓮ちゃん」のふたりで大切にしているそう。

ここは、「桔梗菴」という茶店。お盆や桜、紅葉の時期に、オープンしているそう。夏は、かき氷や冷たい飲み物が味わえます。

ここは、「桔梗菴」という茶店。お盆や桜、紅葉の時期に、オープンしているそう。夏は、かき氷や冷たい飲み物が味わえます。

大きなもなかの中には、抹茶のアイスクリームと餡子がいっぱい。もなかは、持ち帰り専用なので、茶店の入口の緋毛氈で頂きました。「やっと元気になった気がする・・・」と食べ終わったミモロ。もちろん水分補給を怠りません。

大きなもなかの中には、抹茶のアイスクリームと餡子がいっぱい。もなかは、持ち帰り専用なので、茶店の入口の緋毛氈で頂きました。「やっと元気になった気がする・・・」と食べ終わったミモロ。もちろん水分補給を怠りません。 境内の自動販売機で購入したのは、「東本願寺のお茶」。販売元は、京都府茶協同組合で、なかなか美味しいお茶です。

境内の自動販売機で購入したのは、「東本願寺のお茶」。販売元は、京都府茶協同組合で、なかなか美味しいお茶です。

そして

そして 清水の舞台からは、京都タワーの姿も、遠くに輝いて見えます。

清水の舞台からは、京都タワーの姿も、遠くに輝いて見えます。

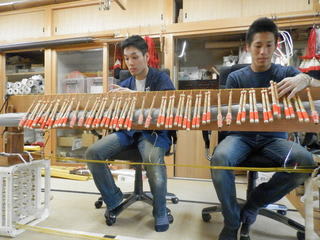

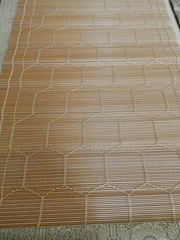

「これが翠簾ねー」工房で作業中の翠簾を近くで見学します。

「これが翠簾ねー」工房で作業中の翠簾を近くで見学します。

では、それを作っているところを見学しましょう。

では、それを作っているところを見学しましょう。 また、ニューヨーク・メトロポリタン美術館の日本ギャラリーでは、京都御所などの歴史的な翠簾の復元も担当なさったそう。

また、ニューヨーク・メトロポリタン美術館の日本ギャラリーでは、京都御所などの歴史的な翠簾の復元も担当なさったそう。

黄色に染められ、細く整えられた真竹。「この材料もすごいねーこれを作る職人さんも素晴らしい…」

黄色に染められ、細く整えられた真竹。「この材料もすごいねーこれを作る職人さんも素晴らしい…」 黄色には、厄除けの意味があるので、外からの厄を防ぐ思いも翠簾に託されていたのでしょう。

黄色には、厄除けの意味があるので、外からの厄を防ぐ思いも翠簾に託されていたのでしょう。

カタンカタンと糸巻が心地よい音を響かせます。

カタンカタンと糸巻が心地よい音を響かせます。 ミモロ、邪魔しちゃダメよ。

ミモロ、邪魔しちゃダメよ。 一緒に作業する気分を味わいたいミモロです。「なんか一見簡単そうに見えるけど、順番がわかんなくなっちゃう…むずかしい…」と、手慣れた人の作業ほど、いとも簡単に見えるもの。

一緒に作業する気分を味わいたいミモロです。「なんか一見簡単そうに見えるけど、順番がわかんなくなっちゃう…むずかしい…」と、手慣れた人の作業ほど、いとも簡単に見えるもの。

それぞれ取り付ける品も、見事です。

それぞれ取り付ける品も、見事です。

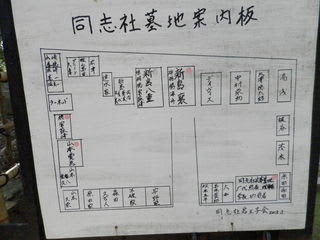

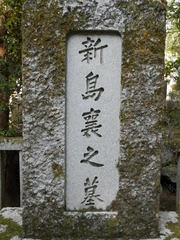

向かったのは、哲学の道のそばにある若王子神社。お墓は、その脇の道を登った山の上にあります。

向かったのは、哲学の道のそばにある若王子神社。お墓は、その脇の道を登った山の上にあります。 「女性の一人歩きは、注意!」との看板も。「えーどんな山道なんだろ?」と思い傍らを見ると、そこには竹の杖。

「女性の一人歩きは、注意!」との看板も。「えーどんな山道なんだろ?」と思い傍らを見ると、そこには竹の杖。

猛暑の京都、平坦の道を歩いても、汗が噴き出す日、険しい山道を登るミモロは、ハーハーと息も上がって苦しそう…。大丈夫?「うん、苦しい…でも、もう少し…」と、ゼーゼー言いながら、それでも山道を進みます。

猛暑の京都、平坦の道を歩いても、汗が噴き出す日、険しい山道を登るミモロは、ハーハーと息も上がって苦しそう…。大丈夫?「うん、苦しい…でも、もう少し…」と、ゼーゼー言いながら、それでも山道を進みます。

そして、その横に八重の墓が並びます。

そして、その横に八重の墓が並びます。

白川は、美術館などの周囲にある琵琶湖疏水から、「京都国立近代美術館」のそばで分岐し、知恩院参道付近、そして祇園を経て、鴨川へと流れます。この夏、ミモロは、白川の美化活動や、川全体を使ったダイナミックな金魚すくいに参加しました。

白川は、美術館などの周囲にある琵琶湖疏水から、「京都国立近代美術館」のそばで分岐し、知恩院参道付近、そして祇園を経て、鴨川へと流れます。この夏、ミモロは、白川の美化活動や、川全体を使ったダイナミックな金魚すくいに参加しました。

「イチ、ニーのサーン!」とミモロは、川の中へジャンプ。

「イチ、ニーのサーン!」とミモロは、川の中へジャンプ。 この川は、人間はダイブできません。また実際、泳ぐのも無理。だって、あまりに浅すぎるので…。できるのは、ミモロくらいのもの…。ネコなのに…信じられない…。ジャボーン。約5メートルほどを流れてきます。

この川は、人間はダイブできません。また実際、泳ぐのも無理。だって、あまりに浅すぎるので…。できるのは、ミモロくらいのもの…。ネコなのに…信じられない…。ジャボーン。約5メートルほどを流れてきます。 なぜか、浮き輪が下に、ミモロはバックスタイルで泳ぎます。本人は、泳いでいるつもり…。

なぜか、浮き輪が下に、ミモロはバックスタイルで泳ぎます。本人は、泳いでいるつもり…。 「あー楽しかったー。川で泳ぐのって気持ちいいねぇー」と、すっかり暑さも引いたようです。

「あー楽しかったー。川で泳ぐのって気持ちいいねぇー」と、すっかり暑さも引いたようです。

そういうと、バケツの金魚を水と一緒に川の中へ。金魚は、ミモロのバケツから、勢いよく川へ入って行きました。

そういうと、バケツの金魚を水と一緒に川の中へ。金魚は、ミモロのバケツから、勢いよく川へ入って行きました。

とご主人。

とご主人。 「美味しかったー。いつ食べても、美味しいけど、夏は、なんか塩分も取れるし、蕎麦っていいねー」と、完食!

「美味しかったー。いつ食べても、美味しいけど、夏は、なんか塩分も取れるし、蕎麦っていいねー」と、完食!