先週は奇しくも、熊本時代の夏目漱石を描いた舞台劇とテレビドラマを見た。この二つは主題も描き方も違うので随分と味わいは異なるが、ヒューマニスティックな底流は共通していると言える。

そこで、この二つの作品を見て気になることをいくつか。まず、舞台の方では民謡「おてもやん」が熊本文化を象徴的に表すものとしてさかんに唄い踊られる。福島竹峰さんのキャスティングはまさにそのためとも思われるのだが、そもそも「おてもやん」が永田稲によって作られ、花柳界などで唄われ始めるのは明治30年代半ば以降らしいので、漱石が熊本にいる頃、唄われていたかどうかは微妙なところ。しかし、これはあくまでもフィクションであり、映画などでも時代背景に合わない唄が使われることもよくあるので、目くじら立てるほどのことでもないか。

熊本時代の漱石は、俳句や謡を嗜んだり、参禅したりして老成したイメージがあるが、弱冠29歳で五高教授として熊本に赴任し、33歳までいたわけだ。現代の若者とは違うとは言っても、もっと若者らしいギラギラしたものはなかったのだろうか。五高のボート部の部長を務めたりもしているし、「坊っちゃん」や「三四郎」の中に出てくるエピソードは熊本時代に経験したことともいわれているので、実際にはもっと熱い青春があったのではないか、といつも思うのである。

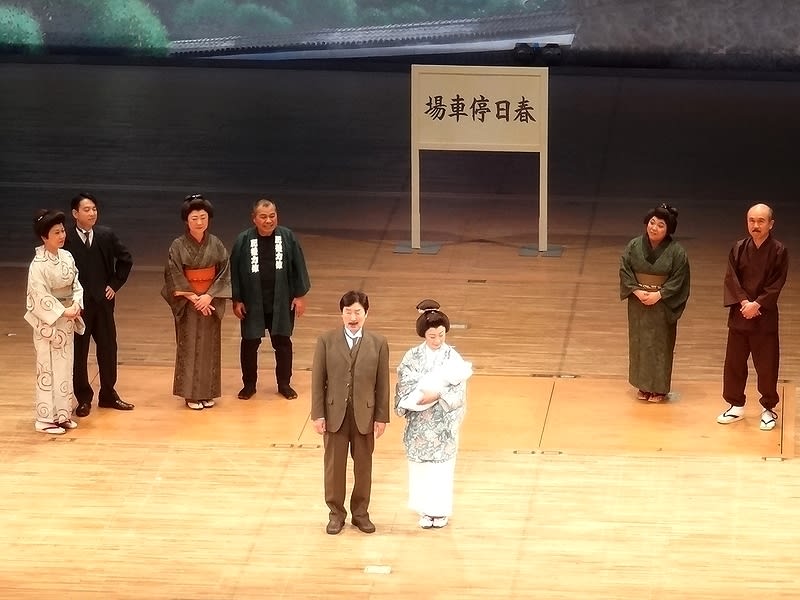

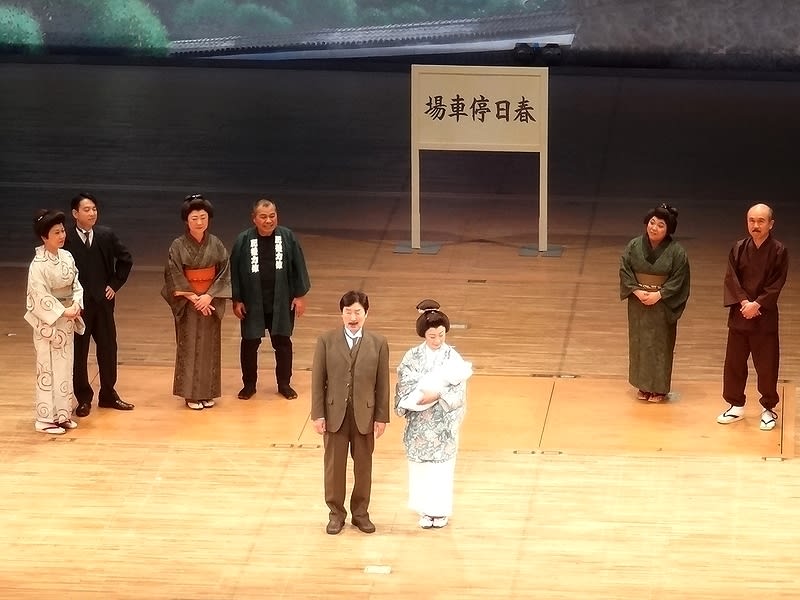

▼舞台劇「アイラブくまもと 漱石の四年三ヶ月」

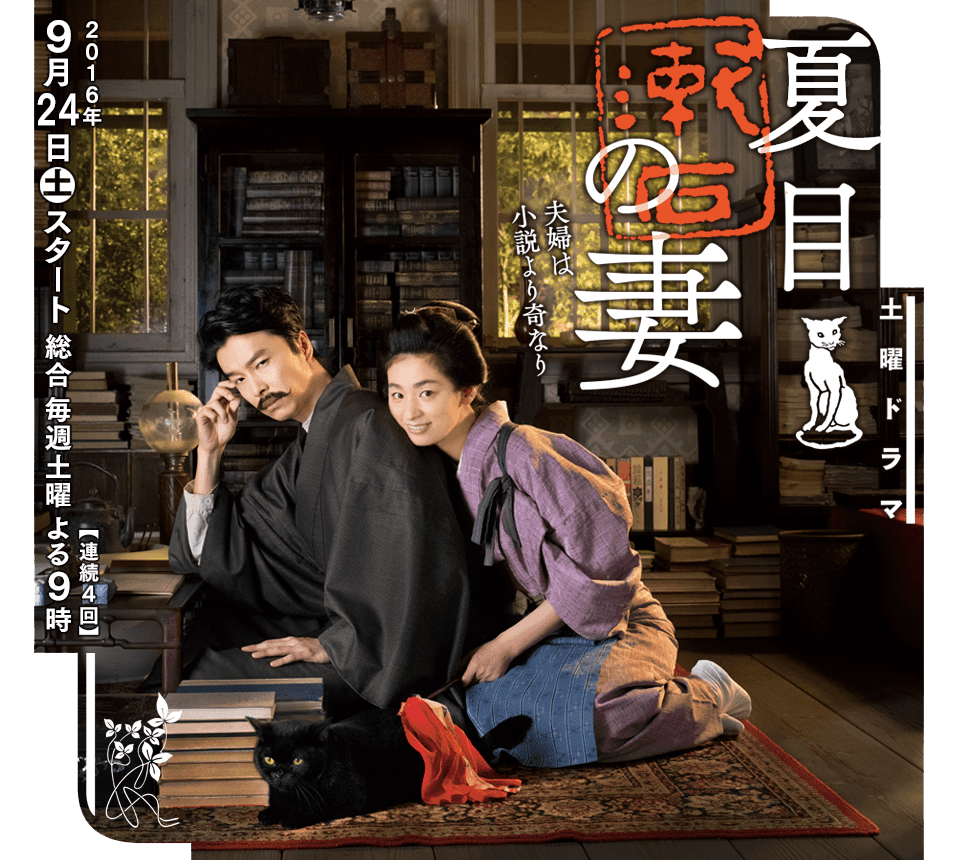

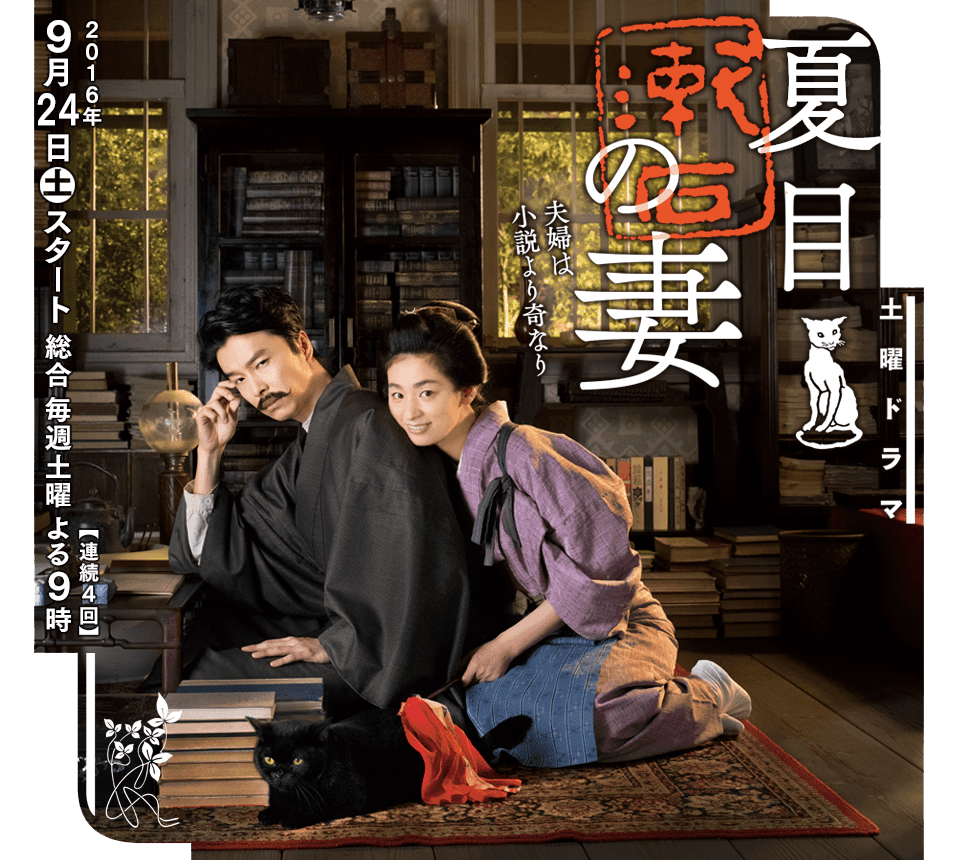

▼NHK土曜ドラマ「夏目漱石の妻」

▼熊本民謡「おてもやん」

そこで、この二つの作品を見て気になることをいくつか。まず、舞台の方では民謡「おてもやん」が熊本文化を象徴的に表すものとしてさかんに唄い踊られる。福島竹峰さんのキャスティングはまさにそのためとも思われるのだが、そもそも「おてもやん」が永田稲によって作られ、花柳界などで唄われ始めるのは明治30年代半ば以降らしいので、漱石が熊本にいる頃、唄われていたかどうかは微妙なところ。しかし、これはあくまでもフィクションであり、映画などでも時代背景に合わない唄が使われることもよくあるので、目くじら立てるほどのことでもないか。

熊本時代の漱石は、俳句や謡を嗜んだり、参禅したりして老成したイメージがあるが、弱冠29歳で五高教授として熊本に赴任し、33歳までいたわけだ。現代の若者とは違うとは言っても、もっと若者らしいギラギラしたものはなかったのだろうか。五高のボート部の部長を務めたりもしているし、「坊っちゃん」や「三四郎」の中に出てくるエピソードは熊本時代に経験したことともいわれているので、実際にはもっと熱い青春があったのではないか、といつも思うのである。

▼舞台劇「アイラブくまもと 漱石の四年三ヶ月」

▼NHK土曜ドラマ「夏目漱石の妻」

▼熊本民謡「おてもやん」

へーっ、ご造詣の深さを感じます。

夏目漱石の妻は早くから録画予約していたのに、観なきゃー、観なきゃーと思って他の雑用に追われています。

FUSAさんのお話のきっかけで今日挑戦します(笑)

それにしても「おてもやん」を随分ひさしぶりに聴きましたが、何か心にビンビン響くものがありました。

熊本の言葉が九州の懐かしさも伝えてくれました。

「おてもやん」の裏側にはとても感動的な物語があるのですが、唄は底抜けに明るくて、そんなことは微塵も感じさせないところがたまりません。