旧聞に属する話で恐縮だが、2014年11月、「漱石記念年」のオープニングイベントとしてホテル熊本テルサで行われた「“SOHSEKI”トークス」において、20世紀の天才ピアニスト、グレン・グールドが「草枕」の大の愛読者だったことが話題になった。グールドが漱石ファンであることはつとに知られていたが、彼の死の枕辺には「聖書」と「草枕」の二つが置かれていたという。

彼がなぜ「草枕」に魅かれたのか理解しようと、「『草枕』変奏曲―夏目漱石とグレン・グールド」(横田庄一郎著)などを読んでみたことがあるが、結局、「なぜ?」という疑問が解けないまま読み終えた。僕らが魅かれてやまない「草枕」の世界と、グールドがイメージしていた「草枕」の世界は全然違っていたのかもしれないし、意外と似ていたのかもしれない。今となっては永遠の謎である。

そのグールドは、ロック・ミュージックにもビートルズにも興味を示さなかったそうだが、彼が愛した数少ない歌手の一人が英国のポップス歌手であり女優でもあるペトゥラ・クラークだそうだ。ちょうど僕の大学時代に「ダウンタウン」が全世界でヒットし、スターダムに駆け上った。当時は英国の女性ポップス歌手も多士済々だった。中でもよく聴いていたのが、ペトゥラ・クラーク、ダスティ・スプリングフィールド、マリアンヌ・フェイスフルらだった。グールドがペトゥラ・クラークを好きになったのは少女趣味的な、今日の「アイドルおたく」みたいなものだったらしく、奇才ともよばれたグールドが可愛らしく思えてきた。

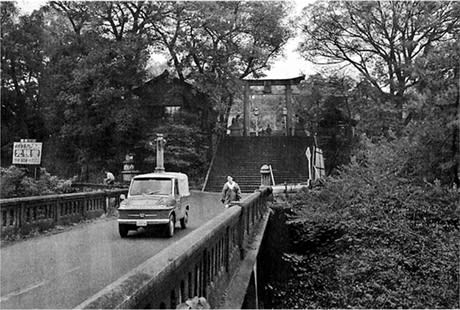

「草枕」の舞台 那古井の里(小天温泉)へ続く道

レナード・バーンスタイン指揮「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」ピアノ:グレン・グールド

エド・サリバンショー(1965)でペトゥラ・クラークが歌う「ダウンタウン」

彼がなぜ「草枕」に魅かれたのか理解しようと、「『草枕』変奏曲―夏目漱石とグレン・グールド」(横田庄一郎著)などを読んでみたことがあるが、結局、「なぜ?」という疑問が解けないまま読み終えた。僕らが魅かれてやまない「草枕」の世界と、グールドがイメージしていた「草枕」の世界は全然違っていたのかもしれないし、意外と似ていたのかもしれない。今となっては永遠の謎である。

そのグールドは、ロック・ミュージックにもビートルズにも興味を示さなかったそうだが、彼が愛した数少ない歌手の一人が英国のポップス歌手であり女優でもあるペトゥラ・クラークだそうだ。ちょうど僕の大学時代に「ダウンタウン」が全世界でヒットし、スターダムに駆け上った。当時は英国の女性ポップス歌手も多士済々だった。中でもよく聴いていたのが、ペトゥラ・クラーク、ダスティ・スプリングフィールド、マリアンヌ・フェイスフルらだった。グールドがペトゥラ・クラークを好きになったのは少女趣味的な、今日の「アイドルおたく」みたいなものだったらしく、奇才ともよばれたグールドが可愛らしく思えてきた。

「草枕」の舞台 那古井の里(小天温泉)へ続く道

レナード・バーンスタイン指揮「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」ピアノ:グレン・グールド

エド・サリバンショー(1965)でペトゥラ・クラークが歌う「ダウンタウン」

二本木地区にお住まいの方がいつもこぼされることは、住所を聞かれて「二本木」と答えると、判で押したように「あゝ遊郭の」という反応が返ってくることだそうである。まるで遊郭しかなかったかのような世間の不認識がとても不本意だというのだ。

二本木に遊郭が存在したのは明治10年の西南戦争後から昭和33年までのわずか80年間に過ぎない。奈良時代(西暦700年代)には既に二本木に役所が置かれていたことを示す遺跡も発掘されている。平安時代に入ると肥後国府が置かれ、800年の間、肥後の中枢をなす官庁街であり続けた。また、平安時代なかば(934年)には京都の祇園社の分霊を勧請して祇園宮(現北岡神社)が湯の原(現二本木5丁目)に創建された。 江戸時代中期には、熊本藩第6代藩主・細川重賢により医学校再春館(熊本大学医学部の前身)が宮寺(現二本木3丁目)に設立されるなど常に文化文明の都であった。明治5年6月から明治9年2月までの4年弱は古町村(現二本木3丁目)に県庁が置かれ、白川河畔であったことから県名も「白川県」と称していた。このように歴史豊かな町であるにもかかわらず、「二本木遊郭」だけで町のイメージを語られることにがまんがならないということなのだろう。

北岡神社・祇園祭神幸行列(南巡行ルート)の御旅所(古町公園:白川県庁跡)

二本木に遊郭が存在したのは明治10年の西南戦争後から昭和33年までのわずか80年間に過ぎない。奈良時代(西暦700年代)には既に二本木に役所が置かれていたことを示す遺跡も発掘されている。平安時代に入ると肥後国府が置かれ、800年の間、肥後の中枢をなす官庁街であり続けた。また、平安時代なかば(934年)には京都の祇園社の分霊を勧請して祇園宮(現北岡神社)が湯の原(現二本木5丁目)に創建された。 江戸時代中期には、熊本藩第6代藩主・細川重賢により医学校再春館(熊本大学医学部の前身)が宮寺(現二本木3丁目)に設立されるなど常に文化文明の都であった。明治5年6月から明治9年2月までの4年弱は古町村(現二本木3丁目)に県庁が置かれ、白川河畔であったことから県名も「白川県」と称していた。このように歴史豊かな町であるにもかかわらず、「二本木遊郭」だけで町のイメージを語られることにがまんがならないということなのだろう。

北岡神社・祇園祭神幸行列(南巡行ルート)の御旅所(古町公園:白川県庁跡)

さらに檜垣は岩戸観音近くのこの地に庵を結んだと伝えられる「山下庵」跡(熊本市西区松尾町平山)

さらに檜垣は岩戸観音近くのこの地に庵を結んだと伝えられる「山下庵」跡(熊本市西区松尾町平山)

熊本地震で擁壁が崩れ、通行止めとなっていた磐根橋―新堀橋間の県道が復旧工事を終え、約2年ぶりに開通した。三の丸方面を通って行き来するドライバーは長い間不便をかこっておられたと思う。

昭和37年まで新堀に加藤神社が鎮座していたので、国道3号線(現県道303号)を市役所方面から磐根橋を渡った車は、加藤神社の石段の前で直角に曲がらなければならなかった。加藤神社が再び城内に遷座して国道3号線が直線化されてから56年経つが、復旧工事が終わった道路を眺めていると、かつてドライバー泣かせのクランクが連続する国道が懐かしく思い出された。

復旧工事が終わってやっと開通した磐根橋―新堀橋 間の県道

クランク状に国道が走っていた大正7年頃の地図(赤矢印が今回復旧なった部分)

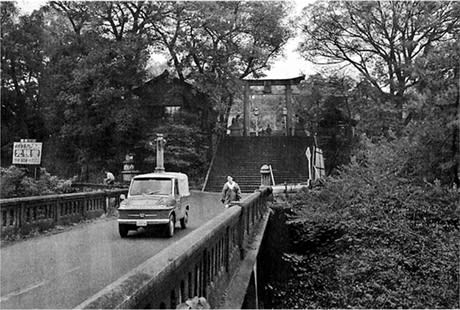

加藤神社の石段前で国道3号線が直角に曲がっていた昭和36年頃

昭和37年まで新堀に加藤神社が鎮座していたので、国道3号線(現県道303号)を市役所方面から磐根橋を渡った車は、加藤神社の石段の前で直角に曲がらなければならなかった。加藤神社が再び城内に遷座して国道3号線が直線化されてから56年経つが、復旧工事が終わった道路を眺めていると、かつてドライバー泣かせのクランクが連続する国道が懐かしく思い出された。

復旧工事が終わってやっと開通した磐根橋―新堀橋 間の県道

クランク状に国道が走っていた大正7年頃の地図(赤矢印が今回復旧なった部分)

加藤神社の石段前で国道3号線が直角に曲がっていた昭和36年頃

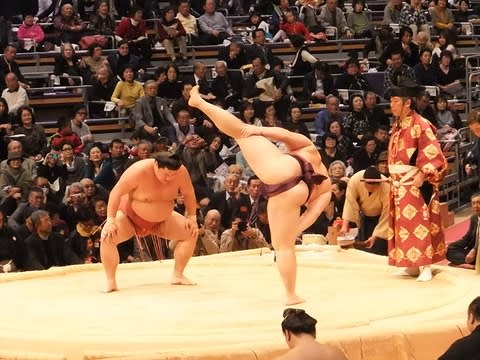

40年前の出来事をいまだに根に持つ僕は日本相撲協会を全く信用していない。いつかまた問題を起こすだろうと思ってはいたが、今回の舞鶴市の春巡業での一件は、これまたお粗末極まりない。巡業の責任者でもある尾車親方は記者会見で「人命と伝統は別次元の問題」などと言ったらしいが、わかっているなら普段からそう教育しろよ!と言いたい。

40年前の出来事をいまだに根に持つ僕は日本相撲協会を全く信用していない。いつかまた問題を起こすだろうと思ってはいたが、今回の舞鶴市の春巡業での一件は、これまたお粗末極まりない。巡業の責任者でもある尾車親方は記者会見で「人命と伝統は別次元の問題」などと言ったらしいが、わかっているなら普段からそう教育しろよ!と言いたい。何かといえば永年の伝統というけれど、具体的にどんな伝統なのか、おそらく幹部連中も説明できないにちがいない。説明できるくらいなら「女人禁制」なんて陳腐な伝統はとっくに廃止しているはずだ。戦後、GHQの顔色をうかがって、いつの間にか土俵に祀る神様をコッソリ入れ替えたくらいだから、「女人禁制」を廃止するなんてわけないと思うのだが…

今朝、江戸東京下町文化研究会さんのサイト「今日のカレンダー」を見ましたら、「4月4日明治9年1876年 東京における能楽御覧の始め。馬場先門内の岩倉具視邸で、天皇が能を観覧する。」と書かれていました。

これが実は明治維新で大名という後ろ盾を失い、廃れかけた能楽の再興の始まりになったようです。この数年前、使節団を率いて欧米を視察した岩倉はオペラを見せられたそうです。そして逆に外国の高官が来日した時に見せるべき国劇として「能楽」を想定したそうです。そして「能楽」の価値を高めるために「天覧能」を行なうことを計画し、まず自らの邸に能舞台を設えてやったのが明治9年の今日だったというわけです。142年前の出来事です。「天覧能」の効果は絶大で、その後、明治11年には、英照皇太后(明治天皇の嫡母)の青山大宮御所に能舞台が建設されたり、支援する華族たちの邸に能舞台が作られて天皇行幸時には必ず演能が行われたりしたそうです。こうして能楽は「日本の国劇」としての地位を確立していったんですね。

ちなみに、明治9年4月4日の岩倉邸での能番組は「小鍛冶」「橋弁慶」「土蜘蛛」「熊坂」などだったそうです。

2014.8.2 水前寺成趣園能楽殿 出水神社薪能 金春流「土蜘(つちぐも)」

これが実は明治維新で大名という後ろ盾を失い、廃れかけた能楽の再興の始まりになったようです。この数年前、使節団を率いて欧米を視察した岩倉はオペラを見せられたそうです。そして逆に外国の高官が来日した時に見せるべき国劇として「能楽」を想定したそうです。そして「能楽」の価値を高めるために「天覧能」を行なうことを計画し、まず自らの邸に能舞台を設えてやったのが明治9年の今日だったというわけです。142年前の出来事です。「天覧能」の効果は絶大で、その後、明治11年には、英照皇太后(明治天皇の嫡母)の青山大宮御所に能舞台が建設されたり、支援する華族たちの邸に能舞台が作られて天皇行幸時には必ず演能が行われたりしたそうです。こうして能楽は「日本の国劇」としての地位を確立していったんですね。

ちなみに、明治9年4月4日の岩倉邸での能番組は「小鍛冶」「橋弁慶」「土蜘蛛」「熊坂」などだったそうです。

2014.8.2 水前寺成趣園能楽殿 出水神社薪能 金春流「土蜘(つちぐも)」

かつて花童の舞台ではおなじみの演目だった藤本流の曲たち。すっかり縁遠くなった感じがして寂しい。あの頃は熊本で藤本流の師範をやっておられる藤本喜代則さんが、中村花誠さんのところへ鳴物を学びに来られていたので喜代則さんの唄と三味線がいつでも聞けた。あの頃が懐かしい。

かつて花童の舞台ではおなじみの演目だった藤本流の曲たち。すっかり縁遠くなった感じがして寂しい。あの頃は熊本で藤本流の師範をやっておられる藤本喜代則さんが、中村花誠さんのところへ鳴物を学びに来られていたので喜代則さんの唄と三味線がいつでも聞けた。あの頃が懐かしい。藤本流は初代藤本ひで丈さんが創始した端唄・民謡三味線の流派で、粋で洒脱な音色が特長だ。下の4曲のうち、最初の「藤寿三番叟」は藤本流の祝儀曲で二代目藤本ひで丈さんの作と聞くが、後の3曲はいずれも初代藤本ひで丈さんの作。

※本来の表記は

2011.4.15 熊本城・本丸御殿 春の宴(藤本喜代則社中/中村花誠社中)

2011.4.30 熊本城・本丸御殿 春の宴(藤本喜代則社中/中村花誠社中)

2011.11.25 熊本城・本丸御殿 秋夜の宴(藤本喜代則社中/中村花誠と花と誠の会)

2012.5.12 熊本城・本丸御殿 春の宴(藤本喜代則社中/中村花誠と花と誠の会)

2011.4.30 熊本城・本丸御殿 春の宴(藤本喜代則社中/中村花誠社中)

2011.11.25 熊本城・本丸御殿 秋夜の宴(藤本喜代則社中/中村花誠と花と誠の会)

2012.5.12 熊本城・本丸御殿 春の宴(藤本喜代則社中/中村花誠と花と誠の会)

昨日3月31日は菅原道真公の命日にあたり、防府天満宮ではご祭神である菅公の霊を慰め、公の遺徳をしのぶ御正祭が行われた。

一方、わが京町2丁目の、かつて裏京町と呼ばれた一角に鎮座する「草分天神」は、2年前の熊本地震で石の鳥居が倒壊した。その後、撤去されたが、未だ再建の見通しは立っていないようだ。

「草分天神」の由来は、加藤清正公の熊本城築城時、築城の木材を京町台からも切り出すため、山の中に草を分け入って行くと、小さな祠があって天神様が祀られていたという。それを大事に持ち帰り、その後、現在の場所に祠を建てて「草分天神」と名付け、祀ったと伝えられている。

木製のコンパクトな鳥居でも建てられないものかと思いながら、いつもこの天神の前を歩いて通る。

倒壊する前の石鳥居

一方、わが京町2丁目の、かつて裏京町と呼ばれた一角に鎮座する「草分天神」は、2年前の熊本地震で石の鳥居が倒壊した。その後、撤去されたが、未だ再建の見通しは立っていないようだ。

「草分天神」の由来は、加藤清正公の熊本城築城時、築城の木材を京町台からも切り出すため、山の中に草を分け入って行くと、小さな祠があって天神様が祀られていたという。それを大事に持ち帰り、その後、現在の場所に祠を建てて「草分天神」と名付け、祀ったと伝えられている。

木製のコンパクトな鳥居でも建てられないものかと思いながら、いつもこの天神の前を歩いて通る。

倒壊する前の石鳥居