「岩手県立花きセンター」のカッシア・フルティコサ(四葉センナ)

2007年12月21日

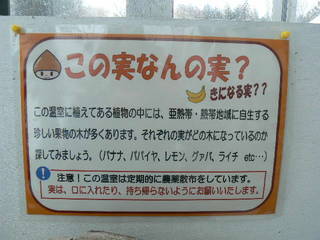

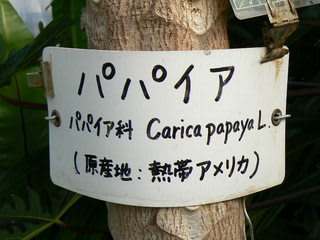

2007年12月21日(金)、金ケ崎町六原にある「岩手県花きセンター」

の「花の館」温室の「熱帯温室」に植えられている「カッシア・フル

ティコサ(四葉センナ)」という木が、黄色い5弁花を咲かせていまし

た。

名札には「カッシア フルティコサ cassia fruticosa Mill.和名:ヨ

ツバセンナ(四葉センナ)、マメ科カワラケツメイ属、分布:熱帯アメ

リカ、花は淡黄色、小葉は2対」と書かれていました。

カッシア・フルティコサ(四葉センナ)

マメ科 カワラケツメイ属 Cassia fruticosa

メキシコの南部から中央アメリカ、南アメリカ、西インド諸島に

分布する常緑低木で、潅木状に不規則に広がり、高さは5mほどに

なる。葉は羽状複葉で、小葉が4個ある。茎の先や葉腋から花序を

下垂させ、黄色い花を咲かせる。豆の莢(さや)は下剤に、花は風

邪や糖尿病の民間薬に用いられるという。和名は「四葉センナ」

カッシア属(Cassia)は、アメリカ、アフリカ、オーストラリア

などに約450種が分布し、日本にも1種ある。高木、低木、草本。

葉は羽状複葉。花は黄、淡紅色などで総状花序。花弁は5枚。さや

(莢)は円筒状、または扁平。

2007年12月21日

2007年12月21日(金)、金ケ崎町六原にある「岩手県花きセンター」

の「花の館」温室の「熱帯温室」に植えられている「カッシア・フル

ティコサ(四葉センナ)」という木が、黄色い5弁花を咲かせていまし

た。

名札には「カッシア フルティコサ cassia fruticosa Mill.和名:ヨ

ツバセンナ(四葉センナ)、マメ科カワラケツメイ属、分布:熱帯アメ

リカ、花は淡黄色、小葉は2対」と書かれていました。

カッシア・フルティコサ(四葉センナ)

マメ科 カワラケツメイ属 Cassia fruticosa

メキシコの南部から中央アメリカ、南アメリカ、西インド諸島に

分布する常緑低木で、潅木状に不規則に広がり、高さは5mほどに

なる。葉は羽状複葉で、小葉が4個ある。茎の先や葉腋から花序を

下垂させ、黄色い花を咲かせる。豆の莢(さや)は下剤に、花は風

邪や糖尿病の民間薬に用いられるという。和名は「四葉センナ」

カッシア属(Cassia)は、アメリカ、アフリカ、オーストラリア

などに約450種が分布し、日本にも1種ある。高木、低木、草本。

葉は羽状複葉。花は黄、淡紅色などで総状花序。花弁は5枚。さや

(莢)は円筒状、または扁平。