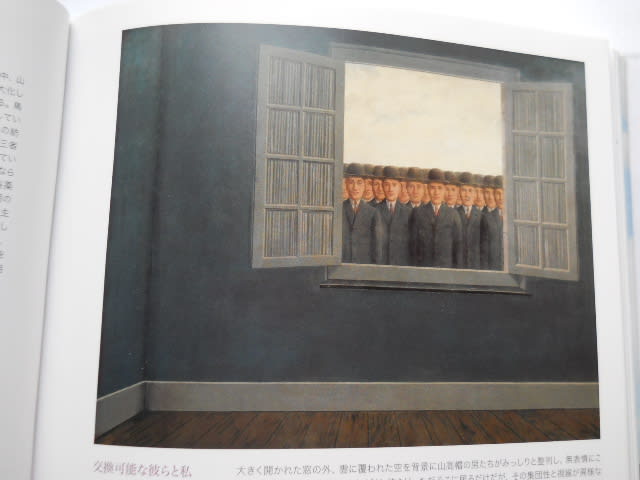

『葡萄摘みの月』屋外から室内を覗くというより見ている同列の男たち。一人の男の分解と見ていいのだろうか。同じ顔、同じ着衣、同じ背丈である。並んだ複製・・・。

室内は暗く、屋外はどんよりした雲に覆われている。日中と思われるが、朝昼夕の判別は難しい。少なくとも外から室内へ光が差し込んでいるという明確さはない。外の方が明るいらしいという差異であり、微かな光は左上からであることが両開きの窓の陰影で察せられる。

『葡萄摘みの月』である、月はまだ明るいうち(夕刻)に昇ってきているのだろうか。

葡萄摘み…9月から10月の季節であれば、秋の月ということになる。空気中の水蒸気が少ない秋は大気がぼやけないので、どの季節にもまして美しい月を望むことが出来る。

どこの誰にも万人に、平等に見ることのできる月。

月は一年中同じ方向の顔を見せるが、《この月の月》と詠われるほどに葡萄摘み(秋)の月は美しい。

毅然とした男たちの整列は、自然への讃歌だろうか。並べて等しいこと(平等)への憧憬だろうか。

そうあるべき室内に人影はない。

屋外の男たちは葡萄摘みの月を拝し、空虚な部屋(社会)へ沈黙の抗議をしているのだろうか。

答えは見つからない。しかし、この作品に描ききれなかった上空に『葡萄摘みの月=美しい月』が在ることだけは確かなようである。

(写真は『マグリット』㈱東京美術刊より)

室内は暗く、屋外はどんよりした雲に覆われている。日中と思われるが、朝昼夕の判別は難しい。少なくとも外から室内へ光が差し込んでいるという明確さはない。外の方が明るいらしいという差異であり、微かな光は左上からであることが両開きの窓の陰影で察せられる。

『葡萄摘みの月』である、月はまだ明るいうち(夕刻)に昇ってきているのだろうか。

葡萄摘み…9月から10月の季節であれば、秋の月ということになる。空気中の水蒸気が少ない秋は大気がぼやけないので、どの季節にもまして美しい月を望むことが出来る。

どこの誰にも万人に、平等に見ることのできる月。

月は一年中同じ方向の顔を見せるが、《この月の月》と詠われるほどに葡萄摘み(秋)の月は美しい。

毅然とした男たちの整列は、自然への讃歌だろうか。並べて等しいこと(平等)への憧憬だろうか。

そうあるべき室内に人影はない。

屋外の男たちは葡萄摘みの月を拝し、空虚な部屋(社会)へ沈黙の抗議をしているのだろうか。

答えは見つからない。しかし、この作品に描ききれなかった上空に『葡萄摘みの月=美しい月』が在ることだけは確かなようである。

(写真は『マグリット』㈱東京美術刊より)