西ハゼ町にありました。ハゼとは櫨を片仮名にしたそうな。

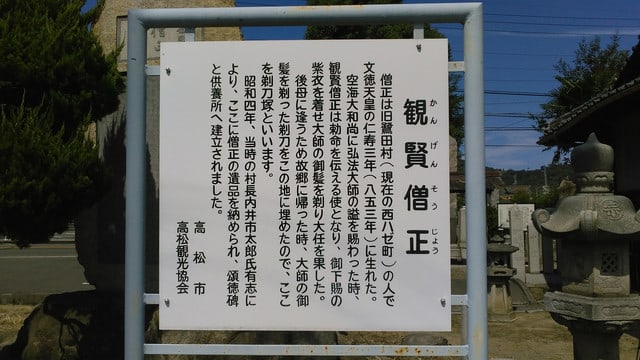

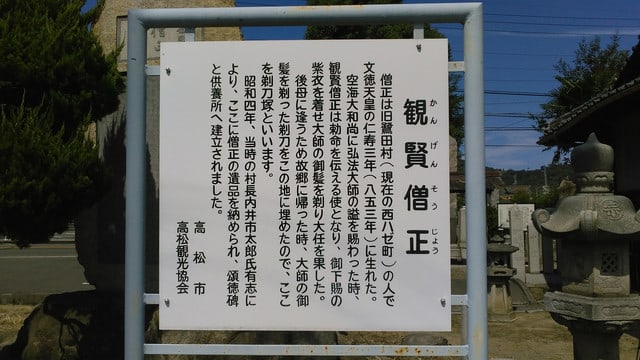

観賢僧正とは、案内板にあるように、ここらあたりの生まれだそうだ。お大師さんが、弘法大師と呼ばれているのはこの方の功績だともいわれるが、なんとお大師の髪の毛を切ったという事がポイント(後述)。切った剃刀をお母さんに会う時に持ってきていて、ここに埋めたらしいのだ。なぜ埋めた?

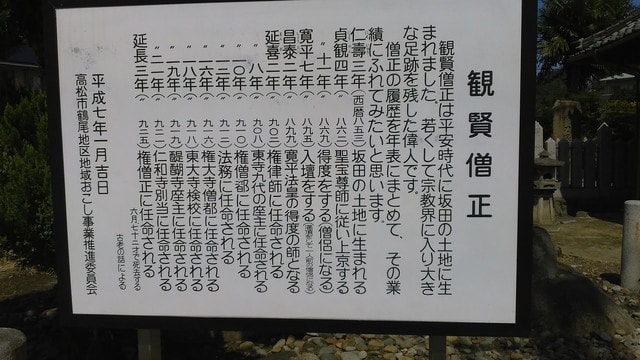

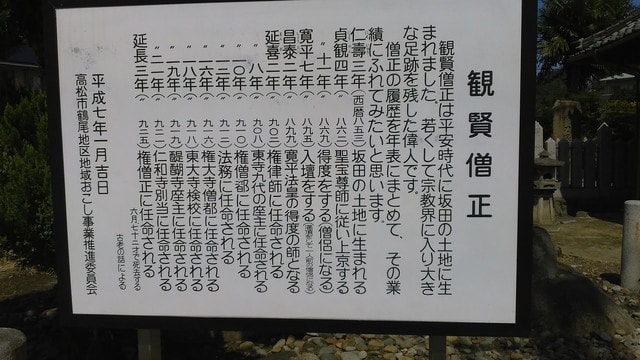

観賢の年表。すごいエリートではないか。「古老の話による」とあって、素晴らしい記憶っぷりの古老の方である。ウィキペディアよりよほど詳しい。確かに、文字の訓練すりゃ記憶力があがるというのが我々の幻想であるのは最近明らかになりつつある(イメージ)

噂には聞いておったが、お大師様はまだ高野山の奥之院で修行を続けているらしいのだ。キリストは死んで復活しているが、お大師様はそもそも死んでいない。是非、第二次世界大戦の時なにを思って高野山に籠もっておられたのか訊いてみたい。そして、今こそ、世界の難民達を救うため出発すべきではないか。今は飛行機に乗っていけば世界中にお大師様のつくった池が出来る。弥勒菩薩の通訳をするのはあと五十六億年後だ。時間がたっぷりある。その前に人類が滅びる危険性があるから、お大師様の出番はこれからもかなりあるであろう。

「高野山 結ぶ庵に袖朽ちて 苔の下にぞ 有明の月」

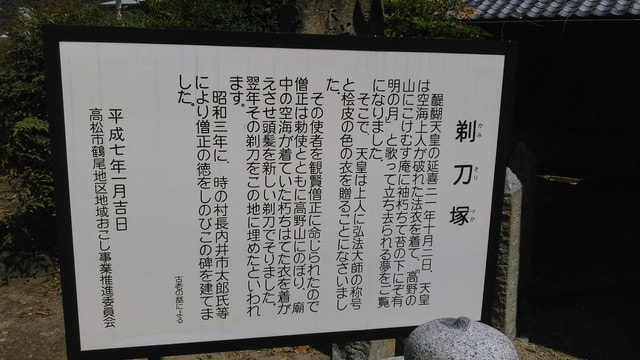

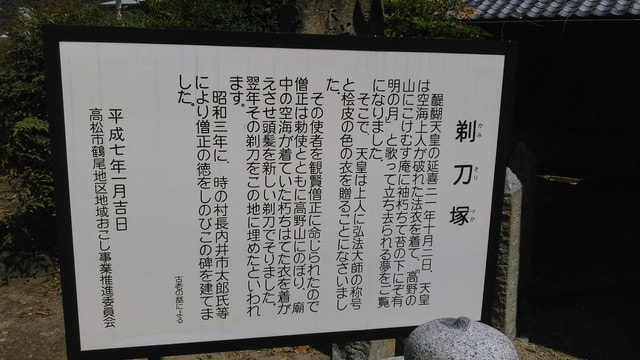

それはともかく、醍醐天皇の枕元に現れたお大師様であって、ようするに、ちょっと服とかむさくなったのでなんとかせいと。狸やなんとか明神などが夢に出まくる日本です。お大師様が出るのは当然でありますが、まだ服が朽ちるまで我慢しているところがさすがです。しかし狙うところが天皇の夢というところが狸とは違います。醍醐天皇は有名な勅撰集をつくらせたお方。人選最高。このおかげで、醍醐天皇、かなり飛んで後醍醐天皇とお大師様の圧倒的な影響下に置かれ、この前、NHKの井上あさひさんがやってる歴史ミステリーみたいな番組でも語られていましたが、――南北朝の騒乱はひとえに後醍醐天皇がお大師様に心を奪われていたため。お大師様にとっては、天皇の血筋問題を面倒なことにしてしまうくらい朝飯前な訳であります。そりゃそうです。もうすでに日本は神道ではなく仏教国であります。

それはともかく、そのとき醍醐天皇の命令でお大師様に「弘法大師」の名が与えられ、更には、観賢が服を持たされて高野山に使わされたのであります。しかし、上の歌では髪の毛が伸びているとは言っていないので、なぜ観賢が剃刀などを持っていたのか分かりません。まさか、ね……。死んでいる方を殺せはしませんわ。彼は無事に剃刀を持ったまま実家に帰省。庭に剃刀を埋めました。怪しすぎる。(わたくしは、観賢の涙ながらの呼びかけにお大師様が霧の中からにょいっとでてくる、仙人話のような『今昔』や『平家』のエピソードは一切信用しないのだ。)

それからだいぶだって、昭和三年に上の「剃刀塚」を当時の村長が建てたそうな。なぜ昭和三年なんだろう――。もしかしたらまた即位記念的な気運だったのかもしれないけれども……

本堂には、「観賢山久米寺」とあります。

お寺の中庭みたいな場所に人影が――たぶん、観賢僧正ではないでしょうか。たぶん彼も生きているのでしょう。お大師様が生きている限り髪の毛が……

地蔵の台座は大正十五年のものらしい

改めて見てみると、梵鐘の形とデザインというのは異様なものだ……

本堂の右手には「剃刀塚延命地蔵尊」あり。単語の並びに諸行無常の響きあり。

「かの摩訶迦葉の鶏足の洞に籠つて、翅頭の春の風を期し給ふらんも、かくやとぞ思えける。御入定は、承和二年三月二十一日、寅の一点のことなれば、過ぎにし方は三百余歳、行く末もなほ五十六億七千万歳の後、慈尊の出世、三会の暁を待たせ給ふらんこそ久しけれ。」(平家物語・高野巻)

昔の不幸な人たちも、地蔵の顔に時間を越えた春の風を見ていたのかも知れません。

観賢僧正とは、案内板にあるように、ここらあたりの生まれだそうだ。お大師さんが、弘法大師と呼ばれているのはこの方の功績だともいわれるが、なんとお大師の髪の毛を切ったという事がポイント(後述)。切った剃刀をお母さんに会う時に持ってきていて、ここに埋めたらしいのだ。なぜ埋めた?

観賢の年表。すごいエリートではないか。「古老の話による」とあって、素晴らしい記憶っぷりの古老の方である。ウィキペディアよりよほど詳しい。確かに、文字の訓練すりゃ記憶力があがるというのが我々の幻想であるのは最近明らかになりつつある(イメージ)

噂には聞いておったが、お大師様はまだ高野山の奥之院で修行を続けているらしいのだ。キリストは死んで復活しているが、お大師様はそもそも死んでいない。是非、第二次世界大戦の時なにを思って高野山に籠もっておられたのか訊いてみたい。そして、今こそ、世界の難民達を救うため出発すべきではないか。今は飛行機に乗っていけば世界中にお大師様のつくった池が出来る。弥勒菩薩の通訳をするのはあと五十六億年後だ。時間がたっぷりある。その前に人類が滅びる危険性があるから、お大師様の出番はこれからもかなりあるであろう。

「高野山 結ぶ庵に袖朽ちて 苔の下にぞ 有明の月」

それはともかく、醍醐天皇の枕元に現れたお大師様であって、ようするに、ちょっと服とかむさくなったのでなんとかせいと。狸やなんとか明神などが夢に出まくる日本です。お大師様が出るのは当然でありますが、まだ服が朽ちるまで我慢しているところがさすがです。しかし狙うところが天皇の夢というところが狸とは違います。醍醐天皇は有名な勅撰集をつくらせたお方。人選最高。このおかげで、醍醐天皇、かなり飛んで後醍醐天皇とお大師様の圧倒的な影響下に置かれ、この前、NHKの井上あさひさんがやってる歴史ミステリーみたいな番組でも語られていましたが、――南北朝の騒乱はひとえに後醍醐天皇がお大師様に心を奪われていたため。お大師様にとっては、天皇の血筋問題を面倒なことにしてしまうくらい朝飯前な訳であります。

それはともかく、そのとき醍醐天皇の命令でお大師様に「弘法大師」の名が与えられ、更には、観賢が服を持たされて高野山に使わされたのであります。しかし、上の歌では髪の毛が伸びているとは言っていないので、なぜ観賢が剃刀などを持っていたのか分かりません。まさか、ね……。

それからだいぶだって、昭和三年に上の「剃刀塚」を当時の村長が建てたそうな。なぜ昭和三年なんだろう――。もしかしたらまた即位記念的な気運だったのかもしれないけれども……

本堂には、「観賢山久米寺」とあります。

お寺の中庭みたいな場所に人影が――たぶん、観賢僧正ではないでしょうか。たぶん彼も生きているのでしょう。お大師様が生きている限り髪の毛が……

地蔵の台座は大正十五年のものらしい

改めて見てみると、梵鐘の形とデザインというのは異様なものだ……

本堂の右手には「剃刀塚延命地蔵尊」あり。単語の並びに諸行無常の響きあり。

「かの摩訶迦葉の鶏足の洞に籠つて、翅頭の春の風を期し給ふらんも、かくやとぞ思えける。御入定は、承和二年三月二十一日、寅の一点のことなれば、過ぎにし方は三百余歳、行く末もなほ五十六億七千万歳の後、慈尊の出世、三会の暁を待たせ給ふらんこそ久しけれ。」(平家物語・高野巻)

昔の不幸な人たちも、地蔵の顔に時間を越えた春の風を見ていたのかも知れません。