鶴尾神社にやってきました。裏の山が有名な古墳群。鶴尾神社4号墳というのが背後にある。この古墳は香川県最古のもので、前方後円墳、しゃもじ型の古い型で積石塚というとっても興味深いものなのであった。円墳の部分が戦後の採石によって半分欠けており、これから埋め直すとか何とか話が出ているはずである。どうやら畿内にある豪族や天皇の前方後円墳より古い形であるらしく、ここらに大和朝廷より前に別の文化をもつ結構な勢力がいたのかもしれないという想像をかき立てる。ちなみに積石塚は、ここと長野県・山梨県に多く存在するのである。みんな考えることであろうが、四国、紀伊半島、長野、山梨といったこのあたりの歴史は大和朝廷との関係で相当怪しい。そういえば、そもそも大和朝廷が四国にあったとかいう説もあったな…。木曽踊りの起源は香川にありという説を聞いたことがあるが、わたくしの履歴にあわせたようなこれらの符号――たぶん、何の意味もない。

大きい神社である。背後の山塊もあわせて神社に見える……。古代のお偉方がここにお墓をつくった理由は分からんが、ピラミッドみたく偉そうに見えるというのはあるかも。これは、この山の周辺をいろいろと徘徊してみるとわかる。神社も、同じように、山の斜面に建てるとすごくいい感じになるのだ。拝殿と本殿の高低差ってどうして出来たのかと疑問だったのであるが、山の斜面につくったものの崇高さが出したくてやってるのではないか。本殿自体も山の形をしていることが多いと思う(単なるイメージ)

門の左手から「く」の字に登ってゆく道があって、折り返しからが参道なのだが、「く」ぜんたいに立ち並ぶ燈籠の数に圧倒される。形が揃った新しいものばかりだが、いままで見たなかで一番すごい。

拝殿のある地点まで登ってみると、天下を取った気分になる。いまは家ばっかりだが、ちょっとまあ脳内に浮かぶ、田んぼがズラーっと条理制の名残かなんだかしらないがそういうものが見える風景は――何とも言いがたいものがある。じっさい、このあたりは、条里制区画が相当残っていると聞いたことがある。そういえば、木曽は、条里制云々以前に土地がない。山城は沢山あったが、城から天下を睥睨すると目の前に山が迫っている。

そういうときには、むりやり舒明天皇になったつもりで

大和には 郡山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立つ立つ 海原は 鷗立つ立つ うまし国そ 蜻蛉島 大和の国は

と思えばよいのである。もっともこの場合、「郡山あれど」の圧力が強すぎて、以下の部分がまさに夢見になってしまうであろうが――。天香具山にしてもここの山にしても、山ではない。国見のための高台である。

新しい大きい燈籠

拝殿と本殿をのぞむ

拝殿

本殿の屋根

本殿を支えるのは、古墳群をも支える強力な岩石。実際、岩というのは見てみると恐ろしい迫力があるものだ。恐怖を感じる。したがって――この神社も性狷介という感じがしてならない。

拝殿を取り囲む玉垣は昭和八年と記されていた。

石のベンチは大正15年製。

歩む順番が違う気もするが、注連石から門に向かって降りてゆく。体調悪い時にここに来たら絶対転ぶ自信あり。注連石はなんと大正二年に定年退職紀念としてある夫婦から寄進されたものであった。

門の傍らに、平成一八年の「創紀一二〇〇年記念」。すごいな……

下まで降りた。

昭和三年。「御大典記念」

右手には神馬あり。

明治二八年の注連石が黄昏にそびえ立つ。

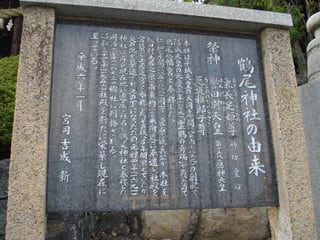

「本社は平城天皇の大同年間(八〇六-八〇九)の創祀で、陽成天皇の元慶三年(八七九)「霊鶴の奇瑞」があったので鶴尾八幡宮と奉称した。」

……「霊鶴の奇瑞」とは何があったんだろう?ここの山が鶴が羽を広げた形に似ている説もある。確かに、ある地点から見ると、そんな優しい形に見えたりすることもある。

「仁和年間(八八五-八八八)国守 菅原道真公が、本社を坂田村土居之原(南東約200米附近)に奉遷し、社殿を営築し土居之宮と奉称した。」

……『神社誌』にかいてあったのだが、この辺はもともと坂田さんというひとが仕切っていて、その氏神だったのではないかという話だ。坂田さんの祖先が応神天皇だということで、祭神に入っている。しかし、道真公がなぜか移動しおって、名前まで変えおった。さすが学問の神様、土着の氏神などものともしません。

「その後八〇〇年間栄えていたが、奥の池が築造され、池の下になったため、元禄四年(一六九一)神社は再び現在地に遷座し社名も鶴尾神社と奉称した。明治六年(一八七三)郷社に列格される。」

……『神社誌』によると、明治二八年(さっきの注連石の頃である)に造営される前に、「社殿大破に及」んだことがあったそうな。郷社だったのに滅びかけていたわけである。ちなみに、『神社誌』に載っている昭和一三年?の写真を見ると、いまと全然違う雰囲気で――、樹木に掩われた田舎の神社という感じだ。いまの社殿は昭和三一年に出来たものらしい。まさに、戦後において発達中の神社なのであろう。

――つづく。