湯之盤銘曰、苟日新、日日新、又日新。康誥曰、作新民。詩曰、周雖旧邦、其命維新。是故君子無所不用其極。

殷王朝の湯王は沐浴の盥に「苟日新、日日新、又日新」と刻んでいたそうである。なんだか、うだつの上がらない社長のようだと思ったら、日本でもある有名な社長がどっかに刻んでいたそうだ。企業も国家もどこで破滅がやってくるかわからない大博奕うちのようなもので、ほとんど自らが宗教団体みたいな雰囲気を漂わせることがある。そんな生きるか死ぬかの雰囲気のなかでは、「新」になる、と言っていることが非常に麻薬的なのである。それは実質的に「新」であることより、維持できることへの願望を示しているといってよい。自己改革にみせれば、生か死かの問題はなかったかのように振る舞えるし、その「新」が正常を保つ天命であるということになれば、持続それ自体が善であることになりそうだからである。それは、サスペンス映画のなかの天からの雷をうけるようで、冷静な判断というより、命を受けた興奮状態、「極」端な精神状態である。ところで、その手段であるが、国や企業内部の持続が目的であるかぎり、外に向かって敵を作って殊更動揺することはなく、あくまで「作新民」である。民をブラッシュアップして安寧を作り出すの方が得策である。民が天につながっていることもあるだろうが、その実、組織のボスが破滅の原因として第一に恐れているのは隣の人間であるからだ。

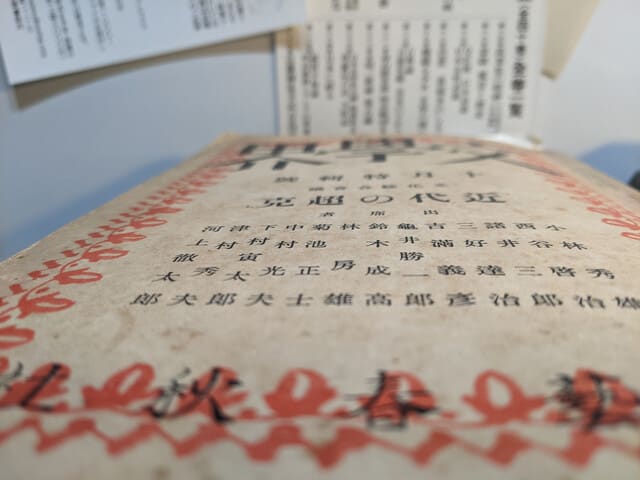

こう想像してみると、「近代の超克」はもちろんのこと、昨今の改革オタクが従業員をいじめることで組織を維持しようとする現象の説明をしているようである。この現象はボスたちの恐怖感から直截的に導かれているものであって容易に変わらないから、啓蒙者たる儒者たちも、それがなるべくまともであるために天の善(「新」)をこれでもかと強調せざるをえない構造である。現代日本だって、ここまで堕落したのは、国家の中枢は頭がいいとか、アメリカの民主主義とかは崇高だ、みたいな天が失われたからでもあろう。冗談ではなくそんなことがある。ここ何十年かの、宗教復権は、こんな天に頼る認識をなんとか別の視点で緩和しようとする気分の表れだ。だから、論議は、いわば認識論に偏っている。――しかし、わたくしは、やはりそこまで宗教改革は起きない気がする。

イボにまで成り下がっては、彼は自身の存在の意義を失ったようにも見えるが、ただひとつだけ器官を体のなかに残しているのである。それは精巣である。精子をつくるために残留しているのだ。

――梅崎春生「チョウチンアンコウについて」

さしあたり、わたくしは、こういう気の紛らわし方の方が我々の能力に即していると思う。いわばモノローグ性に依拠した乗り越え方である。日本人の仲には、近代によって生じた集団性の夢みたいなものがあり、手塚治虫なんかにもある宝塚的祝祭である。もう研究があるんだろうが、宝塚というのは成立論もそうだし、それが与えた影響には広範かつ独特なものがある。こんど、インド民族自決映画「RRR」が宝塚で舞台になるという噂を聞いた。

父の謡を聞いて育ったわたしにはどこかしらその響きが影響を与えている。これも研究があると思うが、長野県は披露宴とかで謡の一つもできないやつはダメみたいな文化があったし、母方の家は能をかなりやってたようである。個人的な感触であるが近代の文学の持つモノローグ性の起源には和歌以外にそういうものの持つ雰囲気が横たわっている。我が国は島国だ。