サンクス行ってamazonで注文した7点の商品の支払いを済ませてから、そぼ降る雨の中、出掛けてきた。

(セブンは13ケタで、サンクスは11ケタなのね/汗

建物入り口にも展示

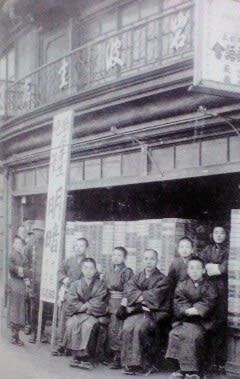

教文館は、松屋や三越のある「銀座通り」に面していて、今回初めて入ったけど、1885年創業ということで、

狭い階段を降りるごとに男女1個ずつのトイレがあったり、階数を示すデザインがレトロでステキ。

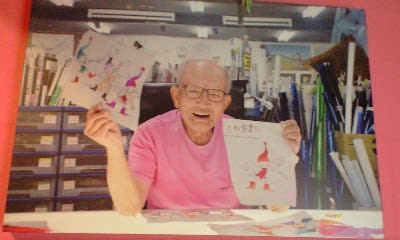

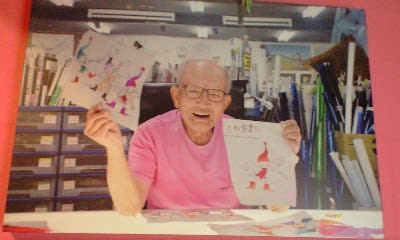

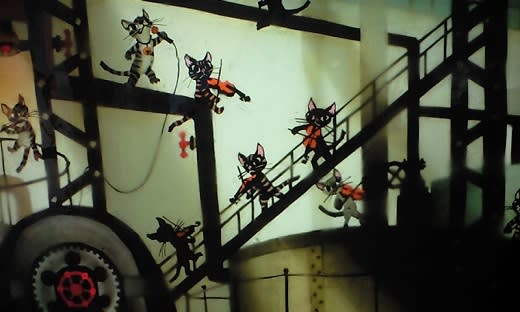

■「藤城清治 卆寿記念90展」@教文館

“弊社で14回目を迎える、藤城清治さんの卆寿記念の影絵展です。

愛と夢と希望に満ちた、祈りの世界・・・ ご来場お待ち申し上げております。”

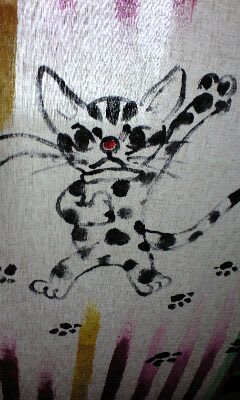

▼影絵展会場@9F「ウエンライトホール」

2014年7月26日(土曜日)~10月15日(水曜日)無休

10時30分~19時30分 無休 入場料 一般1,200円 中学生以下800円

最終日に駆け込み。藤城さんが自ら好きな作品を選んで展示したというのも見どころ。

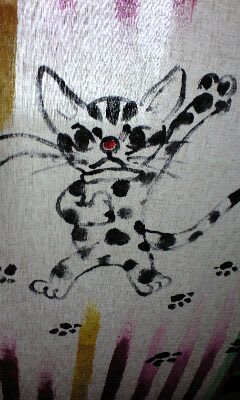

自由に写真 を撮っていいとのことで、全作品もれなく写メったが、ここではエッセンスのみをちょこっとだけ。

を撮っていいとのことで、全作品もれなく写メったが、ここではエッセンスのみをちょこっとだけ。

ぜひ、展覧会、美術館等に行って、間近で光と影の理想郷の世界を堪能して欲しい

[展示内容]

最初に出迎えてくれたのは「ケロヨン」。「懐かしいわねえ~! 」と言うご婦人方も多かった。

」と言うご婦人方も多かった。

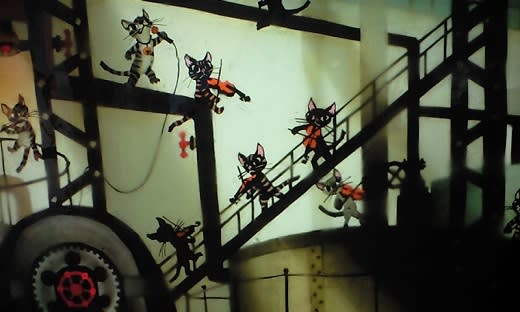

いつも通り、初期の頃のモノクロから始まって(「西遊記」など

「三つのオレンジ」

「日本の神話」

「神宮の森」や壁画のレプリカ

「風の又三郎」

「月夜のでんしんばしら」(この話も大好き!

絵本『マボロシの鳥』(講談社)

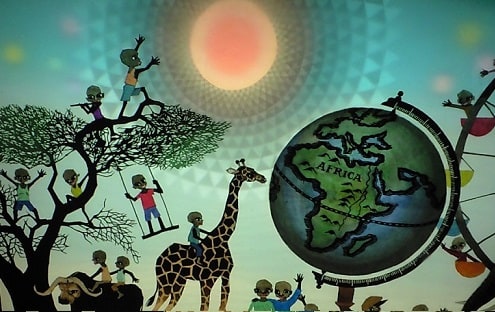

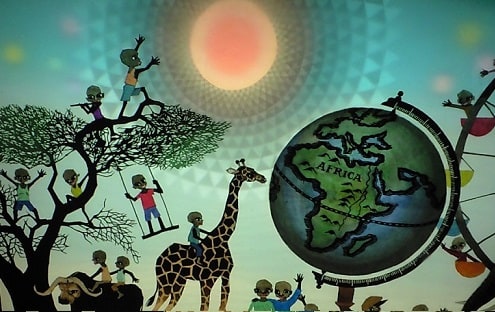

「WE ARE THE WORLD(飢餓問題)」

「聖書の世界」

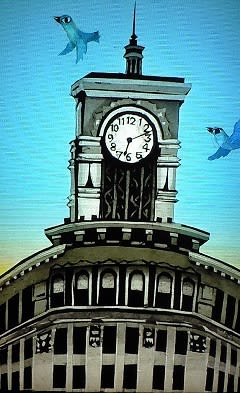

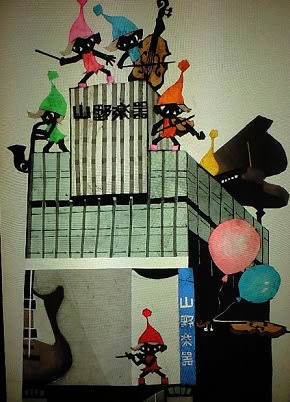

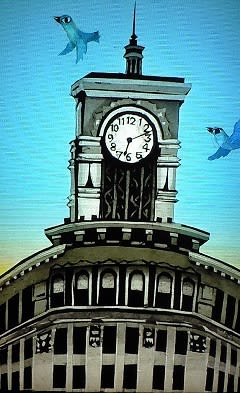

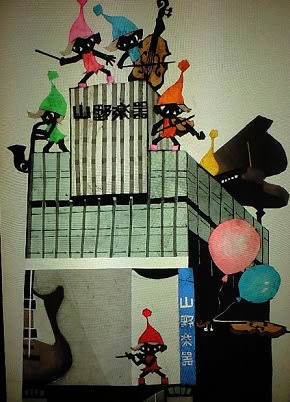

「和光」「山野楽器」などなど藤城さんにゆかりのある銀座周辺の建物

「被災地」

「赤毛のアン」もあった!驚

とにかく所狭しと置かれている作品の数の多さに圧倒された。

1点1点穴が開くほど観ていたいけれども、そうもいかず。お客さんも多かったし。

それぞれの作品に、藤城さん自身のコメントが添えてあって、作品に対する思い、歴史などを語っているのも貴重。

ほんとは大型犬の散歩は2匹ずつ毎日1時間半。4匹連れてお散歩する夢も描いたそうなw

●「ハウス・オブ・クリスマス」教文館

次回の展覧会も楽しみ♪

▼グッズ販売・サイン会会場@4F「エインカレム」

平日 祝日10時から20時 日曜日のみ10時30分から20時 無休

ここでサイン会もやったんだね。

版画、画集、絵本、ポスター、カード、ジグソーパズル、銀座いろはかるた、カレンダーなどなど、

藤城さん関連の商品が半分、もう半分のスペースには、キリスト教関連ってことで、

もうクリスマスのオーナメントや、ヒツジの置物や、カラカラと音が綺麗なモビールなどなど、ステキな雑貨がたくさんあった

そんな中で、私が買ったのは「ココナッツクッキー」

「安心院(あじむ)修道院製菓子」と書かれている。

トラピスト安心院の聖母修道院

トラピスト安心院の聖母修道院

→食べログのリンクはこちら

【ブログ内関連記事】

光と影で希望を描く影絵作家 藤城清治さん@ひるまえ ほっと

光と影で希望を描く影絵作家 藤城清治さん@ひるまえ ほっと

藤城清治 版画展 卒寿記念・画本「風の又三郎」出版記念 光と影のファンタジー

藤城清治 版画展 卒寿記念・画本「風の又三郎」出版記念 光と影のファンタジー

【関連施設】

藤城清治美術館@那須高原

藤城清治美術館@那須高原

行ってみたいなあ!

▼6階「ナルニア国」

児童書大好きなわたしとしては、1フロア全部が児童書ってワクワク

「今年1年間で出版されたものです」て表示がいたるところに貼ってあるってことは、

並べられない、これまでの蔵書がどこかにストックしてあるってことなのか!?

パンフには、“ロングセラーから新刊書まで約15000冊を取り揃えた子どもの本の専門店”とある/驚

ナルニア国憲章

ナルニア国憲章

出久根育作『かえでの葉っぱ』(理論社・刊)の原画展@ナルニアホール

出久根育作『かえでの葉っぱ』(理論社・刊)の原画展@ナルニアホール

出久根育(でくね いく)

出久根育(でくね いく)

【ブログ内関連記事】

・『ワニ』 梨木香歩/著、『ペンキや』 梨木香歩/著

この絵を描いた人だったんだあ!

【関連施設】

東京子ども図書館

東京子ども図書館

かつら文庫

かつら文庫

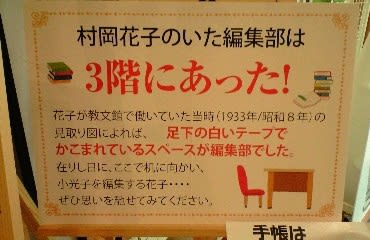

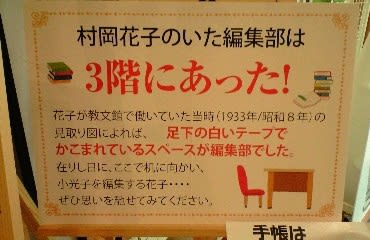

▼3階「キリスト教書」

主に、キリスト教関連の本が並んでいたけれども、入り口に花子の等身大?パネルが置いてあって、

『赤毛のアン』と、前回の朝ドラ『花子とアン』関連のコーナーが設けられていて、著書も多かった。

なぜかというと、村岡さんは、教文館で働いていたことがあったとのこと/驚

「白く囲ったところが、村岡さんの編集机があった場所と言われている場所です」って看板があったけど、

どこなのか分からずじまいだった

原画展『エッサイの木』@ギャラリーステラ」(2014年10月9日(木)~28日(火))

原画展『エッサイの木』@ギャラリーステラ」(2014年10月9日(木)~28日(火))

追。

展覧会を観終わったら、もう2時近くて、お腹ペコペーコ状態だったので、いったん雨の降る外に出て、ランチ。

●やるき茶屋

今日の定食は2種類あったらしく、最初、間違えてトンカツみたいなのが来ちゃったけど、

注文したのは、秋の味覚、「焼きサンマ定食(ミニ刺身付き)。美味しかったあ!

(セブンは13ケタで、サンクスは11ケタなのね/汗

建物入り口にも展示

教文館は、松屋や三越のある「銀座通り」に面していて、今回初めて入ったけど、1885年創業ということで、

狭い階段を降りるごとに男女1個ずつのトイレがあったり、階数を示すデザインがレトロでステキ。

■「藤城清治 卆寿記念90展」@教文館

“弊社で14回目を迎える、藤城清治さんの卆寿記念の影絵展です。

愛と夢と希望に満ちた、祈りの世界・・・ ご来場お待ち申し上げております。”

▼影絵展会場@9F「ウエンライトホール」

2014年7月26日(土曜日)~10月15日(水曜日)無休

10時30分~19時30分 無休 入場料 一般1,200円 中学生以下800円

最終日に駆け込み。藤城さんが自ら好きな作品を選んで展示したというのも見どころ。

自由に写真

を撮っていいとのことで、全作品もれなく写メったが、ここではエッセンスのみをちょこっとだけ。

を撮っていいとのことで、全作品もれなく写メったが、ここではエッセンスのみをちょこっとだけ。ぜひ、展覧会、美術館等に行って、間近で光と影の理想郷の世界を堪能して欲しい

[展示内容]

最初に出迎えてくれたのは「ケロヨン」。「懐かしいわねえ~!

」と言うご婦人方も多かった。

」と言うご婦人方も多かった。

いつも通り、初期の頃のモノクロから始まって(「西遊記」など

「三つのオレンジ」

「日本の神話」

「神宮の森」や壁画のレプリカ

「風の又三郎」

「月夜のでんしんばしら」(この話も大好き!

絵本『マボロシの鳥』(講談社)

「WE ARE THE WORLD(飢餓問題)」

「聖書の世界」

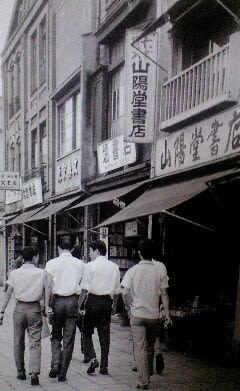

「和光」「山野楽器」などなど藤城さんにゆかりのある銀座周辺の建物

「被災地」

「赤毛のアン」もあった!驚

とにかく所狭しと置かれている作品の数の多さに圧倒された。

1点1点穴が開くほど観ていたいけれども、そうもいかず。お客さんも多かったし。

それぞれの作品に、藤城さん自身のコメントが添えてあって、作品に対する思い、歴史などを語っているのも貴重。

ほんとは大型犬の散歩は2匹ずつ毎日1時間半。4匹連れてお散歩する夢も描いたそうなw

●「ハウス・オブ・クリスマス」教文館

次回の展覧会も楽しみ♪

▼グッズ販売・サイン会会場@4F「エインカレム」

平日 祝日10時から20時 日曜日のみ10時30分から20時 無休

ここでサイン会もやったんだね。

版画、画集、絵本、ポスター、カード、ジグソーパズル、銀座いろはかるた、カレンダーなどなど、

藤城さん関連の商品が半分、もう半分のスペースには、キリスト教関連ってことで、

もうクリスマスのオーナメントや、ヒツジの置物や、カラカラと音が綺麗なモビールなどなど、ステキな雑貨がたくさんあった

そんな中で、私が買ったのは「ココナッツクッキー」

「安心院(あじむ)修道院製菓子」と書かれている。

トラピスト安心院の聖母修道院

トラピスト安心院の聖母修道院→食べログのリンクはこちら

【ブログ内関連記事】

光と影で希望を描く影絵作家 藤城清治さん@ひるまえ ほっと

光と影で希望を描く影絵作家 藤城清治さん@ひるまえ ほっと 藤城清治 版画展 卒寿記念・画本「風の又三郎」出版記念 光と影のファンタジー

藤城清治 版画展 卒寿記念・画本「風の又三郎」出版記念 光と影のファンタジー【関連施設】

藤城清治美術館@那須高原

藤城清治美術館@那須高原行ってみたいなあ!

▼6階「ナルニア国」

児童書大好きなわたしとしては、1フロア全部が児童書ってワクワク

「今年1年間で出版されたものです」て表示がいたるところに貼ってあるってことは、

並べられない、これまでの蔵書がどこかにストックしてあるってことなのか!?

パンフには、“ロングセラーから新刊書まで約15000冊を取り揃えた子どもの本の専門店”とある/驚

ナルニア国憲章

ナルニア国憲章 出久根育作『かえでの葉っぱ』(理論社・刊)の原画展@ナルニアホール

出久根育作『かえでの葉っぱ』(理論社・刊)の原画展@ナルニアホール 出久根育(でくね いく)

出久根育(でくね いく)【ブログ内関連記事】

・『ワニ』 梨木香歩/著、『ペンキや』 梨木香歩/著

この絵を描いた人だったんだあ!

【関連施設】

東京子ども図書館

東京子ども図書館 かつら文庫

かつら文庫▼3階「キリスト教書」

主に、キリスト教関連の本が並んでいたけれども、入り口に花子の等身大?パネルが置いてあって、

『赤毛のアン』と、前回の朝ドラ『花子とアン』関連のコーナーが設けられていて、著書も多かった。

なぜかというと、村岡さんは、教文館で働いていたことがあったとのこと/驚

「白く囲ったところが、村岡さんの編集机があった場所と言われている場所です」って看板があったけど、

どこなのか分からずじまいだった

原画展『エッサイの木』@ギャラリーステラ」(2014年10月9日(木)~28日(火))

原画展『エッサイの木』@ギャラリーステラ」(2014年10月9日(木)~28日(火))追。

展覧会を観終わったら、もう2時近くて、お腹ペコペーコ状態だったので、いったん雨の降る外に出て、ランチ。

●やるき茶屋

今日の定食は2種類あったらしく、最初、間違えてトンカツみたいなのが来ちゃったけど、

注文したのは、秋の味覚、「焼きサンマ定食(ミニ刺身付き)。美味しかったあ!

」

」 /驚×5000

/驚×5000

の絵が多いところが、ますます気に入ってしまったv

の絵が多いところが、ますます気に入ってしまったv

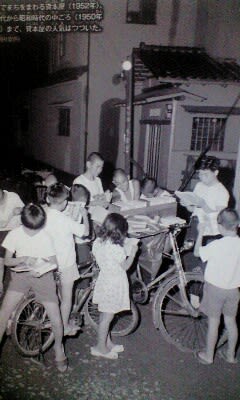

や紙ばかり見てきたから、こうゆう全体像を改めて知ることができたのは貴重。とくに「取次」とか

や紙ばかり見てきたから、こうゆう全体像を改めて知ることができたのは貴重。とくに「取次」とか

「本屋」のはじまり。印刷して出版する店を意味していた。

「本屋」のはじまり。印刷して出版する店を意味していた。

、出版ブームが起きる。

、出版ブームが起きる。

と太陽

と太陽 」など。

」など。

売れなかった本を返品できるが、返品率の増加につながる。

売れなかった本を返品できるが、返品率の増加につながる。

も、人のココロと同様、汚れがつきやすい」「使い捨てにしない」

も、人のココロと同様、汚れがつきやすい」「使い捨てにしない」