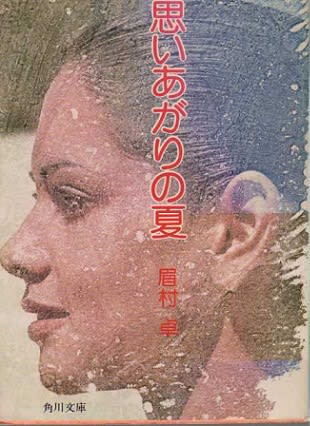

■『思いあがりの夏』眉村卓/著(角川文庫)

眉村卓/著 カバー/木村光佑(昭和52年初版 昭和52年再版)

※「作家別」カテゴリーに追加しました。

[収録内容]

「島から来た男」

「名残の雪」

「“あした”のために」

「思いあがりの夏」

「子供ばんざい」

解説:権田萬治

[カバー裏のあらすじ]

“いつもと違う、どこかがいつもと違う。そうだ交通信号に色がないではないか!”

テレビディレクターの北岡が変調に気づいたのは太陽がギラギラと照りつける夏も盛りのころだった。

それから──時々人が見えなくなると訴える評論家。

無意識のままオートバイをひっかけて走り去ってしまう車の運転手──。

この怪奇な現象は今、日本全国に広がりつつあるようだ。

北岡はテレビの特番でこの現象の正体を確かめる事になった。

が、この番組が開始されたとたんに起きた恐るべきシーン……。

鬼才、眉村卓が描く、幻想怪奇の世界! 表題作他「名残の雪」等4篇収録。

***

面白すぎる

私が夢中で読んでいた学生の頃に一気に引き戻された

この語り口、サラリーマンの哀愁、日本の現状、未来の憂い

今もそのまま通じるのが残念だ

同時に、まるで未来を予測していたかのようなJ.ヴェルヌのように

眉村さんもまた、そんな能力があったのではないか、などとも思えてきた

最近観ようと思っていたパラレルワールドについての番組ともリンクしたし

解説にもあったけれども、学生の時はSFとして読んでいた文章が

勤め人、生活の煩雑さ、もどかしさを経験した今読むと

さらに深い共感、共鳴を感じる

つまりは世の中、何十年経とうが、ヒトのジレンマは変わらないということか

短編集といえども、こうしてまたじっくりSF小説に浸れるのも大きな喜び

「いつか時間のある時に読もう」と思いつつ、買ってから随分経ってしまった

文庫本 を読むのも何年ぶりか

を読むのも何年ぶりか

今はすっかり絵本ばかり読んでいて、ハードカバー、大型本が好きだから

久々文庫本を手にしてドキドキしたが、意外にすんなり読めたのは、

やはり自分の好きな世界観だからだ

昭和50年代でも、今ではもう使わない旧かな文字が多いことにも気づいた

言葉も時代とともにどんどん変化していくのは仕方ないけれども

この旧仮名遣いの味わい深さを、今の文字で表現するのは難しいのではないかなあ

それにしても、私の大好きなこの装幀をデザインした人の名前がどこにも

記載されていないのは解せない

昭和50年代は、それほど重要視されていなかったのか?

眉村さんの本は、いつの時代も生き残るけれども、この表紙デザインでなければ読む気がしない

まだamazonになら手に入るだろうか

宅配業の人手不足の話を聞いてから、一時期のようにamazonで買わなくなったけれども

古本ばかりは、古書店巡りをする体力もなく、頼らざるを得ない

(ちなみに、当時の値段で定価は300円!

眉村さんの本は、タイトルもキャッチーで、センスがあって好きなんだよなあ

▼あらすじ(ネタバレ注意

「島から来た男」

「島から来た男」

森下は、生まれ育った凪浦に久々にやってきた

会社から命令を受けて、尾中島を丸ごと買収するという気の重い仕事のため

社長が急死後、若い息子があとを継ぎ、前社長の弟である専務が実験を握った

若手政治家にコネをつけて、やがて着工する四国架橋の土地情報を流してもらい

あらかじめ買い取り、値段が上がったら政府か公団に売り、

会社には売買差益、政治家には謝礼が渡るという仕掛け

架橋することで、瀬戸内海が死滅に瀕するかもしれないことも読んでいたが

己の職を駆けてまで反対する気力はなかった

妻に話すと

「あなた、昔は会社のことを、そんな風には言わなかったわね」と低く呟いた

尾中島は、昔からそこに住む鬼頭一族が仕切っていて、よそ者を受け付けない

森下は、老人4人そこいらで畑をすべて整然と耕地にしている勤勉さに驚く

若い当主で家に一人で住む長男・鬼頭余一郎にすぐ会えたのも意外だった

他からもすでに声がかかっていたが、森下が近い島の出だということと

最悪の場合、土地収用法が適用されることを明かしてくれた唯一の人間だということで信用を得る

「凪浦に、ここのみんなが移り住めるような土地を探してくれんかの」

余一郎は、森下の勤める城東商事で働かせてくれという2つの条件だけで土地売却を承諾した

土地を売って億単位の金が入るのに妙だが、余一郎はとりあえず総務部に預けられた

事務指導課長・泉は、余一郎について、最初は小学生並みな知識から、社会生活にいたるまで

教えなければならなかったが、「打てば響く有能な社員になる」と言い、森下は驚く

研修後、余一郎は営業に回され、ベテランでも根を上げる猛烈な仕事をこなし、超能力でもあるのではと噂が広まる

「商売には大阪弁だ」と言われて、大阪生まれの今井が褒めるほど大阪弁を話せるようにもなった

同じ凪浦出の妻は納得する

「鬼頭一族って、代々、不思議な力を持っていたから、よその者を入れなかったんじゃないかしら

ミュータントだったと考えれば・・・」

森下は気になり、移住した鬼頭一族の老人たちの様子を見に行くと

与えられた尾中島の廃村は、4人の老人では不可能なほどに見事に耕されていた

老人に余一郎のことを尋ねると「あれは、久しぶりに出てきた、鬼頭らしい人間じゃわ」

余一郎は、ついに専務の目にも留まり、幹部候補コースに乗せる試みとして

和歌山の出張所の所長代理に任命し、赴任後、余一郎は、売り上げをどんどん伸ばしたが

所長が過労で倒れ、所長代理となってからは、なぜか売り上げが下降した

だが、新しい所長が来るとまた飛躍的に伸びた

専務は、かねてから製造部門をもとうと考え、余一郎を工場長に登用する

森下は、資料室長に回され、そこで、かつて余一郎がいた出張所の社員から

「あの人、トップに立つとだめなんです 新しいアイデアを出したりがまるきり出来ない

命令されているうちは天才的なんですが」というのを聞いて、やっと納得する

鬼頭一族は、だからあの小さな島で衰退していたのだ

しかし、余一郎は自分の限界を知っていて、その復讐にこの会社を選んだのか?

森下の口には薄笑いが浮かんでいた

自分が引き入れた人間が会社を潰すかもしれない

また出直しだ 職探しをはじめなければ

「名残の雪」

「名残の雪」

守衛の伊藤さんが目の前で殴りこみをかけた暴漢に撃たれて亡くなった

日本刀を持った男たちが飛び込んできて「編集長を出せ」と言い、他の守衛が次々やられる中

伊藤さんは、暴漢を斬り倒していったが、拳銃に撃たれた

伊藤さんは笑って「三度目の正直というやつです 女房をよろしく頼みます」と言って亡くなった

伊藤さんには、奥さんのほか身寄りもなく、お悔やみを述べに行くと

「遺品を整理していたら6、70枚の原稿が出てきて、読んで欲しい」と頼まれる

それは手記とも小説ともいえないものだった

以下、原稿

私は友人の和田と横浜へ行く途中で電車に乗っていた

我々はシラけていた 目的意識など、現在の世の中では何の役にも立たない

大会社に入り、非人間的な枠に押し込められ、ボーナスの査定がどうのこうのと目の色を変え

マイホームづくりで一生を使い果たすのは目に見えている

といって、個性を活かして挑むのもおっくうだった

東神奈川にさしかかった時、ジェット機 が突っ込んできて、

が突っ込んできて、

気づくと2人は田んぼにいて馬に乗った侍を見る

「ぼくら、タイムトラベルをやっちゃったんじゃないだろうか?」

灯りのほうへ歩くと、江戸時代の町並みが広がり横浜の居留地だと分かる

和田は浪人によって斬り殺されてしまう

洋服を着ていたせいで、「通弁(通訳)」、異人の仲間と思われたようだ

斬ったのは水戸の脱藩浪士で樫岡という名と分かり、伊藤はその日から復讐の鬼に変わる

安政の大地震で亡くなった妹の子に似てると言われて、仙吉という男に助けられ、世話になる

樫岡が江戸にいると聞き、上京し、まずは剣術道場に入門しようと考えた

和田が残した歴史辞典を見て、そこが後に新撰組局長、近藤勇の道場だと分かる

学生時代に剣道で鍛えた腕を見せるが「それじゃ所詮、竹刀踊りだ 真剣なら引っかき傷しか作らねえ」と言ったのは沖田総司

仙吉は以前、辞典について「大筋は間違いないが、細かい点で合わないところがある」と言い、伊藤も気づき始める

その仙吉はハシカの流行で亡くなってしまった

京に浪人が集まって、尊攘浪士による天誅が増えたと聞き

伊藤は浪人に姿を変えて京に行く決心をし

浪人に襲われた商家の若旦那を助けて、食客(用心棒)となるが

樫岡が新撰組に斬り殺されたという噂を聞く

沖田から「自分が斬った」と言われ、茫然自失になっていると「新撰組に入らねえか?」と誘われる

そもそも生きがいなど最初からなかったのだから、新しい日本を作るために力を貸せるかもしれないと誘いを受ける

池田屋騒動で桂小五郎まで斬られて死んだと分かり、伊藤の疑惑が当たる

自分のいる世界は、かつていた20世紀ではない、別の過去だった

過去を変えると、変わらないほうの未来と、変えられた未来が分岐して

歴史辞典にも細かい相違点があったと分かる

その後も細々と歴史はズレ、鳥羽・伏見の戦いでは、刀槍の代わりに鉄砲や大砲にヤラれ

伊藤はまた時空を飛び、今いる世界に飛ばされたと書いてある

“時々思うのだが、こちらの世界のほうが本来の姿ではないだろうかという気がしてならない”

原稿はそこで終わり、伊藤さんの持ち物に書かれた年号は「光文」ではなく「昭和」とあり

自分の知る歴史とはまるで異なり、驚くべき速さで日本が近代化していることに驚く

奥さんは「出来れば、多くの方に読んでいただきたいんですけど、それは私の都合ですから」

私は原稿をいったん預かり、伊藤さんのいた大国日本について空想した

「“あした”のために」

「“あした”のために」

川井は5年間勤めたメーカーを辞め、小説書きを再開し、この10日間は、

友人に教えてもらった大手広告会社・青広堂に雇われコピーライターとして働いていていた

よく宣伝している消費財、大衆商品に対する、生産財・専門製品担当として

何度も広告賞をとっている吉岡は、川井を呼び、書くスピードを買って

「M工業にしばらく出向してほしい」と命令する

向こうで口説かれて社員になった垣之内という男もいるという

青広堂の出社時刻は9時半で、夜更かしな川井には好都合だったが

M工業は8時から それも衛星都市にあるため、

「2、3週間で青広堂に戻してもらえるなら」という条件を出した

営業マンは“自信のある新製品”という他は詳細は話さないまま広報課に案内する

川井はそこで電気スタンドのコピーを書いてくれと、スピードや文章を試された後

会議に同席すると、何度か見たカマボコ型の機械を見せられる

「睡眠装置や 中で横になりスイッチを入れたら、どんなに眠れん時でも寝てしまい

時間が来たら、ひとりでに目が覚める」

お偉方の一人が「大脳皮質休息線」という仕組みだと言うが、信じられない川井に

「騙されたと思って試してみて 我々は全員経験済みやから」と言われ

1メモリ17分というハンパな区切りで試すと、これまでにないほど熟睡できた

頭の部分にある銀色の箱の内容は厳秘で、内容を公開しないため特許申請さえしていないという

それからは、マスコミへの発表などで社内は対応に追われ、川井も小説を書くどころではない忙しさになる

垣之内から「夜中に勝手に工場内をうろつきまわると、夜間巡視員とモメる」と言われていたが

外の空気を吸うくらいならと出て、巡視員が来て茂みに隠れる

すると月光の宙に大きな四角いものが浮かんでいるのを見てしまう

手脚が異常に細い姿の人影が浮かび上がり、例の銀色の箱を荷下ろしすると忽然と消えた

「見たな 忘れろ」と垣之内に言われるが

「そんな得体の知れないものを一企業の利益のために使っていいんですか?」

「気をつけろ うちの会社の人間で、強度のノイローゼで精神病院に入っている者もいる」

出向は3ヶ月近くになり、川井は青広堂もコピーライターも辞めて小説に専念する決心をする

垣之内は、あの秘密がいつまでも守れるとはM工業の首脳部も考えていないらしく

世間に知られる前になんらかの先手を打って公表するつもりらしい

“あした”と名づけられた睡眠装置は、狙い通りにヒット商品になる

手軽な熟眠が、これからの世の中を変えるかもしれないほどの勢いだったが

川井は買う気はなかった

あれを大半の人間が使うようになったら・・・

ある日、突然、あの箱が人間に致命的な効果を及ぼすかもしれない

M工業は利益のために大いに売り、人々は大宣伝に乗せられ、どんどん買っている

しかし、自分も給料のため仕方がないと言い聞かせた加担者の一人だと思い知らされていた

「思いあがりの夏」

「思いあがりの夏」

TVディレクターの北岡は異常な猛暑 続きの8月に“それ”に気づき始めた

続きの8月に“それ”に気づき始めた

マンションの階段で肩が突き当たるまで近所の奥さんに気づかず、十字路の信号が白に見えたり

番組の司会者・日比野も「このごろ、人の姿が見えないことがあるんだよ」と言う

カメリハでもいつもの喋りが冴えず、ランスルー(本番さながら全部通しで行う)をする時間もなく

本番では問題なく進んだため、北岡は話について忘れかけていたが

交通事故のニュースで、クルマがオートバイをひっかけ、乗っていた少年を即死させながら走り続け

調べでは「オートバイに気づかなかった」という

連日35度を超える暑さと疲れのせいか

北岡は同窓会に行く 羽振りのいい者ばかり集まりがちだが、今日の会合もそうだった

安田が「最近、ちょっとの間、人や物が見えなくなる」と話し出した

「12、3日前からそういう人間が増えている それにはじめは1、2秒見えなかったのがだんだん長くなる

経験から言えば、共通点があるようだ そこに相手がいるはずないというところがある

当人が問題にしていない対象が見えないということだ」

「名のある大学の出だというだけで他人は秀才と思い、それで自信がついて実力になるのはおかしなもんや」

と話していた加倉もまた仲居と激しくぶつかって怒ると、

「偉い人には、わてらのような人間が見えんそうでんなあ」と皮肉を返される

北岡の妻も「今日、百貨店に行ったら、姉の子に引っ張られて玩具売り場に行ってもしばらく見えなかった」と話す

その夜、制作部長・伊達から電話があり、他のメディアがやる前に特番を作ろうといわれる

司会は日比野、安田にも体験談を話してもらうてはずを整える

伊達「医者の見解だと、当人が見えなかった対象をどう考えていたか、

思いあがった意識はなかったというところまでもっていきたい」

日曜に本番の収録

北岡は「こんな生活を、この暑さの中で続けていれば、本当に死んでしまうかもしれない」と不安を感じる

見えなくなる時間も実際長くなっていた

朝刊を見ると「エリート意識の産物か? 奇妙な症状が流行」という見出しが打ってあった

十字路でビジネスマンの中年男が、近所の人々にからまれている

「こいつ、うちらを見下しとるんや! そやさかい、ぶつかりよったんや! 」

」

北岡はぞっとしてその場を通り過ぎた

人は、他を踏みつけにしていることはあまり感じないわりに、踏みつけにされることには辛抱できないのだ

だから、相手に自分が見えないとなれば、カッとするのである 気をつけなければならない

猛暑の中、通行人や、電車の空席にも細心の注意を払ってスタジオに向かう

テレビニュースでは、もっと大規模な騒ぎを報道していた

ある市の市長が陳情に来た一団に袋叩きにされたりという事件が多発している

遅刻した日比野は空港で人にぶつかり、殴られたという

本番が始まると、日比野も、安田、医師も皆「私にはとても想像できませんが・・・」と逃げた

出演者らは急に驚いた声をあげた いつのまにかスタジオに侵入していた何者かに襲われたため

テロップを出して、番組は終わらせる

「あんな連中が局に入って来るのを、やっぱり誰にも見えんかったんかなあ」

それにしても、この暑さはいつまで続くのだろうと北岡は思う

「子供ばんざい」

「子供ばんざい」

一度、いやというほど寝てみたいというのが今村の願いだった

会社を定刻に出て、喫茶店に寄り、懸賞小説を書くのが楽しみな今村

懸賞小説などというものは、応募して、発表を待つまでが楽しみだ

入選していないと分かるとガッカリするが、大抵、別の雑誌の締め切りが来るから

次から次へと応募している限り、落ちても、結果の分からないものが残るわけだ

それを教えてくれたのは、同じ団地で児童文学を書いている友人の稲中だった

妻が二泊三日の慰安旅行に行くことになり、たっぷり自分の時間が持てるチャンスが来た

しかし、ひいひい小説を書いている間、妻が旅行をしていることに腹がたったり

2日目には飽きてきた

中華丼でも食べに行こうとエレベーターに向かうと、

2mもありそうな円錐形の帽子をかぶった子どもと一緒になり

もともと子ども好きではない今村も健気だと思い声をかけると

「そんなこと、あなたに関係ないでしょう」と冷たく言われた

今村は、以前、エレベータで騒ぐ子どもに、自分で驚くほどの大声でどなりつけたことがあった

妻が戻った夜、稲中が夜に訪ねて来た

「僕は児童文学などやっているから、この団地の“子ども会”の顧問みたいなことをしている

君は団地の子どもの反感を買っているらしいんだ」と言って、子どもらが書いた反省文にサインが欲しいと差し出す

反省書

私は、次の時代を背負う子どもたちに対し、理解が足りませんでした

これからは、子どもたちに優しくし、子どもたちのためになることなら、何でもするつもりです

右、誓います 号室 氏名

これにサインしたら、掲示板に貼り出すと言われ、激怒した今村は反省書を裂いてしまう

「仕様がない だが、あと、どうなっても知らないぜ」

その夜、午前2、3時から何度も無言電話 がきて、寝不足のまま出勤すると

がきて、寝不足のまま出勤すると

新聞にも「S県の団地で、子ども会への寄付と断った親の子どもがハンストをし、

栄養失調で病院に担ぎ込まれた」とある その寄付の額は、サラリーマンの1ヶ月の給料より上だった

その帰り、今村は子どもたちに囲まれて「集会所に来てくれ」と言われる

エレベータに逃げると、中にいた高校生たちは顔色を変えて逃げ出した

子どもの力が尋常じゃなく、抵抗できずに集会所へ行くと

「我々に与えられた力を使って、お前を叩きのめし、団地を出てもらうことにする」

今村は袋叩きに遭い、血を流して家に戻り、警察に言おうと思うが信じてもらえまいと諦める

「稲中も自分の子どもが怖いんだ」と分かる

ニュースでも子どもの異変について報じ、この現象は小学生1年生から6年生までに限られているという

「今朝、子どもたちの行動を制限し、暴力行為をこれ以上出さないよう、各地の警察に指令しました」

その時、今村の家のガラス窓が割られ「この団地を出て行け!」と子どもたちが襲ってきた

稲中夫人から

「うちの主人が、子どもでもないのに児童文学を書いて

我々を自分の思う方向へ引きずりこもうとしたから、裁判にかけると、連れて行かれたんです!」と電話がくる

妻「子どもって、もっと純情で可愛いものじゃなかったの?」

今村「さあ、かれらは弱者だったからそんな風に振舞っていただけかもしれない

僕にも覚えがある 大人に腹がたっても、何度諦めたかしれない それが力を持ったなら・・・

ツケが回ってきたんだ それにしても、なぜ、僕が子どもの時にそうならなかったんだ?」

妻「相手は子どもよ そのうち大人をいじめるのにも飽きてしまうわ 子どもだけじゃ世の中やっていけないもの」

今村「そう考えるか とすれば、今はやるだけやってもらうか やれやれ! もっとやれ」

妻「一生懸命やってよ!」

表の音は一瞬、毒気を抜かれたようになったが、再び猛然たる勢いで再開された

各作品掲載誌『野生時代』(1974年10月号~1976年4月号)

***

【解説/権田萬治 内容抜粋メモ】

眉村のSFの根底には、人間の現在と未来に対する、とらえどころのない不安が隠されているように思える

現代社会における支配者と、支配される者の間の、恐怖、敵意が明らかに影を落としている

「思いあがりの夏」

ホッブス流の潜在的敵意と支配、被支配の構図が鋭く暴かれている

「人間は人間にとって狼である」

私は黒人文学の傑作、ラルフ・エリスンの『見えない人間』を思い出した

ハルティン・ハイデッガーの「存在と時間」の中で

「不安を覚えることが、根源的に、かつ端的に世界を世界として開示する」と述べている

他愛ない世間話、表面的流行を追うだけの安直な好奇心に支配される平凡な日常の裂け目に

ふと垣間見る不安の影は、人の生に対する関心を呼び戻してくれる

眉村の作品は、遠い未来から、次第に近未来に向かって時間的に距離を短くしているが

この短編集では、さらに現在へと接近している

しかも登場人物は、現代企業のエリート、モーレツ社員でもある

氏の「インサイダー文学論」と無関係ではないだろう

「日本の文学は、反逆の形をとることで成立したところがある

だが正直、30くらいになると、体制内で動かしているものの骨組みが分かってきて

みんな文学を放棄してしまいます

そういう現実を踏まえて、相手の弱点を突く小説はできないだろうか

それにはSFが一番いい というような意味でのインサイダー的ということなんですよ」

と、氏はある座談会で、自分の立場を説明している

長編『幻影の構成』で

「僕はもう世界だの人類だのという大目的のために、間違っているかもしれぬ突進を、二度とやりたくないんです」

と主人公ラグは語る

つまり、直接社会変革の夢を語るより、現代社会に忍び寄る崩壊の危機を

一人のホワイトカラーの目を通してさり気なく描き出すほうを選ぶということなのだ

「島から来た男」

受験戦争に明け暮れ、何も考えない生産性向上型の人間を生み出し続けている現代社会への痛烈な批判である

「子どもばんざい」

かつて社会的弱者とされた人々が、逆にこれまでの強者を支配する動きが現実に出はじめている

子どもと女性等々に置き換えれば、ウーマンリブその他の運動の行き過ぎに対する恐怖感とも受け取れる

眉村は、大阪大学経済学部に在学中、同人雑誌「捻子」に鮮烈な映像感覚にあふれた詩を発表していたという

「名残の雪」の終わりの文章には、詩人の面影を改めて再発見する思いがした

***

巻末の角川源義氏が1945年5月3日に書いた「角川文庫発刊に際して」も

今改めて読むと戦後の文化についての並々ならぬ決意が表れていて、興味深いものがあった

眉村卓/著 カバー/木村光佑(昭和52年初版 昭和52年再版)

※「作家別」カテゴリーに追加しました。

[収録内容]

「島から来た男」

「名残の雪」

「“あした”のために」

「思いあがりの夏」

「子供ばんざい」

解説:権田萬治

[カバー裏のあらすじ]

“いつもと違う、どこかがいつもと違う。そうだ交通信号に色がないではないか!”

テレビディレクターの北岡が変調に気づいたのは太陽がギラギラと照りつける夏も盛りのころだった。

それから──時々人が見えなくなると訴える評論家。

無意識のままオートバイをひっかけて走り去ってしまう車の運転手──。

この怪奇な現象は今、日本全国に広がりつつあるようだ。

北岡はテレビの特番でこの現象の正体を確かめる事になった。

が、この番組が開始されたとたんに起きた恐るべきシーン……。

鬼才、眉村卓が描く、幻想怪奇の世界! 表題作他「名残の雪」等4篇収録。

***

面白すぎる

私が夢中で読んでいた学生の頃に一気に引き戻された

この語り口、サラリーマンの哀愁、日本の現状、未来の憂い

今もそのまま通じるのが残念だ

同時に、まるで未来を予測していたかのようなJ.ヴェルヌのように

眉村さんもまた、そんな能力があったのではないか、などとも思えてきた

最近観ようと思っていたパラレルワールドについての番組ともリンクしたし

解説にもあったけれども、学生の時はSFとして読んでいた文章が

勤め人、生活の煩雑さ、もどかしさを経験した今読むと

さらに深い共感、共鳴を感じる

つまりは世の中、何十年経とうが、ヒトのジレンマは変わらないということか

短編集といえども、こうしてまたじっくりSF小説に浸れるのも大きな喜び

「いつか時間のある時に読もう」と思いつつ、買ってから随分経ってしまった

文庫本

を読むのも何年ぶりか

を読むのも何年ぶりか今はすっかり絵本ばかり読んでいて、ハードカバー、大型本が好きだから

久々文庫本を手にしてドキドキしたが、意外にすんなり読めたのは、

やはり自分の好きな世界観だからだ

昭和50年代でも、今ではもう使わない旧かな文字が多いことにも気づいた

言葉も時代とともにどんどん変化していくのは仕方ないけれども

この旧仮名遣いの味わい深さを、今の文字で表現するのは難しいのではないかなあ

それにしても、私の大好きなこの装幀をデザインした人の名前がどこにも

記載されていないのは解せない

昭和50年代は、それほど重要視されていなかったのか?

眉村さんの本は、いつの時代も生き残るけれども、この表紙デザインでなければ読む気がしない

まだamazonになら手に入るだろうか

宅配業の人手不足の話を聞いてから、一時期のようにamazonで買わなくなったけれども

古本ばかりは、古書店巡りをする体力もなく、頼らざるを得ない

(ちなみに、当時の値段で定価は300円!

眉村さんの本は、タイトルもキャッチーで、センスがあって好きなんだよなあ

▼あらすじ(ネタバレ注意

「島から来た男」

「島から来た男」森下は、生まれ育った凪浦に久々にやってきた

会社から命令を受けて、尾中島を丸ごと買収するという気の重い仕事のため

社長が急死後、若い息子があとを継ぎ、前社長の弟である専務が実験を握った

若手政治家にコネをつけて、やがて着工する四国架橋の土地情報を流してもらい

あらかじめ買い取り、値段が上がったら政府か公団に売り、

会社には売買差益、政治家には謝礼が渡るという仕掛け

架橋することで、瀬戸内海が死滅に瀕するかもしれないことも読んでいたが

己の職を駆けてまで反対する気力はなかった

妻に話すと

「あなた、昔は会社のことを、そんな風には言わなかったわね」と低く呟いた

尾中島は、昔からそこに住む鬼頭一族が仕切っていて、よそ者を受け付けない

森下は、老人4人そこいらで畑をすべて整然と耕地にしている勤勉さに驚く

若い当主で家に一人で住む長男・鬼頭余一郎にすぐ会えたのも意外だった

他からもすでに声がかかっていたが、森下が近い島の出だということと

最悪の場合、土地収用法が適用されることを明かしてくれた唯一の人間だということで信用を得る

「凪浦に、ここのみんなが移り住めるような土地を探してくれんかの」

余一郎は、森下の勤める城東商事で働かせてくれという2つの条件だけで土地売却を承諾した

土地を売って億単位の金が入るのに妙だが、余一郎はとりあえず総務部に預けられた

事務指導課長・泉は、余一郎について、最初は小学生並みな知識から、社会生活にいたるまで

教えなければならなかったが、「打てば響く有能な社員になる」と言い、森下は驚く

研修後、余一郎は営業に回され、ベテランでも根を上げる猛烈な仕事をこなし、超能力でもあるのではと噂が広まる

「商売には大阪弁だ」と言われて、大阪生まれの今井が褒めるほど大阪弁を話せるようにもなった

同じ凪浦出の妻は納得する

「鬼頭一族って、代々、不思議な力を持っていたから、よその者を入れなかったんじゃないかしら

ミュータントだったと考えれば・・・」

森下は気になり、移住した鬼頭一族の老人たちの様子を見に行くと

与えられた尾中島の廃村は、4人の老人では不可能なほどに見事に耕されていた

老人に余一郎のことを尋ねると「あれは、久しぶりに出てきた、鬼頭らしい人間じゃわ」

余一郎は、ついに専務の目にも留まり、幹部候補コースに乗せる試みとして

和歌山の出張所の所長代理に任命し、赴任後、余一郎は、売り上げをどんどん伸ばしたが

所長が過労で倒れ、所長代理となってからは、なぜか売り上げが下降した

だが、新しい所長が来るとまた飛躍的に伸びた

専務は、かねてから製造部門をもとうと考え、余一郎を工場長に登用する

森下は、資料室長に回され、そこで、かつて余一郎がいた出張所の社員から

「あの人、トップに立つとだめなんです 新しいアイデアを出したりがまるきり出来ない

命令されているうちは天才的なんですが」というのを聞いて、やっと納得する

鬼頭一族は、だからあの小さな島で衰退していたのだ

しかし、余一郎は自分の限界を知っていて、その復讐にこの会社を選んだのか?

森下の口には薄笑いが浮かんでいた

自分が引き入れた人間が会社を潰すかもしれない

また出直しだ 職探しをはじめなければ

「名残の雪」

「名残の雪」守衛の伊藤さんが目の前で殴りこみをかけた暴漢に撃たれて亡くなった

日本刀を持った男たちが飛び込んできて「編集長を出せ」と言い、他の守衛が次々やられる中

伊藤さんは、暴漢を斬り倒していったが、拳銃に撃たれた

伊藤さんは笑って「三度目の正直というやつです 女房をよろしく頼みます」と言って亡くなった

伊藤さんには、奥さんのほか身寄りもなく、お悔やみを述べに行くと

「遺品を整理していたら6、70枚の原稿が出てきて、読んで欲しい」と頼まれる

それは手記とも小説ともいえないものだった

以下、原稿

私は友人の和田と横浜へ行く途中で電車に乗っていた

我々はシラけていた 目的意識など、現在の世の中では何の役にも立たない

大会社に入り、非人間的な枠に押し込められ、ボーナスの査定がどうのこうのと目の色を変え

マイホームづくりで一生を使い果たすのは目に見えている

といって、個性を活かして挑むのもおっくうだった

東神奈川にさしかかった時、ジェット機

が突っ込んできて、

が突っ込んできて、気づくと2人は田んぼにいて馬に乗った侍を見る

「ぼくら、タイムトラベルをやっちゃったんじゃないだろうか?」

灯りのほうへ歩くと、江戸時代の町並みが広がり横浜の居留地だと分かる

和田は浪人によって斬り殺されてしまう

洋服を着ていたせいで、「通弁(通訳)」、異人の仲間と思われたようだ

斬ったのは水戸の脱藩浪士で樫岡という名と分かり、伊藤はその日から復讐の鬼に変わる

安政の大地震で亡くなった妹の子に似てると言われて、仙吉という男に助けられ、世話になる

樫岡が江戸にいると聞き、上京し、まずは剣術道場に入門しようと考えた

和田が残した歴史辞典を見て、そこが後に新撰組局長、近藤勇の道場だと分かる

学生時代に剣道で鍛えた腕を見せるが「それじゃ所詮、竹刀踊りだ 真剣なら引っかき傷しか作らねえ」と言ったのは沖田総司

仙吉は以前、辞典について「大筋は間違いないが、細かい点で合わないところがある」と言い、伊藤も気づき始める

その仙吉はハシカの流行で亡くなってしまった

京に浪人が集まって、尊攘浪士による天誅が増えたと聞き

伊藤は浪人に姿を変えて京に行く決心をし

浪人に襲われた商家の若旦那を助けて、食客(用心棒)となるが

樫岡が新撰組に斬り殺されたという噂を聞く

沖田から「自分が斬った」と言われ、茫然自失になっていると「新撰組に入らねえか?」と誘われる

そもそも生きがいなど最初からなかったのだから、新しい日本を作るために力を貸せるかもしれないと誘いを受ける

池田屋騒動で桂小五郎まで斬られて死んだと分かり、伊藤の疑惑が当たる

自分のいる世界は、かつていた20世紀ではない、別の過去だった

過去を変えると、変わらないほうの未来と、変えられた未来が分岐して

歴史辞典にも細かい相違点があったと分かる

その後も細々と歴史はズレ、鳥羽・伏見の戦いでは、刀槍の代わりに鉄砲や大砲にヤラれ

伊藤はまた時空を飛び、今いる世界に飛ばされたと書いてある

“時々思うのだが、こちらの世界のほうが本来の姿ではないだろうかという気がしてならない”

原稿はそこで終わり、伊藤さんの持ち物に書かれた年号は「光文」ではなく「昭和」とあり

自分の知る歴史とはまるで異なり、驚くべき速さで日本が近代化していることに驚く

奥さんは「出来れば、多くの方に読んでいただきたいんですけど、それは私の都合ですから」

私は原稿をいったん預かり、伊藤さんのいた大国日本について空想した

「“あした”のために」

「“あした”のために」川井は5年間勤めたメーカーを辞め、小説書きを再開し、この10日間は、

友人に教えてもらった大手広告会社・青広堂に雇われコピーライターとして働いていていた

よく宣伝している消費財、大衆商品に対する、生産財・専門製品担当として

何度も広告賞をとっている吉岡は、川井を呼び、書くスピードを買って

「M工業にしばらく出向してほしい」と命令する

向こうで口説かれて社員になった垣之内という男もいるという

青広堂の出社時刻は9時半で、夜更かしな川井には好都合だったが

M工業は8時から それも衛星都市にあるため、

「2、3週間で青広堂に戻してもらえるなら」という条件を出した

営業マンは“自信のある新製品”という他は詳細は話さないまま広報課に案内する

川井はそこで電気スタンドのコピーを書いてくれと、スピードや文章を試された後

会議に同席すると、何度か見たカマボコ型の機械を見せられる

「睡眠装置や 中で横になりスイッチを入れたら、どんなに眠れん時でも寝てしまい

時間が来たら、ひとりでに目が覚める」

お偉方の一人が「大脳皮質休息線」という仕組みだと言うが、信じられない川井に

「騙されたと思って試してみて 我々は全員経験済みやから」と言われ

1メモリ17分というハンパな区切りで試すと、これまでにないほど熟睡できた

頭の部分にある銀色の箱の内容は厳秘で、内容を公開しないため特許申請さえしていないという

それからは、マスコミへの発表などで社内は対応に追われ、川井も小説を書くどころではない忙しさになる

垣之内から「夜中に勝手に工場内をうろつきまわると、夜間巡視員とモメる」と言われていたが

外の空気を吸うくらいならと出て、巡視員が来て茂みに隠れる

すると月光の宙に大きな四角いものが浮かんでいるのを見てしまう

手脚が異常に細い姿の人影が浮かび上がり、例の銀色の箱を荷下ろしすると忽然と消えた

「見たな 忘れろ」と垣之内に言われるが

「そんな得体の知れないものを一企業の利益のために使っていいんですか?」

「気をつけろ うちの会社の人間で、強度のノイローゼで精神病院に入っている者もいる」

出向は3ヶ月近くになり、川井は青広堂もコピーライターも辞めて小説に専念する決心をする

垣之内は、あの秘密がいつまでも守れるとはM工業の首脳部も考えていないらしく

世間に知られる前になんらかの先手を打って公表するつもりらしい

“あした”と名づけられた睡眠装置は、狙い通りにヒット商品になる

手軽な熟眠が、これからの世の中を変えるかもしれないほどの勢いだったが

川井は買う気はなかった

あれを大半の人間が使うようになったら・・・

ある日、突然、あの箱が人間に致命的な効果を及ぼすかもしれない

M工業は利益のために大いに売り、人々は大宣伝に乗せられ、どんどん買っている

しかし、自分も給料のため仕方がないと言い聞かせた加担者の一人だと思い知らされていた

「思いあがりの夏」

「思いあがりの夏」TVディレクターの北岡は異常な猛暑

続きの8月に“それ”に気づき始めた

続きの8月に“それ”に気づき始めたマンションの階段で肩が突き当たるまで近所の奥さんに気づかず、十字路の信号が白に見えたり

番組の司会者・日比野も「このごろ、人の姿が見えないことがあるんだよ」と言う

カメリハでもいつもの喋りが冴えず、ランスルー(本番さながら全部通しで行う)をする時間もなく

本番では問題なく進んだため、北岡は話について忘れかけていたが

交通事故のニュースで、クルマがオートバイをひっかけ、乗っていた少年を即死させながら走り続け

調べでは「オートバイに気づかなかった」という

連日35度を超える暑さと疲れのせいか

北岡は同窓会に行く 羽振りのいい者ばかり集まりがちだが、今日の会合もそうだった

安田が「最近、ちょっとの間、人や物が見えなくなる」と話し出した

「12、3日前からそういう人間が増えている それにはじめは1、2秒見えなかったのがだんだん長くなる

経験から言えば、共通点があるようだ そこに相手がいるはずないというところがある

当人が問題にしていない対象が見えないということだ」

「名のある大学の出だというだけで他人は秀才と思い、それで自信がついて実力になるのはおかしなもんや」

と話していた加倉もまた仲居と激しくぶつかって怒ると、

「偉い人には、わてらのような人間が見えんそうでんなあ」と皮肉を返される

北岡の妻も「今日、百貨店に行ったら、姉の子に引っ張られて玩具売り場に行ってもしばらく見えなかった」と話す

その夜、制作部長・伊達から電話があり、他のメディアがやる前に特番を作ろうといわれる

司会は日比野、安田にも体験談を話してもらうてはずを整える

伊達「医者の見解だと、当人が見えなかった対象をどう考えていたか、

思いあがった意識はなかったというところまでもっていきたい」

日曜に本番の収録

北岡は「こんな生活を、この暑さの中で続けていれば、本当に死んでしまうかもしれない」と不安を感じる

見えなくなる時間も実際長くなっていた

朝刊を見ると「エリート意識の産物か? 奇妙な症状が流行」という見出しが打ってあった

十字路でビジネスマンの中年男が、近所の人々にからまれている

「こいつ、うちらを見下しとるんや! そやさかい、ぶつかりよったんや!

」

」北岡はぞっとしてその場を通り過ぎた

人は、他を踏みつけにしていることはあまり感じないわりに、踏みつけにされることには辛抱できないのだ

だから、相手に自分が見えないとなれば、カッとするのである 気をつけなければならない

猛暑の中、通行人や、電車の空席にも細心の注意を払ってスタジオに向かう

テレビニュースでは、もっと大規模な騒ぎを報道していた

ある市の市長が陳情に来た一団に袋叩きにされたりという事件が多発している

遅刻した日比野は空港で人にぶつかり、殴られたという

本番が始まると、日比野も、安田、医師も皆「私にはとても想像できませんが・・・」と逃げた

出演者らは急に驚いた声をあげた いつのまにかスタジオに侵入していた何者かに襲われたため

テロップを出して、番組は終わらせる

「あんな連中が局に入って来るのを、やっぱり誰にも見えんかったんかなあ」

それにしても、この暑さはいつまで続くのだろうと北岡は思う

「子供ばんざい」

「子供ばんざい」一度、いやというほど寝てみたいというのが今村の願いだった

会社を定刻に出て、喫茶店に寄り、懸賞小説を書くのが楽しみな今村

懸賞小説などというものは、応募して、発表を待つまでが楽しみだ

入選していないと分かるとガッカリするが、大抵、別の雑誌の締め切りが来るから

次から次へと応募している限り、落ちても、結果の分からないものが残るわけだ

それを教えてくれたのは、同じ団地で児童文学を書いている友人の稲中だった

妻が二泊三日の慰安旅行に行くことになり、たっぷり自分の時間が持てるチャンスが来た

しかし、ひいひい小説を書いている間、妻が旅行をしていることに腹がたったり

2日目には飽きてきた

中華丼でも食べに行こうとエレベーターに向かうと、

2mもありそうな円錐形の帽子をかぶった子どもと一緒になり

もともと子ども好きではない今村も健気だと思い声をかけると

「そんなこと、あなたに関係ないでしょう」と冷たく言われた

今村は、以前、エレベータで騒ぐ子どもに、自分で驚くほどの大声でどなりつけたことがあった

妻が戻った夜、稲中が夜に訪ねて来た

「僕は児童文学などやっているから、この団地の“子ども会”の顧問みたいなことをしている

君は団地の子どもの反感を買っているらしいんだ」と言って、子どもらが書いた反省文にサインが欲しいと差し出す

反省書

私は、次の時代を背負う子どもたちに対し、理解が足りませんでした

これからは、子どもたちに優しくし、子どもたちのためになることなら、何でもするつもりです

右、誓います 号室 氏名

これにサインしたら、掲示板に貼り出すと言われ、激怒した今村は反省書を裂いてしまう

「仕様がない だが、あと、どうなっても知らないぜ」

その夜、午前2、3時から何度も無言電話

がきて、寝不足のまま出勤すると

がきて、寝不足のまま出勤すると新聞にも「S県の団地で、子ども会への寄付と断った親の子どもがハンストをし、

栄養失調で病院に担ぎ込まれた」とある その寄付の額は、サラリーマンの1ヶ月の給料より上だった

その帰り、今村は子どもたちに囲まれて「集会所に来てくれ」と言われる

エレベータに逃げると、中にいた高校生たちは顔色を変えて逃げ出した

子どもの力が尋常じゃなく、抵抗できずに集会所へ行くと

「我々に与えられた力を使って、お前を叩きのめし、団地を出てもらうことにする」

今村は袋叩きに遭い、血を流して家に戻り、警察に言おうと思うが信じてもらえまいと諦める

「稲中も自分の子どもが怖いんだ」と分かる

ニュースでも子どもの異変について報じ、この現象は小学生1年生から6年生までに限られているという

「今朝、子どもたちの行動を制限し、暴力行為をこれ以上出さないよう、各地の警察に指令しました」

その時、今村の家のガラス窓が割られ「この団地を出て行け!」と子どもたちが襲ってきた

稲中夫人から

「うちの主人が、子どもでもないのに児童文学を書いて

我々を自分の思う方向へ引きずりこもうとしたから、裁判にかけると、連れて行かれたんです!」と電話がくる

妻「子どもって、もっと純情で可愛いものじゃなかったの?」

今村「さあ、かれらは弱者だったからそんな風に振舞っていただけかもしれない

僕にも覚えがある 大人に腹がたっても、何度諦めたかしれない それが力を持ったなら・・・

ツケが回ってきたんだ それにしても、なぜ、僕が子どもの時にそうならなかったんだ?」

妻「相手は子どもよ そのうち大人をいじめるのにも飽きてしまうわ 子どもだけじゃ世の中やっていけないもの」

今村「そう考えるか とすれば、今はやるだけやってもらうか やれやれ! もっとやれ」

妻「一生懸命やってよ!」

表の音は一瞬、毒気を抜かれたようになったが、再び猛然たる勢いで再開された

各作品掲載誌『野生時代』(1974年10月号~1976年4月号)

***

【解説/権田萬治 内容抜粋メモ】

眉村のSFの根底には、人間の現在と未来に対する、とらえどころのない不安が隠されているように思える

現代社会における支配者と、支配される者の間の、恐怖、敵意が明らかに影を落としている

「思いあがりの夏」

ホッブス流の潜在的敵意と支配、被支配の構図が鋭く暴かれている

「人間は人間にとって狼である」

私は黒人文学の傑作、ラルフ・エリスンの『見えない人間』を思い出した

ハルティン・ハイデッガーの「存在と時間」の中で

「不安を覚えることが、根源的に、かつ端的に世界を世界として開示する」と述べている

他愛ない世間話、表面的流行を追うだけの安直な好奇心に支配される平凡な日常の裂け目に

ふと垣間見る不安の影は、人の生に対する関心を呼び戻してくれる

眉村の作品は、遠い未来から、次第に近未来に向かって時間的に距離を短くしているが

この短編集では、さらに現在へと接近している

しかも登場人物は、現代企業のエリート、モーレツ社員でもある

氏の「インサイダー文学論」と無関係ではないだろう

「日本の文学は、反逆の形をとることで成立したところがある

だが正直、30くらいになると、体制内で動かしているものの骨組みが分かってきて

みんな文学を放棄してしまいます

そういう現実を踏まえて、相手の弱点を突く小説はできないだろうか

それにはSFが一番いい というような意味でのインサイダー的ということなんですよ」

と、氏はある座談会で、自分の立場を説明している

長編『幻影の構成』で

「僕はもう世界だの人類だのという大目的のために、間違っているかもしれぬ突進を、二度とやりたくないんです」

と主人公ラグは語る

つまり、直接社会変革の夢を語るより、現代社会に忍び寄る崩壊の危機を

一人のホワイトカラーの目を通してさり気なく描き出すほうを選ぶということなのだ

「島から来た男」

受験戦争に明け暮れ、何も考えない生産性向上型の人間を生み出し続けている現代社会への痛烈な批判である

「子どもばんざい」

かつて社会的弱者とされた人々が、逆にこれまでの強者を支配する動きが現実に出はじめている

子どもと女性等々に置き換えれば、ウーマンリブその他の運動の行き過ぎに対する恐怖感とも受け取れる

眉村は、大阪大学経済学部に在学中、同人雑誌「捻子」に鮮烈な映像感覚にあふれた詩を発表していたという

「名残の雪」の終わりの文章には、詩人の面影を改めて再発見する思いがした

***

巻末の角川源義氏が1945年5月3日に書いた「角川文庫発刊に際して」も

今改めて読むと戦後の文化についての並々ならぬ決意が表れていて、興味深いものがあった

を助けて、竜宮城へ行き

を助けて、竜宮城へ行き に美しい女房が一人で波に揺られて来る

に美しい女房が一人で波に揺られて来る の景色、南の戸は夏の景色

の景色、南の戸は夏の景色 、西は秋

、西は秋 、北は冬

、北は冬