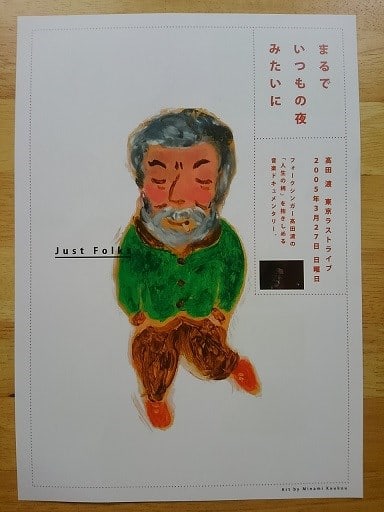

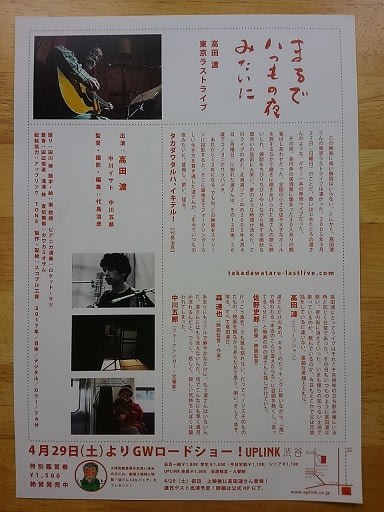

■『まるでいつもの夜みたいに~高田渡 東京ラストライブ』(2017)@UPLINK(2017.5.8 ネタバレ注意

5.7~5.12 74min

出演:高田 渡、中川イサト、中川五郎

監督・撮影・編集:代島治彦

語り:田川 律

題字・絵:南 椌椌

ピアニカ演奏:ロケット・マツ

trailer

trailer

ウィキ

ウィキ

1949年1月1日 - 2005年4月16日

父親は、詩人・活動家・元共産党員の高田豊。息子は、マルチ弦楽器奏者の高田漣

13:00~の回を観た

ついこないだ見つけた情報で、間に合って本当によかった これも縁だな

少し早めに行ったら、席は自由に選べて、一番後ろの真ん中にした

さすがに月曜の昼とあって、客は15、6人ほど

もっともっと観てほしい 観るべき映画はこういう映画だと思う

ドキュメンタリーでもあり、貴重なライヴの再体験でもある

何度も泣ける歌、場面もあったが、泣くのは違うという気がして

鼻をグズグズさせるのをやめて

素晴らしい曲を1つずつ噛みしめて、MCに笑った

本人はもういないのに、いるような気がする

最初に知ったのは、♪トンネルの唄 だったろうか

松倉如子ワンマン@吉祥寺スターパインズカフェ

松倉如子ワンマン@吉祥寺スターパインズカフェ

その後、バンバンバザールや、中山うりちゃんの♪生活の柄 などを聴いて、

アルバム『ごあいさつ』も聴いたけれども、やっぱりこのぐらいのハコで

生で聴くのが一番だな つらつらと笑い話を聞きながら

【内容抜粋メモ】

(会話、MC等はおぼろげな記憶なので、ご勘弁を

家からギターをかついでライヴ会場へ向かって歩く

その横をカメラマンが沿って歩きながら、いろいろと話す

「吉祥寺にはもう長いですよね 好きですか?」

「面倒なだけ、引っ越すのが だからずっといるんだよ」

「ヒマだから歌いに行くっていうのがイイ

みんなものんびりやったほうがイイと思いますよ」

ドキュメント映画『タカダワタル的』の話もちょこっと出てきた

<セトリ>(順不同 覚えているかぎりです

眼鏡をゆっくり出して、

譜面台には、たぶん自筆で書いた詩が書かれているファイルだけペラペラめくって

その時々に歌いたい曲を読むように歌っている様子

♪仕事さがし

乗るんだよ 電車によ

乗るんだよ 電車によ

雨の日も 風の日も

仕事にありつきたいから

♪アイスクリーム

「一番短い歌を演ります」と言って、ほんとに短かったw

♪コーヒーブルース

三条へいかなくちゃ

三条堺町のイノダって云うコーヒー屋へね

あの娘に会いに なに好きなコーヒーを少しばかり

♪69

♪トンネルの唄

♪鎮静剤 マリー・ローランサン/詩

退屈な女より もっと哀れなのは 悲しい女です。

悲しい女より もっと哀れなのは 不幸な女です。

不幸な女より もっと哀れなのは 病気の女です。

病気の女より もっと哀れなのは 捨てられた女です。

捨てられた女より もっと哀れなのは よるべない女です。

よるべない女より もっと哀れなのは 追われた女です。

追われた女より もっと哀れなのは 死んだ女です。

死んだ女より もっと哀れなのは 忘れられた女です。

(これはSNSかどこかで読んだことがある

♪本当のことが言えたらな

♪風

♪銭がなけりゃ

♪ひまわり

♪しらみの旅

(歌っている間中、右に映っているスタッフさんが涙ぐんでいた

<MC>

「大きなステージもやったし、ヨーロッパツアーもやった

でも、こういう所のほうが好きです

大きい所だと、前の十数人の顔しか見えない

後ろなんか手をあげてこうして拍手してたりするけれども

あれは曲を聴いてないんじゃないかな」ww

「こんな“ボーダーラインでも大丈夫なんだ”てところを見せてもいい

私は“ボーダーライン”て、線の上にいるんだと思っています 下じゃなくてね」

「役所で遺体を焼くと3000円ほどかかるとかで

私の兄が陶芸(?)をやっているので、兄に“窯で焼いてくれないか”と頼んだら

“1500℃だぞ ”て 意外とツヤツヤしたいいモノが出来るかもしれません

”て 意外とツヤツヤしたいいモノが出来るかもしれません

それを奥さんに話したら「早く寝なさい」と言われました(w

・・・夜中に、ふと目が覚めて、横に女房が寝ていると驚く時があります

何だこれは!?と思ってね(ww

でも、隣りに女性がいてくれるというのはイイものです」

カメラが引くと、ステージの端っこに女の子が窮屈そうに体育座りをしていて

「大丈夫? 僕のイス貸そうか? 怖くないよ」w

「今日、来ている人も“これから”という人たちばかりです

そうじゃない人も多少いますが」

「亡くなっても、近所には“最近みかけない”てことにすればいい

“亡くなった”なんて言わなくていいんだ」

幽霊の小噺みたいなのもしてた

「町の外れに幽霊が出る家 があるという噂を聞いて、ある男が見てやろうじゃないかと来た

があるという噂を聞いて、ある男が見てやろうじゃないかと来た

酒とつまみをもってひと晩泊まったが、“薮蚊が出た以外に何も出なかったぞ”と言ったら

“ここいらはみんな農薬を撒くから、薮蚊は1匹もいないはずなんですがね”」

♪ブラザー軒

死んだおやじが入って来る

死んだ妹をつれて

氷水を食べに ぼくのわきへ

ふたりには声がない

ふたりにはぼくが見えない

東一番丁、ブラザー軒

硝子簾の向うの闇に

(哀しい歌だ

高田さんの歌詞は、情景がすぐ目に浮かぶ、短い中に詩心があふれている

「明治以降からすっかり変わってしまった気がします

2度の戦争 があって、日本人が本来持っていた根本的な力強さが失われてしまった」

があって、日本人が本来持っていた根本的な力強さが失われてしまった」

「もうそろそろ終わりにしようと思います」

「12時までまだ時間ありますよ」

「長くやればいいってもんじゃないよ あなたが帰ればいいw

これが田舎だとほんとに“拉致”になりますからね」爆

「いつもは♪生活の柄 をやって終わるんですが、毎回で飽きちゃったから別の曲を演ります」w

お客さんが写真 をパシャっと撮った音を聞いて、

をパシャっと撮った音を聞いて、

歌いながら合間に「1枚高いよ」て挟むなんて、ほんと可笑しいw

でも、MCの内容は「死」に関することが多かった気がする

病気をかかえていて、容態が悪いことが分かっていたのだろうか?

狭い会場の後ろの席の女性は、歌を聴きながらハンカチで涙を拭いている様子だった

映画館の客席からも時々、鼻をすする音がしていた

<中川イサトさんインタビュー>

父が詩人で酒飲みだった

彼は父に近づきたかったのではと思う

酒の代わりにコーヒー を飲んでいた

を飲んでいた

今では有名になった「イノダ」とかでね

出会ったのは、1960年代後半

ウディ・ガスリーや、ディランなどのフォークに、日本語の日常の歌詞を乗せて歌った

安保の頃は、大学でギター1本で歌うのがスタイルだった

♪自衛隊に入ろう をやった時は衝撃的だった

こんなに直接的な歌詞で歌う人は誰もいなかった

そんな風潮もなくなって、もっと個人的な、周りの人間のことを歌うようになった

彼は人間が好きなんですよ、とにかく

普段はボソボソと話すけれども、歌う時やMCでは声がよく通る

(若い頃の映像は初めて観た

歌い方や風貌は、まるきりディランみたいだ

横で友人が歌詞の紙きれを持って、歌うのかと思ったら、その詩を読むっていう

海外ツアーの際は、英語で歌ったのだろうか?

<中川五郎さん>

(これは葬儀だろうか 後ろではライヴペインティングをしている

自分はワールドツアーをしていて、高田さんが北海道のツアー中に倒れたと聞いて

その後持ち直したと聞いて安心したが、帰国したら亡くなったニュースを聞いた

人生の伴走者がいなくなるというあり得ないことが起こった

酒で肝臓を悪くして、時々入院していたが、亡くなったのは酒のせいではなかった

親友同士集まって、2日間、遺体と明かした

湿っぽいのがキライだったから、みんなで焼酎を飲んだりして

新聞に僕が追悼文を書いたので、今日はそれを読みたいと思います

(ポケットから記事を取り出して読む

***

ラストは、ライヴ終了後、ポスターをはがすスタッフの姿

「夢のようです 」

」

高田さんともう2人は、通りを曲がって姿が見えなくなるという粋なもの

ピアニカ?の音が響く中、断片的な映像が流れる

工事しているアパートの一室の木の戸が開いて張り紙がしてある

「高田は引越しました」

四畳半くらいの和室の1階で

部屋の中は紙のようなものが何枚かあるだけでカラッポなのが清清しい

この映画もぜひDVD化してほしいなあ

こんないい映画を観れて、今日もとても佳き1日でした

蝉でも鳴きはじめるんじゃないかってほどの夏日だったけれども

<その他の拾ったチラシ>(インスタにもアップしました

『BOB DYLAN DONT LOOK BACK』@新宿K's

『BOB DYLAN DONT LOOK BACK』@新宿K's

5/27(土)~ 17:00/19:00

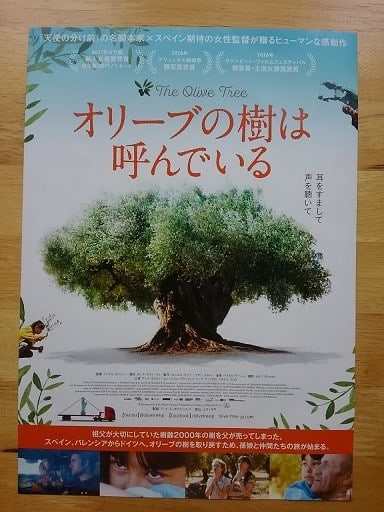

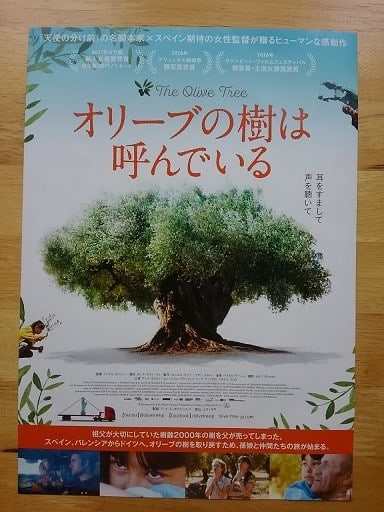

『オリーブの樹は呼んでいる』@シネスイッチ銀座ほか

『オリーブの樹は呼んでいる』@シネスイッチ銀座ほか

5.20~

以前、西畠清順さんの活動を見た時になにか違和感を感じたのは、こういった背景があるからなんだな

私は、花屋さんで売られる花をプレゼントされるよりも

道端に元気に咲いている季節ごとの名もない花を見るほうが好きだ

わざわざ現地から引き抜いて、他国へ売るのは

動物保護も兼ねているとはいえ、キリンや象を生息地から動物園の檻に入れるのと似ている気がする

田中哲司×西畠清順×鈴木浩介@ボクらの時代@表参道 Magia di farina

田中哲司×西畠清順×鈴木浩介@ボクらの時代@表参道 Magia di farina

『ちかくてとおい』@下北沢トリウッド

『ちかくてとおい』@下北沢トリウッド

2017年4月29日(土・祝)~5/19(金) ※火曜定休

映画『謎の天才画家 ヒエロニムス・ボス』

映画『謎の天才画家 ヒエロニムス・ボス』

イメージ・フォーラムで2017年12月ロードショー予定

trailer

5.7~5.12 74min

出演:高田 渡、中川イサト、中川五郎

監督・撮影・編集:代島治彦

語り:田川 律

題字・絵:南 椌椌

ピアニカ演奏:ロケット・マツ

trailer

trailer ウィキ

ウィキ1949年1月1日 - 2005年4月16日

父親は、詩人・活動家・元共産党員の高田豊。息子は、マルチ弦楽器奏者の高田漣

13:00~の回を観た

ついこないだ見つけた情報で、間に合って本当によかった これも縁だな

少し早めに行ったら、席は自由に選べて、一番後ろの真ん中にした

さすがに月曜の昼とあって、客は15、6人ほど

もっともっと観てほしい 観るべき映画はこういう映画だと思う

ドキュメンタリーでもあり、貴重なライヴの再体験でもある

何度も泣ける歌、場面もあったが、泣くのは違うという気がして

鼻をグズグズさせるのをやめて

素晴らしい曲を1つずつ噛みしめて、MCに笑った

本人はもういないのに、いるような気がする

最初に知ったのは、♪トンネルの唄 だったろうか

松倉如子ワンマン@吉祥寺スターパインズカフェ

松倉如子ワンマン@吉祥寺スターパインズカフェその後、バンバンバザールや、中山うりちゃんの♪生活の柄 などを聴いて、

アルバム『ごあいさつ』も聴いたけれども、やっぱりこのぐらいのハコで

生で聴くのが一番だな つらつらと笑い話を聞きながら

【内容抜粋メモ】

(会話、MC等はおぼろげな記憶なので、ご勘弁を

家からギターをかついでライヴ会場へ向かって歩く

その横をカメラマンが沿って歩きながら、いろいろと話す

「吉祥寺にはもう長いですよね 好きですか?」

「面倒なだけ、引っ越すのが だからずっといるんだよ」

「ヒマだから歌いに行くっていうのがイイ

みんなものんびりやったほうがイイと思いますよ」

ドキュメント映画『タカダワタル的』の話もちょこっと出てきた

<セトリ>(順不同 覚えているかぎりです

眼鏡をゆっくり出して、

譜面台には、たぶん自筆で書いた詩が書かれているファイルだけペラペラめくって

その時々に歌いたい曲を読むように歌っている様子

♪仕事さがし

乗るんだよ 電車によ

乗るんだよ 電車によ

雨の日も 風の日も

仕事にありつきたいから

♪アイスクリーム

「一番短い歌を演ります」と言って、ほんとに短かったw

♪コーヒーブルース

三条へいかなくちゃ

三条堺町のイノダって云うコーヒー屋へね

あの娘に会いに なに好きなコーヒーを少しばかり

♪69

♪トンネルの唄

♪鎮静剤 マリー・ローランサン/詩

退屈な女より もっと哀れなのは 悲しい女です。

悲しい女より もっと哀れなのは 不幸な女です。

不幸な女より もっと哀れなのは 病気の女です。

病気の女より もっと哀れなのは 捨てられた女です。

捨てられた女より もっと哀れなのは よるべない女です。

よるべない女より もっと哀れなのは 追われた女です。

追われた女より もっと哀れなのは 死んだ女です。

死んだ女より もっと哀れなのは 忘れられた女です。

(これはSNSかどこかで読んだことがある

♪本当のことが言えたらな

♪風

♪銭がなけりゃ

♪ひまわり

♪しらみの旅

(歌っている間中、右に映っているスタッフさんが涙ぐんでいた

<MC>

「大きなステージもやったし、ヨーロッパツアーもやった

でも、こういう所のほうが好きです

大きい所だと、前の十数人の顔しか見えない

後ろなんか手をあげてこうして拍手してたりするけれども

あれは曲を聴いてないんじゃないかな」ww

「こんな“ボーダーラインでも大丈夫なんだ”てところを見せてもいい

私は“ボーダーライン”て、線の上にいるんだと思っています 下じゃなくてね」

「役所で遺体を焼くと3000円ほどかかるとかで

私の兄が陶芸(?)をやっているので、兄に“窯で焼いてくれないか”と頼んだら

“1500℃だぞ

”て 意外とツヤツヤしたいいモノが出来るかもしれません

”て 意外とツヤツヤしたいいモノが出来るかもしれません

それを奥さんに話したら「早く寝なさい」と言われました(w

・・・夜中に、ふと目が覚めて、横に女房が寝ていると驚く時があります

何だこれは!?と思ってね(ww

でも、隣りに女性がいてくれるというのはイイものです」

カメラが引くと、ステージの端っこに女の子が窮屈そうに体育座りをしていて

「大丈夫? 僕のイス貸そうか? 怖くないよ」w

「今日、来ている人も“これから”という人たちばかりです

そうじゃない人も多少いますが」

「亡くなっても、近所には“最近みかけない”てことにすればいい

“亡くなった”なんて言わなくていいんだ」

幽霊の小噺みたいなのもしてた

「町の外れに幽霊が出る家

があるという噂を聞いて、ある男が見てやろうじゃないかと来た

があるという噂を聞いて、ある男が見てやろうじゃないかと来た酒とつまみをもってひと晩泊まったが、“薮蚊が出た以外に何も出なかったぞ”と言ったら

“ここいらはみんな農薬を撒くから、薮蚊は1匹もいないはずなんですがね”」

♪ブラザー軒

死んだおやじが入って来る

死んだ妹をつれて

氷水を食べに ぼくのわきへ

ふたりには声がない

ふたりにはぼくが見えない

東一番丁、ブラザー軒

硝子簾の向うの闇に

(哀しい歌だ

高田さんの歌詞は、情景がすぐ目に浮かぶ、短い中に詩心があふれている

「明治以降からすっかり変わってしまった気がします

2度の戦争

があって、日本人が本来持っていた根本的な力強さが失われてしまった」

があって、日本人が本来持っていた根本的な力強さが失われてしまった」「もうそろそろ終わりにしようと思います」

「12時までまだ時間ありますよ」

「長くやればいいってもんじゃないよ あなたが帰ればいいw

これが田舎だとほんとに“拉致”になりますからね」爆

「いつもは♪生活の柄 をやって終わるんですが、毎回で飽きちゃったから別の曲を演ります」w

お客さんが写真

をパシャっと撮った音を聞いて、

をパシャっと撮った音を聞いて、歌いながら合間に「1枚高いよ」て挟むなんて、ほんと可笑しいw

でも、MCの内容は「死」に関することが多かった気がする

病気をかかえていて、容態が悪いことが分かっていたのだろうか?

狭い会場の後ろの席の女性は、歌を聴きながらハンカチで涙を拭いている様子だった

映画館の客席からも時々、鼻をすする音がしていた

<中川イサトさんインタビュー>

父が詩人で酒飲みだった

彼は父に近づきたかったのではと思う

酒の代わりにコーヒー

を飲んでいた

を飲んでいた今では有名になった「イノダ」とかでね

出会ったのは、1960年代後半

ウディ・ガスリーや、ディランなどのフォークに、日本語の日常の歌詞を乗せて歌った

安保の頃は、大学でギター1本で歌うのがスタイルだった

♪自衛隊に入ろう をやった時は衝撃的だった

こんなに直接的な歌詞で歌う人は誰もいなかった

そんな風潮もなくなって、もっと個人的な、周りの人間のことを歌うようになった

彼は人間が好きなんですよ、とにかく

普段はボソボソと話すけれども、歌う時やMCでは声がよく通る

(若い頃の映像は初めて観た

歌い方や風貌は、まるきりディランみたいだ

横で友人が歌詞の紙きれを持って、歌うのかと思ったら、その詩を読むっていう

海外ツアーの際は、英語で歌ったのだろうか?

<中川五郎さん>

(これは葬儀だろうか 後ろではライヴペインティングをしている

自分はワールドツアーをしていて、高田さんが北海道のツアー中に倒れたと聞いて

その後持ち直したと聞いて安心したが、帰国したら亡くなったニュースを聞いた

人生の伴走者がいなくなるというあり得ないことが起こった

酒で肝臓を悪くして、時々入院していたが、亡くなったのは酒のせいではなかった

親友同士集まって、2日間、遺体と明かした

湿っぽいのがキライだったから、みんなで焼酎を飲んだりして

新聞に僕が追悼文を書いたので、今日はそれを読みたいと思います

(ポケットから記事を取り出して読む

***

ラストは、ライヴ終了後、ポスターをはがすスタッフの姿

「夢のようです

」

」高田さんともう2人は、通りを曲がって姿が見えなくなるという粋なもの

ピアニカ?の音が響く中、断片的な映像が流れる

工事しているアパートの一室の木の戸が開いて張り紙がしてある

「高田は引越しました」

四畳半くらいの和室の1階で

部屋の中は紙のようなものが何枚かあるだけでカラッポなのが清清しい

この映画もぜひDVD化してほしいなあ

こんないい映画を観れて、今日もとても佳き1日でした

蝉でも鳴きはじめるんじゃないかってほどの夏日だったけれども

<その他の拾ったチラシ>(インスタにもアップしました

『BOB DYLAN DONT LOOK BACK』@新宿K's

『BOB DYLAN DONT LOOK BACK』@新宿K's5/27(土)~ 17:00/19:00

『オリーブの樹は呼んでいる』@シネスイッチ銀座ほか

『オリーブの樹は呼んでいる』@シネスイッチ銀座ほか5.20~

以前、西畠清順さんの活動を見た時になにか違和感を感じたのは、こういった背景があるからなんだな

私は、花屋さんで売られる花をプレゼントされるよりも

道端に元気に咲いている季節ごとの名もない花を見るほうが好きだ

わざわざ現地から引き抜いて、他国へ売るのは

動物保護も兼ねているとはいえ、キリンや象を生息地から動物園の檻に入れるのと似ている気がする

田中哲司×西畠清順×鈴木浩介@ボクらの時代@表参道 Magia di farina

田中哲司×西畠清順×鈴木浩介@ボクらの時代@表参道 Magia di farina 『ちかくてとおい』@下北沢トリウッド

『ちかくてとおい』@下北沢トリウッド2017年4月29日(土・祝)~5/19(金) ※火曜定休

映画『謎の天才画家 ヒエロニムス・ボス』

映画『謎の天才画家 ヒエロニムス・ボス』イメージ・フォーラムで2017年12月ロードショー予定

trailer

「特別養子縁組」

「特別養子縁組」

」と抱っこするなど

」と抱っこするなど のごとく怒っている、余裕のママさんも多い中、素晴らしい

のごとく怒っている、余裕のママさんも多い中、素晴らしい