図書館から借りていた 平岩弓枝著 「新・御宿かわせみシリーズ」第2弾目の作品、「華族夫人の忘れもの」(文春文庫)を 読み終えた。

本書には 表題の「華族夫人の忘れもの」の他、「士族の娘」、「牛鍋屋あんじゅ」、「麻太郎の休日」、「春風の殺人」、「西洋館の亡霊」の 連作短編6篇が収録されている。

数年前までまるで読書の習慣等無かった爺さん、我ながら信じられないことだが、前作「御宿かわせみシリーズ」(全34巻)を 一昨年3月から1年10ケ月間掛けて、昨年12月になんとか読み切った。乗り掛かった船?、その続編である「新・御宿かわせみシリーズ」も読んで見たい気になり その2巻目だ。

「新・御宿かわせみシリーズ」は 時代が幕末から明治に変わり、「御宿かわせみシリーズ」の主要登場人物の子供達が主役になっており、ストーリーも一変、一見して現代小説風に思えてしまう部分もあるが、旧作品の事件や登場人物との関わりが面々と底に流れており、時代小説と現代小説の狭間のような作品だと思う。

神林東吾は 生きているのか死んでしまったのか・・・、

るいや千春がいつの時点で 神林麻太郎の出生の秘密を知るのだろうか・・・、

そんなことに気を揉ませながら 次々と起きる事件を 麻太郎、源太郎等若い世代が解決していく展開になっている。

読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう爺さん、読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも その都度、備忘録としてブログに書き留め置くことにしている

「華族夫人の忘れもの」

春日井蝶子(春日井第3夫人)、金港屋銀三、

旅館「かわせみ」の女主人るい、女中頭お吉、大番頭嘉助が お吉の義姉の法要のため箱根に出掛け、るいの一人娘千春、番頭になったばかりの正吉、女中頭代理お晴、若い三人が「かわせみ」を取り仕切っている間の出来事。日本橋で古美術商を営んでいるお千絵、お千代(畝源太郎の母妹)の紹介で 初めて「華族」を宿泊させることになった「かわせみ」。春日井夫人とはいったい誰?、鶴賀喜久太夫?、お蝶?、神林麻太郎との関わりは?

「士族の娘」

畝源太郎、おみち、お秀、久根芳次郎、花世、

頼まれて古代裂屋「入川」の用心棒をしていた源太郎は 母親のお千絵に反対されやめたが、そのあとがまの久根芳次郎は元 旗本の次男坊(士族)。「花にはわかっているのです。必ず怖ろしいことが起きます。そうなってからでは遅いから・・・」、花世の予感した通りの結末になってしまう。

「牛鍋屋あんじゅ」

お安、太郎吉、与戸屋金之助、乙助、吉平、

通りすがりに独楽の回し方を教えた子供太郎吉にすっかり懐かれてしまう神林麻太郎。前作「御宿かわせみシリーズ」の主人公神林東吾と容姿も言動も生き写しのような麻太郎が活躍する「新・御宿かわせみシリーズ」、作者の意図するところだろうか。読者は 前作を読み直しているような錯覚さえ覚える。「乙助は横浜で写真をとったんだな」・・「写真」という言葉が 初めて出てきた。

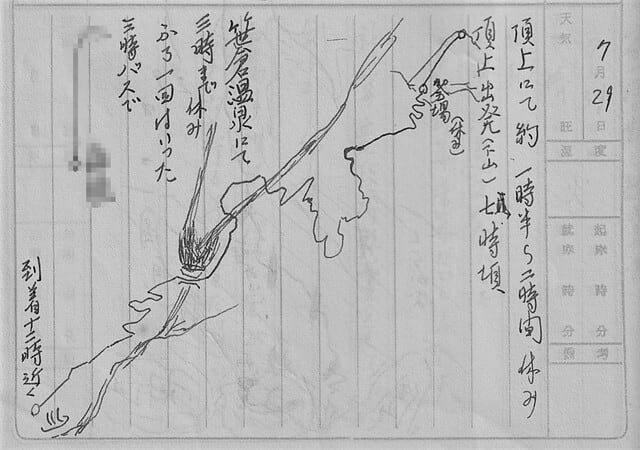

「麻太郎の休日」

河内屋信兵衛(元神奈川奉行所役人村尾信兵衛、士族)、勘吉、お雪、お柳、角之助、松江

バーンズ医師の診療所で働く神林麻太郎が7日毎の休日、ぶらり出掛けようとした時、顔見知りの若者勘助が走ってきて 「神林先生」「俺、親父を殺した・・・」、何事?、角之助が急病?、畝源太郎、麻生宗太郎も駆け付け・・、万年青(おもと)?

「春風の殺人」

梅千代、八重丸、福み(おふく)、染千代、寄居忠兵衛、清水喜兵衛、

元旗本(士族)で武器商人として成功した横浜の寄居忠兵衛が探す「お千加」という娘は、いったいどっち?、源太郎が依頼され、麻太郎も乗り出すが・・・、大川からの烈風が見送っている人々の顔に正面から襲いかかった。

「西洋宿館の亡霊」

村崎彦次郎、三佐緒、村崎安三郎、お松、湊屋勘兵衛、おきみ、高山仙蔵、

旅館「かわせみ」の隣家の隠居所が取り壊されたことで 「かわせみ」もネズミの跳梁に手を焼いている折、るいの留守中、仏壇の内外を掃除していた千春が 引き出しから父親神林東吾署名の「遺言のこと」という巻紙を発見、ついに 神林麻太郎の出生の秘密を知ってしまう。衝撃を受けた千春は 「かわせみ」を飛び出し、麻太郎に会いに向かうがあいにく麻太郎は横浜へ出掛けており、無我夢中の千春は 陸蒸気で横浜へ向かおうとする。偶然、源太郎、長助が千春を見付け、源太郎が同行、行き着いた横浜の宿屋湊屋で甲高い女の声、「うちの人、村井安三郎が神林東吾という人と会う約束で・・・」、「神林東吾」という名前を聞き付けた千春、源太郎・・、事件に巻きまれる?。千春がピンチ、神林麻太郎が・・、麻生宗太郎が・・・、

(豆知識)

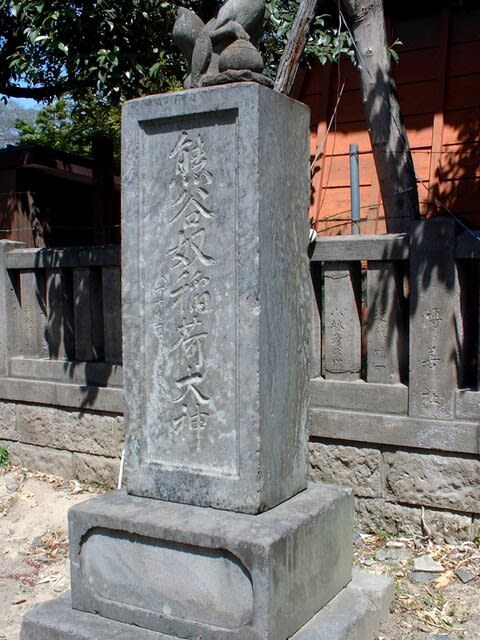

「華族」

明治2年岩倉具視の政策による廃藩置県が行われ、同時に 明治維新後の「公卿(公家)」(5家)、「諸侯(大名等)」(15家)を廃止し、その他407家、合計427家を 「華族」と定められた。更に 明治17年には「華族令」が発布され 華族の当主は 「公爵」、「侯爵」、「伯爵」、「子爵」、「男爵」の五階の爵位に叙され、その華族制度は 昭和22年(1947年)5月3日、「法の下に平等」を定めた「日本国憲法」施行まで続いた。

「士族」

明治維新後 江戸時代の武士階級や公家、寺院の使用人で 「華族」に組み入れられなかった者に対して与えられた身分制度の族称。「士族」階級に属する者には 「士族」の身分表示が許され、昭和22年5月3日、民法改正による家制度廃止まで戸籍に記載された。「士族」の中には 知識や人脈、既得権益を生かして実業家として成功する者等もいたが、「士族」に対する恩典は 次々剥奪され 次第に 名分上の栄誉も無く、単に戸籍上における「士族」に過ぎなく、馴れない商売に手を出し失敗する例が多かったという。それを揶揄した「士族の商法」という 言葉が生まれた。