日に日に感染者が増えて、コワイ状況になってきましたね。

こんな時に出歩くな!! ・・・・というお叱り覚悟で(汗)

アップしそびれてるので・・・アップしておきます。

先週、三密を避けつつ、大津の西教寺に行ってきました~

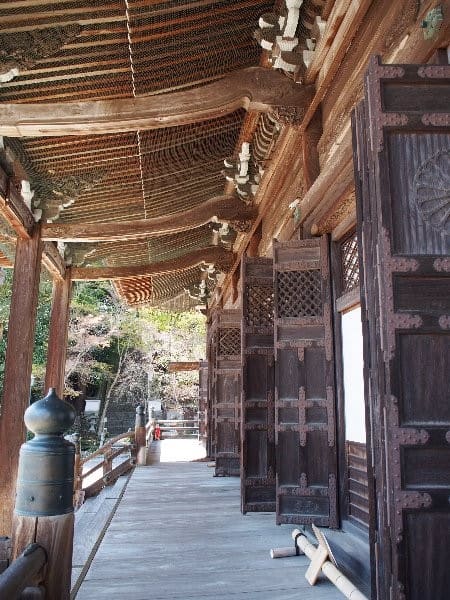

総門。坂本城から移築したといわれています。

朝ドラスカーレットロス?も続いてますが(苦笑)

ぼちぼち大河ドラマにシフトしないと?? 行ってきました。

・・・地元にゆかりのある人を描いてますから!

昨年あたりから、明智光秀に関連する番組も多いので、

城郭とか、本能寺の変に関するものとか、NHKだけやなく民放でも。

けっこう見てるんですが、やっぱり戦国時代は面白いですよね。

古文書など、歴史は、勝った人が書いてるので、

史実は何が正しいのかはわからないですよね。

だから、歴史家はいろいろと調べたくなるんですね。

大河ドラマ「国盗り物語」を見て、史学科に行こうと思った私なので(笑)

・・つまり、かなりミーハーなんですけど~

下剋上の言葉を後世に知らしめ、近世への道筋を作った斎藤道三。

彼の後を受け継いだとされるのが、娘婿の信長と甥の光秀。

二人が本能寺で対決し、どちらも散っていく・・司馬遼太郎の名作ですね。

今でも記憶にあるのが、織田信長を演じた高橋英樹さんが、

浅井・朝倉の首を取り、頭蓋骨に金箔をはって杯にし、

それに酒をついで、光秀を演じた近藤正臣さんに飲ませようとしたシーン。

屈辱に顔をこわばらせる光秀・・・流浪しているときに、

光秀は朝倉氏に身を寄せていたことがあるからなんですけど、

それを知っていて、そういうことをするんですね、信長は。

・・・いやいや、諸説ありますが!~

光秀が本能寺の変をなぜ起こしたかは、

いまだに解明されていないんやけど、

ゆえに、あれこれ想像するのは、けっこう楽しいですよね。

野望説、怨恨説・・・昭和40年代ごろまではこれが主流やったとか。

信長非道阻止説、突発説(偶発説)、朝廷黒幕説(朝廷関与説)

いやいや、秀吉黒幕説、家康黒幕説・・・

歴史家の人々の話を聞くと、本当に面白いです。

・・・最近は四国征伐回避説(四国説)が優位みたいですね。

要は、どれも決め手がなく定説に至らないようですが、

間違いないのは、西教寺に明智家の一族の墓があるということですね。

総門からの参道の桜。

宗祖真盛上人の大師殿の前から見た参道の桜と琵琶湖。

大師殿の門。

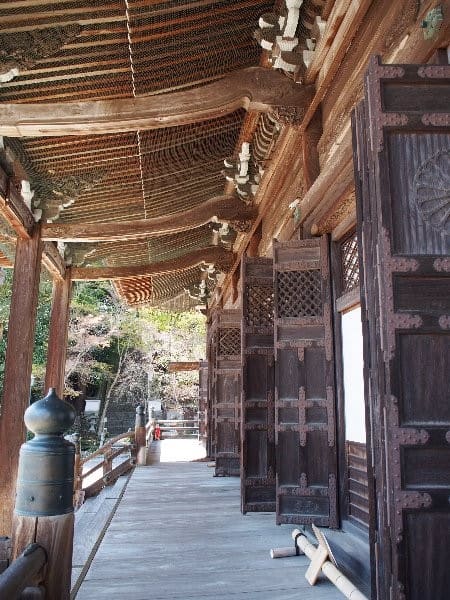

本堂。重要文化財。

西教寺は天台真盛宗の総本山、だそうです。

信長の比叡山焼き討ちの時、坂本の町も焼かれてしまいました。

後に本堂などが再建されましたが、

坂本城に入った明智光秀の支援もあったと考えられています。

光秀は、戦死した家臣らの供養も西教寺で行っており、

供養米を寄進した寄進状が現存しています。

明智一族の墓所の桜。

二十五菩薩像。

明智光秀の供養塔。

明智光秀の妻、熙子の墓。

ドラマでは木村文乃さんが演じてますね。

光秀より6年先に亡くなったので、光秀がここに祀ったようです。

熙子さんのお墓の手前に、芭蕉の句碑が!

月さびよ 明智が妻の はなしせよ

横にある札に、こんな文章が書かれてました。

作家の中島道子氏の『明智光秀の妻煕子』という小説の序文に次のように煕子夫人のことが書かれている。

人生を旅と心得、旅を求めてやまなかった芭蕉は、軍旅に敗死した武将への限りない哀惜を詠んでいる。その中で唯一女性に対する句が異彩を放っている。明智光秀の妻である。

比較的近年まで、光秀は逆臣、叛将とのみ言われてきたにもかかわらず、封建体制下の江戸時代にあって、光秀の妻を顕彰したのは、まさに自由人芭蕉その人であった。明智が妻の句は『奥の細道』の旅の途次、越前(福井県)は丸岡に足を止めた折、耳にしたことを後、伊勢の門弟山田又玄の妻に贈ったものである。

月さびよ 明智が妻の 咄せよ 芭蕉

まさに、この一句に人生感があらわれていると言えよう。

光秀が越前の朝倉氏のところに身を寄せていたころ、

連歌の会に参加したいのにその費用が捻出できなかったが、

妻の煕子が自分の黒髪を切って売り、酒や料理に充てたとか。

内助の功として夫に使えた煕子を光秀は生涯大切にしたんですね。

側室も持たずに。

芭蕉はその話を聞いて俳句にしたんでしょうか。

本堂から見た明智一族の墓にある桜。

本堂の奥に、客殿があります。

客殿。重要文化財。

伏見城にあった旧殿を移築。

客殿の庭園。小堀遠州作らしい。

書院に、光秀に関する資料室が設けられ、

供養米を寄進した寄進状も、展示されてましたよ。

総門のそばに、禅明坊光秀館という、大河ドラマ館がありました。

…写真を撮りそびれた・・・

体温チェックをして入場。

ドラマで使用されている光秀や熙子の衣装などが展示されてました。

坂本一帯で、戦国ぶらさんぽ「びわ湖大津・光秀大博覧会」が開催されてるんですね。

また、落ち着いたら、坂本をぶらさんぽ、します・・・

こんな時に出歩くな!! ・・・・というお叱り覚悟で(汗)

アップしそびれてるので・・・アップしておきます。

先週、三密を避けつつ、大津の西教寺に行ってきました~

総門。坂本城から移築したといわれています。

朝ドラスカーレットロス?も続いてますが(苦笑)

ぼちぼち大河ドラマにシフトしないと?? 行ってきました。

・・・地元にゆかりのある人を描いてますから!

昨年あたりから、明智光秀に関連する番組も多いので、

城郭とか、本能寺の変に関するものとか、NHKだけやなく民放でも。

けっこう見てるんですが、やっぱり戦国時代は面白いですよね。

古文書など、歴史は、勝った人が書いてるので、

史実は何が正しいのかはわからないですよね。

だから、歴史家はいろいろと調べたくなるんですね。

大河ドラマ「国盗り物語」を見て、史学科に行こうと思った私なので(笑)

・・つまり、かなりミーハーなんですけど~

下剋上の言葉を後世に知らしめ、近世への道筋を作った斎藤道三。

彼の後を受け継いだとされるのが、娘婿の信長と甥の光秀。

二人が本能寺で対決し、どちらも散っていく・・司馬遼太郎の名作ですね。

今でも記憶にあるのが、織田信長を演じた高橋英樹さんが、

浅井・朝倉の首を取り、頭蓋骨に金箔をはって杯にし、

それに酒をついで、光秀を演じた近藤正臣さんに飲ませようとしたシーン。

屈辱に顔をこわばらせる光秀・・・流浪しているときに、

光秀は朝倉氏に身を寄せていたことがあるからなんですけど、

それを知っていて、そういうことをするんですね、信長は。

・・・いやいや、諸説ありますが!~

光秀が本能寺の変をなぜ起こしたかは、

いまだに解明されていないんやけど、

ゆえに、あれこれ想像するのは、けっこう楽しいですよね。

野望説、怨恨説・・・昭和40年代ごろまではこれが主流やったとか。

信長非道阻止説、突発説(偶発説)、朝廷黒幕説(朝廷関与説)

いやいや、秀吉黒幕説、家康黒幕説・・・

歴史家の人々の話を聞くと、本当に面白いです。

・・・最近は四国征伐回避説(四国説)が優位みたいですね。

要は、どれも決め手がなく定説に至らないようですが、

間違いないのは、西教寺に明智家の一族の墓があるということですね。

総門からの参道の桜。

宗祖真盛上人の大師殿の前から見た参道の桜と琵琶湖。

大師殿の門。

本堂。重要文化財。

西教寺は天台真盛宗の総本山、だそうです。

信長の比叡山焼き討ちの時、坂本の町も焼かれてしまいました。

後に本堂などが再建されましたが、

坂本城に入った明智光秀の支援もあったと考えられています。

光秀は、戦死した家臣らの供養も西教寺で行っており、

供養米を寄進した寄進状が現存しています。

明智一族の墓所の桜。

二十五菩薩像。

明智光秀の供養塔。

明智光秀の妻、熙子の墓。

ドラマでは木村文乃さんが演じてますね。

光秀より6年先に亡くなったので、光秀がここに祀ったようです。

熙子さんのお墓の手前に、芭蕉の句碑が!

月さびよ 明智が妻の はなしせよ

横にある札に、こんな文章が書かれてました。

作家の中島道子氏の『明智光秀の妻煕子』という小説の序文に次のように煕子夫人のことが書かれている。

人生を旅と心得、旅を求めてやまなかった芭蕉は、軍旅に敗死した武将への限りない哀惜を詠んでいる。その中で唯一女性に対する句が異彩を放っている。明智光秀の妻である。

比較的近年まで、光秀は逆臣、叛将とのみ言われてきたにもかかわらず、封建体制下の江戸時代にあって、光秀の妻を顕彰したのは、まさに自由人芭蕉その人であった。明智が妻の句は『奥の細道』の旅の途次、越前(福井県)は丸岡に足を止めた折、耳にしたことを後、伊勢の門弟山田又玄の妻に贈ったものである。

月さびよ 明智が妻の 咄せよ 芭蕉

まさに、この一句に人生感があらわれていると言えよう。

光秀が越前の朝倉氏のところに身を寄せていたころ、

連歌の会に参加したいのにその費用が捻出できなかったが、

妻の煕子が自分の黒髪を切って売り、酒や料理に充てたとか。

内助の功として夫に使えた煕子を光秀は生涯大切にしたんですね。

側室も持たずに。

芭蕉はその話を聞いて俳句にしたんでしょうか。

本堂から見た明智一族の墓にある桜。

本堂の奥に、客殿があります。

客殿。重要文化財。

伏見城にあった旧殿を移築。

客殿の庭園。小堀遠州作らしい。

書院に、光秀に関する資料室が設けられ、

供養米を寄進した寄進状も、展示されてましたよ。

総門のそばに、禅明坊光秀館という、大河ドラマ館がありました。

…写真を撮りそびれた・・・

体温チェックをして入場。

ドラマで使用されている光秀や熙子の衣装などが展示されてました。

坂本一帯で、戦国ぶらさんぽ「びわ湖大津・光秀大博覧会」が開催されてるんですね。

また、落ち着いたら、坂本をぶらさんぽ、します・・・