昨日の午後、五頭山方面へ車を走らせました。

これから、紅葉の季節が始まるので、撮影ポイントの下見を兼ねたドライブです。

帰りに、いつもとは違う道を通ったら、少し迷ってしまいました。

とある集落へ入ったら「笹岡城址」と田んぼの脇に看板が出ているのを見つけました。

歴史好きとしては、丁度良い寄り道だと感じたので、寄って見ました。

下の、一番上が田んぼから城址を眺めた写真です。

ちょうど、新潟平野へ舌状に小高い丘が張り出したような平山城です。

平山城といっても、険しい山ではなくて、写真に見える斜めの道を上がると、直ぐに本丸の跡です。

下の2枚目の写真が本丸の跡です、北方面を望んで撮影しています。

多分、杉の木を切り払えば、新発田市方面が一望に見渡せる眺めだと思います。

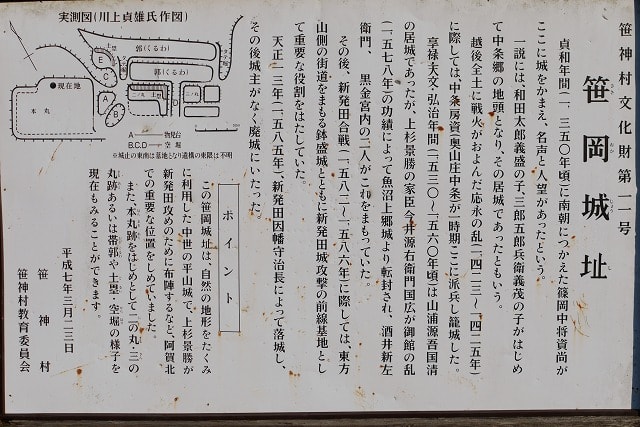

本丸跡に建てられていた説明看板によると、城の歴史は相当古いようです。

城が一番活躍した時期は、上杉景勝が越後統一の戦いを繰り広げていた時代です。

現在の新発田市を本拠地としていた新発田氏と対峙する、上杉方の前線基地としての機能を持っていたようです。

最初、ここが新発田氏への前線基地と言う説明がピンと来ませんでした。

何せ、城の北方には、広大な新潟平野が広がっているので、城を無視して通過することは簡単です。

Webを検索して、とあるサイトの説明を見て、前線基地という意味を納得しました。

そのサイトで教えられたのは、歴史の史跡を見る時、絶対に現在の地勢を前提にしてはいけないということです。

上杉景勝が越後統一の戦いを繰り広げていた時代、城の前面は平野ではありませんでした。

当時、城の縁は、水面に面していたようです。

つまり、城の前面へは沼沢地帯が広がっていて、この城は沼沢地対へ舌状に張り出していたわけです。

しかも、城の縁に新発田へ通ずる街道が通っていたようですから、交通の要衝に城が立地していたことになります。

これだったら、間違いなく「前線基地」ですね。

下の写真で、大きな杉の写真が4枚ありますが、この杉は城址の縁にそびえ立っています。

この過ぎには「十郎杉」という名前が付いています。

私が見たサイトによると、この十郎杉の際に船着場があって、杉は目印になっていたようです。

この城が輝いていた時代、私が住んでいる場所は、間違いなく沼沢地帯の底だった筈です。

今は水が干上がった土地となっていますが、これじゃ地盤が悪いのは当たり前だと、納得しました。