龍岡城五稜郭

五稜郭 といえば函館の五稜郭が有名。

あまり知られていないが、実は日本にはもう一つ五稜郭が存在するのである。

それが私の故郷の隣町(今は佐久市)にある龍岡城五稜郭。

幕末の1864年から1867年にかけ、大給松平氏最後の藩主松平乗謨(のりかた)によって築城された。

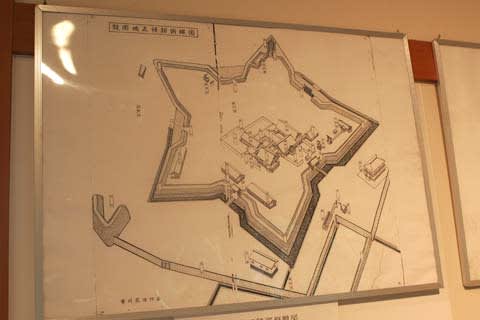

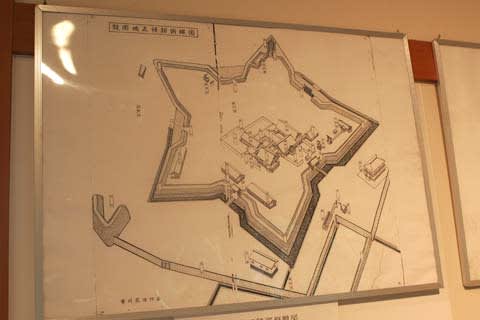

訪れると、城址北側には「五稜郭 であいの館」があり、資料が並べられている。

館には年配のボランティアのガイドさんが常駐していて、いろいろお話をうかがうことができた。

大手橋と城址碑

この大手橋、普段は小学校の正門として使われている。

城の堀や石垣は築城当時のものがほぼ完全な形で残され実に美しい佇まいを見せている。

この堀は、明治新政府の元で完全に埋められたのであるが、昭和8年村人によって復元工事が行われ元の姿に戻された。

当時の建物はほとんど移築されたり壊されたりしたが、この御台所だけは学校として使用するために残された

目を横に移すと・・・

小学校! 城址は小学校として使われている

御台所は昭和34年ころまでは理科室や家庭科室として使われていたということである。

堀と武者走りの土手

掘りは小学校の校庭を取り巻いているが柵やフェンスなど全く無い。それがまた良い。

城址碑の横に建てられている大給恒記念碑

龍岡城を築城した松平乗謨はフランス語もしゃべれたほど海外の知識を吸収し学問に秀でた時代の先駆者であった。

徳川幕府の老中や陸軍総裁を務めたあと(陸軍総裁の後任は勝海舟)、版籍奉還後は大給恒(おぎゅうゆずる)と名を改め、佐野常民らと博愛社(後の日本赤十字社)創立に力を尽くした。

私の実家はこの龍岡城と少なからず縁がある

私の高祖父(祖父の祖父)は龍岡城の役人で、家に残されていた当時の書簡から博愛社の創設にも何らかの形で関わっていたことがうかがえる。

そのためか実家には大給恒直筆の額が残されている。

最近制作している五角形の箸に「五稜箸」という名をつけた所以は実はここにあるのである。

五稜郭 といえば函館の五稜郭が有名。

あまり知られていないが、実は日本にはもう一つ五稜郭が存在するのである。

それが私の故郷の隣町(今は佐久市)にある龍岡城五稜郭。

幕末の1864年から1867年にかけ、大給松平氏最後の藩主松平乗謨(のりかた)によって築城された。

訪れると、城址北側には「五稜郭 であいの館」があり、資料が並べられている。

館には年配のボランティアのガイドさんが常駐していて、いろいろお話をうかがうことができた。

大手橋と城址碑

この大手橋、普段は小学校の正門として使われている。

城の堀や石垣は築城当時のものがほぼ完全な形で残され実に美しい佇まいを見せている。

この堀は、明治新政府の元で完全に埋められたのであるが、昭和8年村人によって復元工事が行われ元の姿に戻された。

当時の建物はほとんど移築されたり壊されたりしたが、この御台所だけは学校として使用するために残された

目を横に移すと・・・

小学校! 城址は小学校として使われている

御台所は昭和34年ころまでは理科室や家庭科室として使われていたということである。

堀と武者走りの土手

掘りは小学校の校庭を取り巻いているが柵やフェンスなど全く無い。それがまた良い。

城址碑の横に建てられている大給恒記念碑

龍岡城を築城した松平乗謨はフランス語もしゃべれたほど海外の知識を吸収し学問に秀でた時代の先駆者であった。

徳川幕府の老中や陸軍総裁を務めたあと(陸軍総裁の後任は勝海舟)、版籍奉還後は大給恒(おぎゅうゆずる)と名を改め、佐野常民らと博愛社(後の日本赤十字社)創立に力を尽くした。

私の実家はこの龍岡城と少なからず縁がある

私の高祖父(祖父の祖父)は龍岡城の役人で、家に残されていた当時の書簡から博愛社の創設にも何らかの形で関わっていたことがうかがえる。

そのためか実家には大給恒直筆の額が残されている。

最近制作している五角形の箸に「五稜箸」という名をつけた所以は実はここにあるのである。