■

【物理学最前線|情報熱エンジン】

「微細加工技術とサブミクロンスケールのリアルタイム制御システムを組み

合わせることで、“マックスウェルの悪魔”と呼ばれる科学史上の重要な概

念を実験で初めて実現し、情報をエネルギーに変換することに成功。情報を

媒介して駆動する新規ナノデバイスの実現の可能性を示した」。これは旧聞

になるが、東京大学と中央大学の共同研究成果が発表された。

車のエンジンは燃料を燃やして温度差を作りピストンを動かす(温度差がな

いと動かず、エネルギーを取り出すこと不可)。これは、熱力学第2法則(

エントロピー増大則)として知られ、科学の基本法則の1つだ。1867年、ジ

ェームズ・クラーク・マックスウェルは、仮想的な悪魔を考えて、この法則

に疑問を突き付ける。つまりこうだ。

この悪魔は、分子の動きを観察し、それに応じてシステムを制御する。する

と、温度差がないところからエネルギーを取り出せ、熱力学第二法則を破る

ことができるように見えてしまう。これは、科学史上の重大なパラドックス

として知られ、熱力学第2法則に根本的な疑問を突き付けるが、現在ではマ

ックスウェルの悪魔はパラドックスではなく、悪魔が情報を処理するのに必

要なエネルギーを含めれば、熱力学第二法則が破れないことが分かった。た

だし、その理解の過程で、測定で得た情報に基づいて制御を行うことで(フ

ィードバック制御)、情報をエネルギーに変換できるという重要な概念が生

まれる。しかし、その科学的重要性にも関わらず、この情報-エネルギー変

換は未だに実現できていなかった。

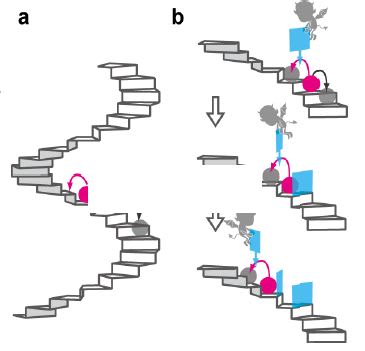

研究者らは、新規に開発した実験系(下図)を用い、上図のような螺旋階段

状ポテンシャルを回転ブラウン粒子に加え、リアルタイム制御システムを構

築し、実際に粒子を勾配に逆らい登らせることに成功。測定で得た情報量と

粒子が得たエネルギーを精密に測定し、情報をエネルギーに変換できること

を初めて示した(変換効率は約30%)。これにより、フィードバック操作と

エネルギーを結びつけ、情報をエネルギーに変換する「情報熱エンジン」を

満たすべき根本的な原理式の発見になったのだという。

※「Generalized Jarzynski Equality under Nonequilibrium Feedback Control」

※「等エネルギー過程及びエネルギー制御系でのJarzynski 等式」

この実験から、情報を自ら処理するような「ミクロな悪魔」つまり、自律的

に動くナノデバイスを作ることが挙げられ、現在の微細加工技術を応用すれ

ば、近い将来に実現できると期待される。また、制御方式を改善することで、

この研究によって得られた30%の変換効率をさらに高めることが可能だと考え

ているという。情報を媒介して駆動する新規のナノデバイスを実現できる可

能性があり半導体及びナノサイエンスへの波及効果が期待できるという。

これで、マクスウェルの悪魔という1867年ごろに考案され、20世紀にも議論

が行われた思考実験に一応の決着がついたように見える。つまり、ここでは、

情報とエントロピーの直接的関係が示され、一時期「系のエントロピーを増

大させずに情報を破壊することはできない」とされ、エントロピーの増大は、

一般的には熱の発生を意味し、この考え方を論理回路に適用すると、ANDゲー

トが発生する熱エネルギーの理論的最小値はNOTゲートのそれよりも大きいと

いうことになる(ANDゲートは2ビットを入力として1ビットを出力するため、

情報が破壊されているが、NOTゲートでは単に反転させるだけで情報が破壊さ

れていないため)。

物理的情報は、特に量子コンピュータの理論において重要であり、量子もつ

れ現象において、2つの粒子が分離して参照されていない状態で光速を超え

て相互作用する。2つの粒子が離れ、一方の粒子が観測されて量子状態が決

定されたとすると、自動的に他方の粒子の量子状態も決定されるが、2003年、

ヤコブ・ベッケンシュタインは物理学で大きくなりつつある傾向として、物

理世界が情報自体で構成されているという見方があるとした(デジタル物理

学)。

1984 Apple's Macintosh Commercial

1984 Apple's Macintosh Commercial

このことは、西洋の近代科学では、"実体"や"物質"という西洋的な概念を前

提として盲信し突き進んできたが、20世紀に原子を発見したと信じた後に科

学者たちの目的意識の進展による量子力学によって、"物質"という概念に大

きな疑問符をつきつけられた。「実はこの宇宙も我々もすべて(情報的な存

在で)シミュレーターの中の架空の存在なのかも知れない」とも考えられる

ようになってきたことだ。つまりは、この宇宙は本質的にデジタルであると

するヤコブ・ベッケンシュタインの‘数値解析仮説宇宙論’とでも呼べる思

想が展開してきていることだ。しかも、彼はわたしより1歳年上の理論物理

学者である。これは驚くべきことだ。

■

【ポスト・アルカイダ】

ビンラディン殺害は、テロ戦争の終わりと米国の国家戦略の転換につながっ

ていくだろうと田中宇がメルマガ(5月6日「田中宇の国際ニュース解説」)で

予測している。「国防総省では今年4月に「米国は世界戦略における優先順

位の決定を間違っている。イスラム過激派に対して過剰反応してしまってい

るし世界戦略が軍事面に偏りすぎている。米国は、自国の若者の教育に不熱

心でエネルギーなど経済態勢の強化も怠っており、国としての競争力を減退

させている。軍事費を減らして社会や経済の国力増進に回すべきだ」とする、

自己否定を含んだ国家戦略の草案「国家戦略談話」(National Strategic Narrative)

を紹介している。

「国家戦略談話の骨子」

1)封じ込めから開放システムの信頼性

2)封じ込めから維持まで

3)抑止力と防衛から民営と競合

4)ゼロサムから相互依存の国際政経

5) 国家の繁栄と警備行動

・封じ込めから維持へ:信頼による実効

・米国の価値観と国益の持続

・3つの投資の優先度

・公正な競争と抑制

・決定と拒否の格差を埋める

・戦略的生態系の信頼性

・脅威とリスクを超えた機会

・国家の繁栄と警備行動

・希望の灯火、約束の道

ここで重要なのは、ビンラディンが如何に殺害されたのかではない、どうし

て殺害しなければならなかったのかの「正統性」だ。ここに紹介した「国家

戦略談話の骨子」の概説で触れられている、1)での「開放形システムによる

信頼性の実効」だが、下記の原文の通りに、理想があるいは希望が、貫徹さ

れるかが重要だ。これは、現在日本で進行している<国難>を鑑みれば‘第三

の敗戦からの復興’を感じさせる歴史的な談話ではないかと、深くため息を

つきつつ腑に落すこととなった。

‘ In other words, the U.S. should stop trying to dominate and direct global

events. The best we can do is to build our capital so that we can influence

events as they arise. ’

■