■

【未来の泉の女神を探せ】

有機EL、有機薄膜太陽電池、有機半導体、有機ラジカル電池、

有機二次電池と有機エレクトロニクスが俄然注目を浴びるよう

になってきている。とりわけ、電気自動車や分散型発電の普及

の鍵を握る蓄電池の高性能化に多電子系有機二次電池の研究開

発に注目を浴びているということでネットで下調べすることに。

【村田製作所の場合】

【符号の説明】

4 正極 6負極 9電解質

【課題】

充放電を繰り返しても容量低下の少ない長寿命で安定な電極活物

質とそれを用いた非水電解質二次電池を提供する。

【解決手段】

非水電解質二次電池は、下記化学式で示されるジオン構造を構成

単位中に有する有機化合物を主体とした電極活物質を二次電池の

電極に用いた。

現在、携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラ等の携帯用電

子機器の市場拡大に伴い、これら電子機器のコードレス電源とし

てエネルギー密度が大きく長寿命の二次電池が待望されている。

その中でも、エネルギー密度の高いリチウム電池に期待がかかっ

ているが、リチウムイオン二次電池は、正極におけるリチウムイ

オンの移動が律速となり移動速度が遅く、このため正極での電池

反応速度が律速となり充放電速度が制限され、高出力化や充電時

間の短時間化に限界がある。

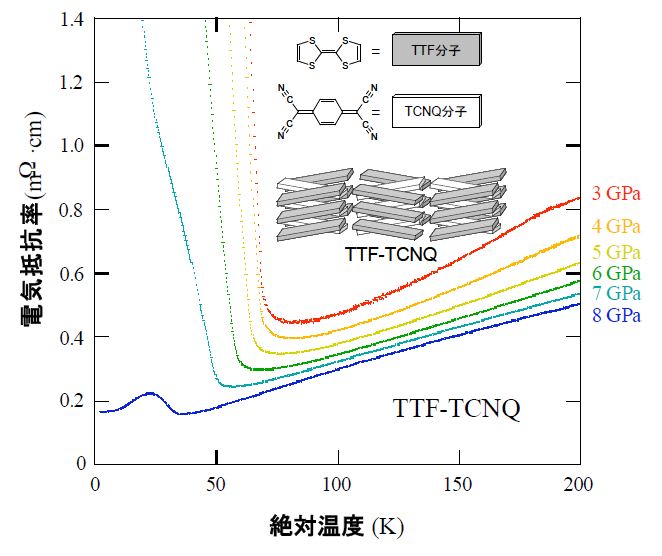

そこで登場してきたのが有機ラジカル電池と有機多電子系二次電

池だ。このうち(上の図クリック)、有機ラジカル化合物は、電

子軌道の最外殻に不対電子であるラジカルを有し、このラジカル

が反応性に富んだ化学種で、ある程度の寿命を持って消失するも

のが多いが、共鳴効果や立体障害、溶媒和の状態によっては安定

する。その特徴は、反応速度が速いので充電時間の短縮でき、反

応する不対電子がラジカル原子に局在化し反応部の濃度を増大さ

せ高容量の二次電池の実現できる。

が、しかし、ニトロキシルラジカル化合物等の有機ラジカル化合

物を電極活物質に使用しているが、この時の充放電反応は、二電

子以上の電子が関与する多電子反応を起こさせると、ラジカルが

安定性を欠き分解等が生じ、ラジカルが消失して充放電反応の可

逆性が失われ一つの電子のみが関与する一電子反応に限定される。

このように、有機ラジカル化合物やジスルフィド化合物、ルベア

ン酸などの有機化合物を電極活物質に使用しても、多電子反応と

充放電サイクルに対する安定性を両立させることは難しとされる。

村田製作所の発明に係る電極活物質はジオン構造を構成単位中に

有する有機化合物を主体とすることを特徴としている(上図(3)参

照)。

※化学式(3)中、nは1以上の整数であり、R1 は置換、または

非置換のチオン基、置換もしくは非置換のジチオン機、置換ある

いは非置換のアシル基、置換もしくは非置換のアルコキシカルボ

ニル基、置換もしくは非置換のエステル基、置換もしくは非置換

のエーテル基、置換または非置換のチオエーテル基、置換または

非置換のアミン基、置換または非置換のアミド基、置換または非

置換のスルホン基、置換または非置換のチオスルホニル基、置換

または非置換のスルホンアミド基、置換または非置換のイミン基

・・・などの化合物が挙げられている。

【狙いは電気自動車用】

つまり、電気密度は理論的には最大で1000mA/g近くに、重金属を

使わないので軽量で、資源制約のない活物質材料を用いることが

可能で、低コスト化が期待できる。現状のリチウムイオン2次電

池に比べて容量を3倍に高め、コストを1/2に抑えられると試算さ

れるとして「材料探索+反応機能解明→制御方法の確立→電気自

動車用仕様決定(2018年)→実用化」という絵を描いている。

このことは何を意味しているのか? 1つは電気自動車のさらなる

『デジタル革命』の進展であり、自動車バッテリ→分散型蓄電池

化という‘機能のシームレス化’(『デジタル革命』第1則)で

あり、住居圏ソーラーステーションの蓄電部位の移動化と再定義

できる。勿論、既存の固定型蓄電機能の高級化でもある。2つめ

は、ソーラステーションがもつ、エネルギーの開放的側面とあわ

せて科学技術のトップランナーだということである。そして、そ

の帰結としての‘3E’の三重苦(トリレンマ)からの解放とい

う‘未来からの約束’であるが、まぁ、大仰に言えばそうなるが、

最高級の‘蓄電池’すなわち‘未来の泉の女神’(デクサマーニ)

を探し求め日夜努力しているというわけだ。

Dexamen

Dexamen

【水門の番人を雇う】

大型の蓄電池を残量検出するのは簡単なのだが、小型の一次電池

の残容量を自動検出するのは難しく市販されていない。と言うよ

り必要性がないのかもしれない。時計などがそれにあたるのだが

小さなLEDを使い点灯し「そろそろ交換時ですよ」と報知できれば

良いのだがと思いつつ「水門(=バッテリー残量)」の番人(=

チェッカー)を調べていたが、実用性が低そうなので止めること

に。

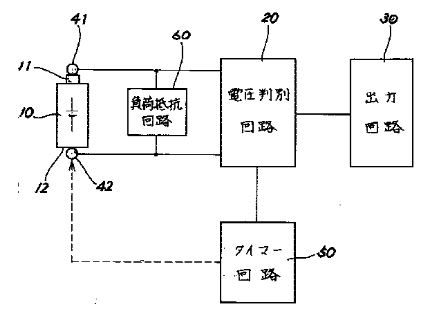

図 実開平5-48220

【符号の説明】

12第1の接点(第1正極接点) 13第1の接点(第2正極接点)

15第1の接点(第3正極接点) 25第2の接点(第1負極接点)

26第2の接点(第2負極接点) 27第2の接点(第3負極接点)

図 特開1994-43226

【符号の説明】

10電池 11正極 12負極 20電圧判別回路 30出力回路 41電極 42

電極 50タイマー回路 60負荷抵抗回路

■

今日はじめて、日本瓦の上に太陽電池パネル(京セラ製)を葺い

た。何とも言えない充実した気分だが、忙し過ぎてろくにブログ

も書けない状態が続く。しんどいねぇ~。それでも‘プロジェク

ト・へーリオス’は遂行されるってわけで。 ^^;

■