昨年後半から、純邦楽(和楽・国楽)と呼ばれる日本の伝統音楽や古典音楽に興味が出てきた。子供の頃は民謡を学校や盆踊りで聴いたり歌ったりして嫌いじゃなかったが、成長するにつれなんだか野暮ったく田舎臭いものに感じられ、歌謡曲や洋楽ポップスに惹かれるようになり、物心ついた頃には民謡や雅楽は年寄りが聴く音楽として、自分から聴こうという気は起きなくなった。フリージャズや前衛音楽を聴くようになると、尺八や三味線や篳篥や筝など和楽器を使うミュージシャンを観る機会が増えて、彼らのアヴァンギャルドな演奏に驚いたが、それは抹香臭い伝統楽器を使って西洋の進歩的な音楽に対抗するプレイをするからであって、邦楽器本来の響きに惹かれたわけではない。また日本の現代音楽で邦楽器や純邦楽の要素を取り入れた曲も多く、中には面白いと感じるものもあったが、総じて邦楽的な音楽よりも西洋もしくは非日本的な民俗音楽色のある現代音楽を好んでいた。

純邦楽に興味を持ったきっかけは、コロナ禍の自粛中に近くの公園を散策していて気が付いた自然の音の魅力である。鳥の囀りや虫の音、風の音や木の葉の騒めき、人間の営みが中断したことで存在感を増した自然の音色。フィールド・レコーディングをしたり、自然音のレコードを聴いているうちに、西洋的な音楽よりも日本的・和的なサウンドの方が自然に近く感じられるようになったのだ。また、一定のリズムやビートを強調した音楽が人工的で鬱陶しく感じることが多くなり、リズムの希薄な音楽を求めていて、たまたま聴いた尺八や三味線に固定されたリズムがあまりない事に気づき、心地よく感じたのである。海外での再評価から、日本のアンビエント/ニューエイジ・ミュージックが見直され、ちょっとしたブームになっていることとも無縁ではないだろう。筆者にとっては人工的なシンセや電子音のアンビエントよりも、人が奏でる和楽器の静謐な音の方がよっぽど環境に溶け込んで聞こえたのである。

緊急事態宣言の時も営業していたハードオフのジャンクレコードコーナーに民謡や義太夫や長唄のレコードが多数ある事に気づき試しに購入してみた。ほとんどが野暮ったく暑苦しい音楽だったが、次第に和楽器特有のさわりの多いサウンドに惹かれるようになった。とはいっても純邦楽の深淵な世界に足を踏み入れる覚悟が出来ているわけではない。たくさんある埃と黴塗れのジャンク盤の中から、つまみ食いのように気に入る純邦楽レコードを救出するのが新年の愉しみだったと言っても過言ではない。

●邦楽大系別巻『現代邦楽』(岸辺成雄編 筑摩書房刊 / 2枚組LP)

昭和47年(1972年)に発行された全12巻の邦楽大系シリーズの13巻目(別巻)。黛敏郎、間宮芳生、諸井誠、藤井凡大といった日本の現代音楽家が作曲した現代邦楽曲がLP2枚に収録されている。宮内庁の雅楽隊、尺八、筝、琵琶、十七絃といった和楽器のみの演奏は、オーケストラやピアノなど西洋楽器に和楽器を加えた作品とは全く違う純和風自然音楽である。分厚い解説本付きで100円で購入できたことは、音楽の内容以上の歓びを感じた。

黛敏郎:雅楽「昭和天平楽」

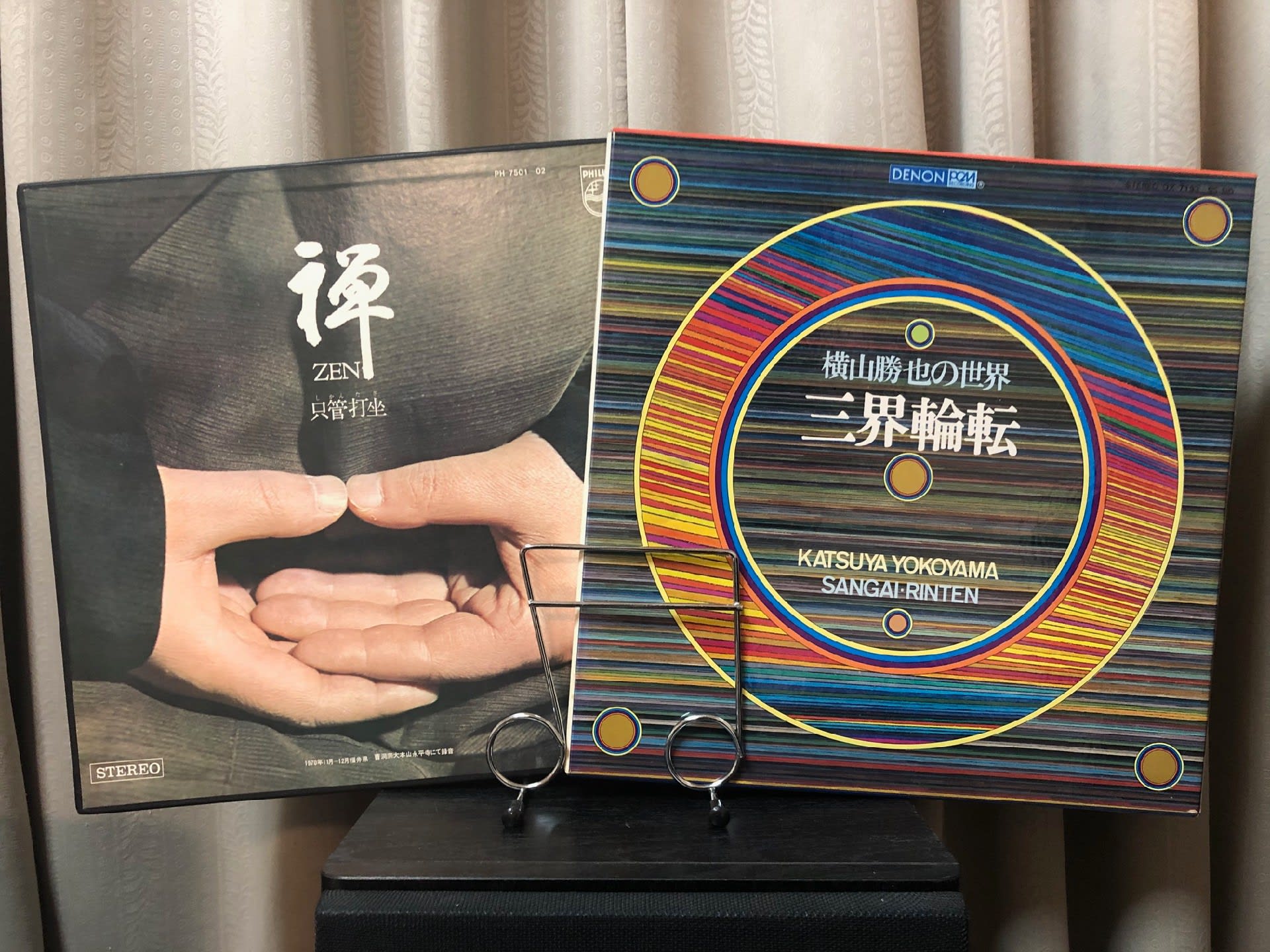

●禅:只管打坐(日本フォノグラム PH-7501-02 / 2枚組LP)

1970年11~12月に福井県永平寺で録音された2枚組LP。鳥の囀りや風の音、僧侶の修行やお経の儀式などをフィールド・レコーディングにより克明に記録。無音のパートに冷え切った冬の山の空気が感じられる。僧侶の唱える重厚なコーラスのような念仏はグレゴリア聖歌に匹敵する日本の民俗音楽である。寺院の中の営みのサウンドはノイズ(騒音)ではなく、人が生み出す自然の音楽に他ならない。実録アンビエント・ミュージックの極みと言えよう。

禅静寂の瞑想空間 - 曹洞禅—只管打坐 夜坐

●横山勝也の世界『三界輪転』(日本コロムビア OX-7193-95-ND / 3枚組LP)

尺八奏者にして作曲家の横山勝也の作品を集めた3枚組LPボックス。1963年に結成された和楽器アンサンブル日本音楽集団のメンバーや打楽器奏者・吉原すみれなどが参加。スタイルとしては現代邦楽だが、尺八ソロなどを聴くと、近現代より前の古典の時代からフリー・インプロヴィゼ―ションの要素が突き動かした音楽性を追求していることが実感できる40年近く昔、成人式の出し物で日本音楽集団のステージを観た。和楽器の解説とビートルズ・ナンバーの和楽器演奏。洋楽曲を和楽器でカヴァーすることは、観客に迎合した安上がりのエンターテインメントに感じられた。今思えば新成人に純邦楽を紹介し興味を持ってもらうための苦肉の策だったのかもしれない。40年経って純邦楽を聴くようになったのだから、作戦は成功したと言えるだろう。

Yokoyama Katsuya "San An"

●『地歌大鑑 上之巻』(東芝EMI THX-90249-63 / 15枚組LP)

1月4日に期待しないで入ったHMVの100円レコードコーナーで発見した15枚組ボックスセット。地歌とは、現在の三味線音楽のルーツで、江戸時代に上方を中心とした西日本で行われた、江戸唄に対する地(地元=上方)の歌という意味である。長唄や浄瑠璃のように変に力んだ歌ではなく、地声に近い淡々とした自然な歌と、三味線と筝のゆったりしたアンサンブルのミニマルな響きが、邦楽の野暮ったいイメージを払しょくし、日本民族の血に古くから流れる自然への畏怖の気持ちを反映した、慎ましく清浄な音楽性を明らかにする。このボックスセットは『中之巻』と『下之巻』もあるようだから全巻揃えると45枚のLP全集となる。

地歌《夕顔》 Jiuta "Yūgao"

和の心

ミックスしても

変わらない

"和の心MIX" with Noise Doll "Orin"

1. 禅・只管打座 / 永平寺の朝

2. 山岳帯森林の鳥のコーラス

3. Bjorn Nilsson / CXLI Greeting to La Monte Young

4. 加戸桂子 / 正調山中節

5. 秋山梅鶯 / 黄鶴楼

6. 林光 / JAPAN

7. 黛敏郎 / 昭和天平楽・急

8. Alvin Lucier / I am sitting in a room

9. 杜の都せんだい観光案内

10. 日本三景松島観光案内

11. Zoltan Jeney / KATO NJ 300; July 22, 1979, 10.30 a.m.. - Lipto Street, Budapest

12. 連合赤軍「あさま山荘」人質事件トップ・シーン

13. 坂田明 / 勧進帳

14. 虫しぐれ / 中秋

15. 友川かずき / 無残の美

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます