Web検索するといろいろ「海図」に関する説明が出ています。その中から、針外しでも分かるようなサイトを引っ張り出してみました。ちゅー訳で、一つだけ。

灯台を見る方位と距離から,自船の場所を特定する

自船の現在位置から灯台Aが「磁針方位340度,距離が3海里の位置に見えています。海図で自船の現在位置を求め,○印をつける

自船の現在位置から「灯台A」が340度の位置に見えているので,まずは「灯台A」を見つける。

まずは,「灯台Aを340度に見る線」を書いていきます。「コンパスローズ」を確認してみます。

コンパスローズ

方位は,コンパスローズを基準にして記入していきます。「340度の線」って,こんな感じの線になります。三角定規は2枚1セットで,形が違うものが入っている事が多いです。

角の角度が30度・60度・90度の定規を「定規(青)」

角の角度が45度・45度・90度の定規を「定規(赤)」と呼んでいきます。

コンパスローズで確認した「340度の線」を,「灯台A」の☆マークを貫通するように線を引きたいです。

まずは「定規(青)」を,このように「コンパスローズの340度」に合わせます。三角定規をコンパス図に当てる要領

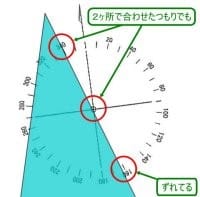

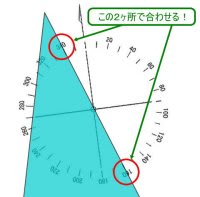

三角定規を340度の角度に当てるとき,「340度の位置と,正反対である160度の位置の2箇所で定規を合わせる」というのが特に重要です!

これで定規は,正確に340度の向きになりましたね。

340度の位置とコンパスローズの中心で合わせると,本物のコンパスローズは目盛りが細かくてシビアなので,180°反対の位置で確認してみると,ズレている事が非常に多いです。なので,「指定された角度と,その180度反対の位置の2箇所で正確に向きを合わせる」という事が,精度の高い作業となります。

定規(青)をコンパスローズに合わせたら,「定規(赤)」の一番長い辺を,「定規(青)」に,このように当てます。

定規がズレないようにしっかりと押えながら,「A灯台」を目指して定規(青)をスライドさせていきます。

下に当てた定規が大きいものだと「A灯台」まで1発で行けますが,小さい定規だと「A灯台」まで届きませんね。

そんな時は,定規(青)を押さえた状態で下の定規(赤)をスライドさせて,移動していきます。これで,定規(青)がもっと右に行けるようになりました。

くれぐれもズレないように,しっかりと押さえておく。定規(青)が「A灯台」の☆マークのところまできた。この定規(青)は,340度の角度を維持しているはずです。

次に,線を引いていく。40°の線は書けましたが,現在位置は 「灯台Aを 340度,3海里に見る地点」 なので,今度は「灯台Aを3海里に見る線」を書いていきます。

この作業は三角定規の作業と比べると簡単です。矢印の目盛り(緯度目盛り)を見る。灯台の☆マーク中心を貫通するように定規を位置を調整し,なるべく正確に引く。

慣れるまでは,長めに線を引きましょう。これが,「A灯台を340度の位置に見る線」となります。

40°の線は書けましたが,現在位置は 「灯台Aを 340度,3海里に見る地点」 なので,今度は「灯台Aを3海里に見る線」を書いていきましょう。

この作業は三角定規の作業と比べると,簡単!

矢印の目盛り(緯度目盛り)を見ると大きい目盛と小さい目盛がありますが,大きい目盛の1 マスは,「1海里(1マイル)」になります。という事は・・・。コンパスの足を,3海里の幅にします。「灯台A」の☆マーク中心に針を当て,線をクロスさせるように円を書きます。

交点が分れば良いので,これ位でいいと思います。これで,灯台から3海里の距離が分かりました。

とまあ流れはこういう感じになります。この他にも沢山問題集が出ていますのでご参考になさって下さい。