都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「長崎版画と異国の面影」 板橋区立美術館

板橋区立美術館

「長崎版画と異国の面影」

2/25~3/26

江戸時代中期、「異国趣味に溢れた」(解説より)版画が、長崎の地で数多く作られました。

それが長崎版画です。長崎は対外貿易の拠点。出島や唐人屋敷が整備され、オランダ人や中国人が行き来しました。

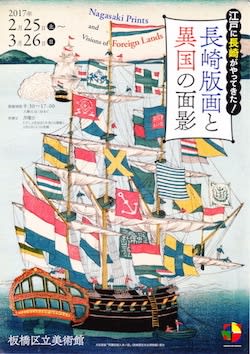

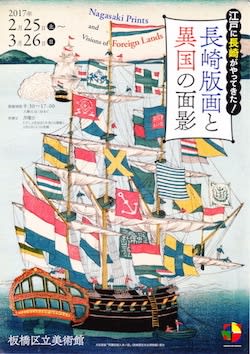

チラシ表紙を飾るのが「阿蘭陀船入津ノ図」です。カラフルな万国旗を靡かせた帆船が水面を進んでいます。船上にはオランダ人らしき姿も見えました。長崎版画の主要なモチーフがオランダ船でした。ほかにオランダ人や中国人の日常生活も描かれました。では何故に制作されたのでしょうか。答えは国内向けの土産品でした。今で言えば長崎の観光写真と呼べるかもしれません。長崎を訪れた旅人は、同地の街の雰囲気を持ち帰るべく、版画を買い求めました。

針屋版「大清人」 神戸市立博物館

長崎版画の源流は蘇州版画です。それゆえか中国のモチーフが頻出。唐子や関帝の主題も好まれました。「大清人」に目が留まりました。中国服に身をまとった文人と童子がいます。互いに視線を合わせては親子のように親密です。後ろは棕櫚の木です。黄色で表現していました。

全体的に色数が少ないのも長崎版画の特徴と言えるかもしれません。生成期の1740年から1800年は手彩色で制作。1800年頃から合羽摺で作られました。合羽摺とは大津絵とほぼ同様の技法です。さらに1830年以降、江戸仕込みの多色摺の版画が現れました。

大和屋版「阿蘭陀婦人の図」 長崎歴史文化博物館

長崎版画の作者は殆ど分かっていません。というのも署名がないからです。針屋、文錦堂、大和屋といった版元が、制作から販売までを一貫して手掛けています。中には版元の名すらない作品もありました。

文錦堂版「魯西亜船之図」 神戸市立博物館

時事的な素材も扱っています。例えば「魯西亜船之図」です。大きな帆船が湾内を進んでいますが、これは1804年、ナジェージタ号の長崎に入港した史実に基づいています。絵とともに入港の様子が文字で記されています。かわら版としての役割も果たしていたのかもしれません。

外国人は出島や唐人屋敷の中で生活していたため、日本人が接することは必ずしも容易ではありませんでした。想像を膨らませたのでしょうか。時に外国人を誇張して表しています。

生々しいのが「オランダ人外科療治之図」です。手術でしょうか。医者が患者の腕をノコギリらしき刃物で切り取ろうとしています。「唐人蛇躍」は今では龍踊と呼ばれる中国の儀式を描いた一枚です。元は雨乞いのためのものでした。長崎くんちの源流として知られています。

「唐館部屋之図」のモデルは館内に出入りしていた遊女でした。ややえぐ味のある作風は英泉を思わせますが、実際に彼の弟子の磯野文斎が関わっていると考えられているそうです。この文斎、かなり活躍していたのでしょうか。ほか「長崎八景」なども制作。江戸の広重風です。長崎版画の世界に新たな画風を持ち込みました。

さて後半は一転しての肉筆です。長崎で描かれた洋風画が展示されています。

荒木如元「蘭人鷹狩図」 長崎歴史文化博物館

荒木如元の「蘭人鷹狩図」が秀逸でした。馬に乗った人々が鷹狩りをしています。手前の高木が殊更に強調されていました。一転しての後景は広い。筆は緻密です。人々の衣服から小動物までを細かに表現しています。

川原慶賀「長崎蘭館饗宴図」 個人蔵

川原慶賀は出島の出入絵師でした。よって実際に見た情景を描いたのかもしれません。面白いのが「長崎蘭館饗宴図」です。湾を望む一室にてオランダ人らが宴会をしています。テーブルの上はご馳走です。皿には動物の頭ものっています。ボトルに注がれているのはワインなのでしょうか。時は冬。通称、阿蘭陀冬至でした。それにしても何故に冬至に饗宴を開いたのでしょうか。ようはクリスマスです。当時はキリスト教は禁制です。よって阿蘭陀冬至と題し、クリスマスのパーティーを行ったわけでした。

谷鵬紫溟「唐蘭風俗図屏風」(左隻) 福岡市博物館

一際、目立っていたのが谷鵬紫溟の「唐蘭風俗図屏風」でした。六曲一双の屏風絵です。左右に中国とオランダの情景を描いています。色は全体的に濃く、西洋の絵具も使っていたのかもしれません。蕭白画を連想しました。オランダ人はグラスを手にして饗宴を楽しんでいます。一方の中国は子どもたちが主役です。ラッパを吹き、龍の人形を操って遊んでいます。その様子を夫妻らしき人物が見守っていました。

谷鵬紫溟「唐蘭風俗図屏風」(右隻) 福岡市博物館

表具にも注目です。描屏装でした。しかも蝶番まで描きこんでいます。絵師の谷鵬は長崎版画の版元、文錦堂の2代目店主でした。版画の下絵も手がけながら、このような屏風も制作していたのでしょうか。エキゾチックです。もはやエキセントリックと呼んでも差し支えないかもしれません。

梅湾竹直公の「西洋婦人図」も異様でした。室内風景です。男女が親しげに寄り添う姿を捉えています。右上にはカーテンが引かれています。オランダ風俗画のようでした。しかし男女からは何やらロココ風な艶やかさも感じられなくはありません。しかも空間は一部に歪んでいます。奇怪です。このような洋風画を見たのは初めてでした。

長崎版画をまとまって紹介する展覧会は約40年ぶりだそうです。出品は140点超。手狭な印象も否めない板橋のスペースですが、思いの外にボリュームがありました。大半が長崎歴史文化博物館と神戸市立博物館の所蔵品でした。充実しています。

会期は1ヶ月です。展示替えはありません。

3月26日まで開催されています。これはおすすめします。

「長崎版画と異国の面影」 板橋区立美術館(@itabashi_art_m/@edo_itabashi)

会期:2月25日(土)~3月26日(日)

休館:月曜日。但し3/20は祝日のため開館。翌日休館。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般650円、高・大生450円、小・中学生200円。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

住所:板橋区赤塚5-34-27

交通:都営地下鉄三田線西高島平駅下車徒歩13分。東武東上線・東京メトロ有楽町線成増駅北口2番のりばより増17系統「高島平操車場」行き、「区立美術館」下車。

「長崎版画と異国の面影」

2/25~3/26

江戸時代中期、「異国趣味に溢れた」(解説より)版画が、長崎の地で数多く作られました。

それが長崎版画です。長崎は対外貿易の拠点。出島や唐人屋敷が整備され、オランダ人や中国人が行き来しました。

チラシ表紙を飾るのが「阿蘭陀船入津ノ図」です。カラフルな万国旗を靡かせた帆船が水面を進んでいます。船上にはオランダ人らしき姿も見えました。長崎版画の主要なモチーフがオランダ船でした。ほかにオランダ人や中国人の日常生活も描かれました。では何故に制作されたのでしょうか。答えは国内向けの土産品でした。今で言えば長崎の観光写真と呼べるかもしれません。長崎を訪れた旅人は、同地の街の雰囲気を持ち帰るべく、版画を買い求めました。

針屋版「大清人」 神戸市立博物館

長崎版画の源流は蘇州版画です。それゆえか中国のモチーフが頻出。唐子や関帝の主題も好まれました。「大清人」に目が留まりました。中国服に身をまとった文人と童子がいます。互いに視線を合わせては親子のように親密です。後ろは棕櫚の木です。黄色で表現していました。

全体的に色数が少ないのも長崎版画の特徴と言えるかもしれません。生成期の1740年から1800年は手彩色で制作。1800年頃から合羽摺で作られました。合羽摺とは大津絵とほぼ同様の技法です。さらに1830年以降、江戸仕込みの多色摺の版画が現れました。

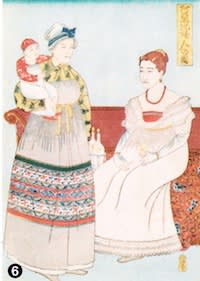

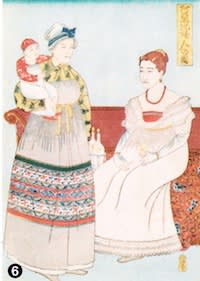

大和屋版「阿蘭陀婦人の図」 長崎歴史文化博物館

長崎版画の作者は殆ど分かっていません。というのも署名がないからです。針屋、文錦堂、大和屋といった版元が、制作から販売までを一貫して手掛けています。中には版元の名すらない作品もありました。

文錦堂版「魯西亜船之図」 神戸市立博物館

時事的な素材も扱っています。例えば「魯西亜船之図」です。大きな帆船が湾内を進んでいますが、これは1804年、ナジェージタ号の長崎に入港した史実に基づいています。絵とともに入港の様子が文字で記されています。かわら版としての役割も果たしていたのかもしれません。

外国人は出島や唐人屋敷の中で生活していたため、日本人が接することは必ずしも容易ではありませんでした。想像を膨らませたのでしょうか。時に外国人を誇張して表しています。

生々しいのが「オランダ人外科療治之図」です。手術でしょうか。医者が患者の腕をノコギリらしき刃物で切り取ろうとしています。「唐人蛇躍」は今では龍踊と呼ばれる中国の儀式を描いた一枚です。元は雨乞いのためのものでした。長崎くんちの源流として知られています。

「唐館部屋之図」のモデルは館内に出入りしていた遊女でした。ややえぐ味のある作風は英泉を思わせますが、実際に彼の弟子の磯野文斎が関わっていると考えられているそうです。この文斎、かなり活躍していたのでしょうか。ほか「長崎八景」なども制作。江戸の広重風です。長崎版画の世界に新たな画風を持ち込みました。

さて後半は一転しての肉筆です。長崎で描かれた洋風画が展示されています。

荒木如元「蘭人鷹狩図」 長崎歴史文化博物館

荒木如元の「蘭人鷹狩図」が秀逸でした。馬に乗った人々が鷹狩りをしています。手前の高木が殊更に強調されていました。一転しての後景は広い。筆は緻密です。人々の衣服から小動物までを細かに表現しています。

川原慶賀「長崎蘭館饗宴図」 個人蔵

川原慶賀は出島の出入絵師でした。よって実際に見た情景を描いたのかもしれません。面白いのが「長崎蘭館饗宴図」です。湾を望む一室にてオランダ人らが宴会をしています。テーブルの上はご馳走です。皿には動物の頭ものっています。ボトルに注がれているのはワインなのでしょうか。時は冬。通称、阿蘭陀冬至でした。それにしても何故に冬至に饗宴を開いたのでしょうか。ようはクリスマスです。当時はキリスト教は禁制です。よって阿蘭陀冬至と題し、クリスマスのパーティーを行ったわけでした。

谷鵬紫溟「唐蘭風俗図屏風」(左隻) 福岡市博物館

一際、目立っていたのが谷鵬紫溟の「唐蘭風俗図屏風」でした。六曲一双の屏風絵です。左右に中国とオランダの情景を描いています。色は全体的に濃く、西洋の絵具も使っていたのかもしれません。蕭白画を連想しました。オランダ人はグラスを手にして饗宴を楽しんでいます。一方の中国は子どもたちが主役です。ラッパを吹き、龍の人形を操って遊んでいます。その様子を夫妻らしき人物が見守っていました。

谷鵬紫溟「唐蘭風俗図屏風」(右隻) 福岡市博物館

表具にも注目です。描屏装でした。しかも蝶番まで描きこんでいます。絵師の谷鵬は長崎版画の版元、文錦堂の2代目店主でした。版画の下絵も手がけながら、このような屏風も制作していたのでしょうか。エキゾチックです。もはやエキセントリックと呼んでも差し支えないかもしれません。

梅湾竹直公の「西洋婦人図」も異様でした。室内風景です。男女が親しげに寄り添う姿を捉えています。右上にはカーテンが引かれています。オランダ風俗画のようでした。しかし男女からは何やらロココ風な艶やかさも感じられなくはありません。しかも空間は一部に歪んでいます。奇怪です。このような洋風画を見たのは初めてでした。

板橋区立美術館の「長崎版画と異国の面影」展(~3/26)には、レアな版画がたくさん、また鎖国時代の長崎を描いた肉筆画も。出島でのオランダ人の宴会シーンに出てくる、豚を焼いて牛の角付けて柑橘類を加えさせた料理が気になります。(こぐま) pic.twitter.com/T86rPyRRVq

— 芸術新潮 (@G_Shincho) 2017年3月15日

長崎版画をまとまって紹介する展覧会は約40年ぶりだそうです。出品は140点超。手狭な印象も否めない板橋のスペースですが、思いの外にボリュームがありました。大半が長崎歴史文化博物館と神戸市立博物館の所蔵品でした。充実しています。

会期は1ヶ月です。展示替えはありません。

3月26日まで開催されています。これはおすすめします。

「長崎版画と異国の面影」 板橋区立美術館(@itabashi_art_m/@edo_itabashi)

会期:2月25日(土)~3月26日(日)

休館:月曜日。但し3/20は祝日のため開館。翌日休館。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般650円、高・大生450円、小・中学生200円。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

住所:板橋区赤塚5-34-27

交通:都営地下鉄三田線西高島平駅下車徒歩13分。東武東上線・東京メトロ有楽町線成増駅北口2番のりばより増17系統「高島平操車場」行き、「区立美術館」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )