都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 東京ステーションギャラリー

東京ステーションギャラリー

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」

2019/2/16~4/14

東京ステーションギャラリーで開催中の「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」を見てきました。

フィンランドを代表する建築家であるアルヴァ・アアルト(1898〜1976)は、邸宅から公共建築を設計しながら、建物にあわせた家具や建材をデザインしては、幅広く活動しました。

そのアアルトの建築に関した資料、模型、ないしは照明やスツールなどのプロダクトが数多くやって来ました。ドローイング、部材サンプル、はたまたドイツの写真家のアルミン・リンケの写真を含むと、おおよそ300点にも及び、所狭しと作品が並んでいました。

アアルトの最初のインスピレーションの源泉は、妻のアイノとともに出かけた、イタリアのルネサンス建築にありました。それはキャリア初期の宗教建築の設計にも反映されていて、コンペに参加した「ヤムサの教会」では、中世イタリアの伝統様式をベースとしていました。いわば新古典主義とも呼べるスタイルで、モダニスムで名を馳せたのちのアアルトの作品とは、おおよそ結びつかないかもしれません。

1927年にトゥルクに事務所を構えたアアルトは、早くもモダニスムへ傾倒し、ル・コルビュジエ的とも称された「トゥルン・サノマット新聞社」を設計しました。また1929年には、同市の700周年を祝した博覧会でも会場デザインを担い、パヴィリオンや音楽ステージなどを手がけました。

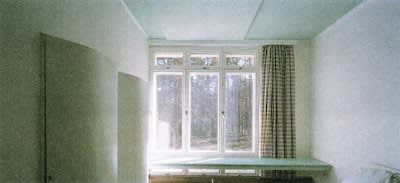

アルミン・リンケ撮影、パイミオのサナトリウム/Alvar Aalto, 1928-33 ©Armin Linke, 2014

「バイミオのサナトリウム」がハイライトの1つと言えるかもしれません。1933年、バイミオの森の中に、結核の療養所として建てられた施設で、アアルトは建物のみならず、家具や照明設備もデザインしました。

会場では、当時、使われていたであろうキャビネットやベットを置いた、サナトリウムの病室の再現展示も行われていました。薄い水色を基調とした色彩も特徴的で、より臨場感のある形でサナトリウムの空間を体感することが出来ました。

アアルトのマテリアル・スタディ(レリーフ) ©Vitra Design Museum, photo: Ursula Sprecher

アートとの関わりも1つのテーマとして重要でした。そもそも自ら絵を描いたアアルトは、アルプの影響を受けて、「曲げ木」のレリーフを制作したり、レジェと交友するなど、芸術とも多様な接点を持ち得ていました。このほか、コールダーやモホイ=ナジ・ラースローとの関係についても言及がありました。

アアルトは多くのプロダクトを世に送り出した人物でもありました。1935年には、家具やインテリアを扱うアルテックを立ち上げると、自らのプロダクトを国内外で積極的に発表し、人々の賞賛を得ました。

そうした一連のプロダクト、つまりはスツールやアームチェア、それにペンダントライトなども出展されていて、一連のアアルトのデザイナーとしての活動についても知ることが出来ました。ともかく曲線を基調としたデザインが特徴的で、ガラス製品などに見られる有機的なフォルムは、現在に連なるフィンランドデザインの典型と呼べるかもしれません。

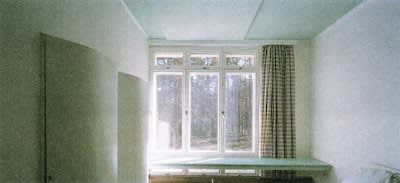

アルミン・リンケ撮影、ルイ・カレ邸/Alvar Aalto, 1956-59/61-63 ©Armin Linke, 2014

1950年代、60年代になると、アアルトのプロジェクトは規模を拡大し、アメリカやフランス、スイスなどでも設計を手がけました。特に第二次世界大戦で国土が荒廃し、戦後、復興を遂げようとしたドイツで積極的に活動しました。

このほか、20年越しのプロジェクトであった「セイナヨキの市民センター」などに代表される都市計画も、アアルトの重要な仕事ではないでしょうか。

手のひらサイズのガラスの器より、チェア、そして家具、はたまた建築物から、ランドスケープへと至る都市計画までを担ったアアルトの業績は、あまりにも膨大で、当然ながら本エントリにあげた作品も、ごく一部に過ぎません。一連のプロダクトや建築の魅力に感じ入るとともに、アアルトの旺盛な創造力に、終始、圧倒されました。

なお展示はヴィトラ・デザイン・ミュージアムと、アルヴァ・アアルト美術館の企画による国際展で、ドイツを皮切りに、スペイン、デンマーク、フィンランド、フランスの各国を経て、日本へと巡って来ました。

「アルヴァ・アアルト:もうひとつの自然/国書刊行会」

「アルヴァ・アアルト:もうひとつの自然/国書刊行会」

国内では、昨年の神奈川県立近代美術館葉山、名古屋市美術館に続いての開催で、東京ステーションギャラリーでの会期を終えると、青森県立美術館(2019/4/27~6/23)へ巡回します。

休日の昼間に出かけて来ましたが、思いの外に賑わっていました。これから会期末に向けて混み合うかもしれません。

4月14日まで開催されています。

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 東京ステーションギャラリー

会期:2019年2月16日(土)~4月14日(日)

休館:月曜日。但し4月8日は開館。

料金:一般1200(800)円、高校・大学生1000(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」

2019/2/16~4/14

東京ステーションギャラリーで開催中の「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」を見てきました。

フィンランドを代表する建築家であるアルヴァ・アアルト(1898〜1976)は、邸宅から公共建築を設計しながら、建物にあわせた家具や建材をデザインしては、幅広く活動しました。

そのアアルトの建築に関した資料、模型、ないしは照明やスツールなどのプロダクトが数多くやって来ました。ドローイング、部材サンプル、はたまたドイツの写真家のアルミン・リンケの写真を含むと、おおよそ300点にも及び、所狭しと作品が並んでいました。

アアルトの最初のインスピレーションの源泉は、妻のアイノとともに出かけた、イタリアのルネサンス建築にありました。それはキャリア初期の宗教建築の設計にも反映されていて、コンペに参加した「ヤムサの教会」では、中世イタリアの伝統様式をベースとしていました。いわば新古典主義とも呼べるスタイルで、モダニスムで名を馳せたのちのアアルトの作品とは、おおよそ結びつかないかもしれません。

1927年にトゥルクに事務所を構えたアアルトは、早くもモダニスムへ傾倒し、ル・コルビュジエ的とも称された「トゥルン・サノマット新聞社」を設計しました。また1929年には、同市の700周年を祝した博覧会でも会場デザインを担い、パヴィリオンや音楽ステージなどを手がけました。

アルミン・リンケ撮影、パイミオのサナトリウム/Alvar Aalto, 1928-33 ©Armin Linke, 2014

「バイミオのサナトリウム」がハイライトの1つと言えるかもしれません。1933年、バイミオの森の中に、結核の療養所として建てられた施設で、アアルトは建物のみならず、家具や照明設備もデザインしました。

会場では、当時、使われていたであろうキャビネットやベットを置いた、サナトリウムの病室の再現展示も行われていました。薄い水色を基調とした色彩も特徴的で、より臨場感のある形でサナトリウムの空間を体感することが出来ました。

アアルトのマテリアル・スタディ(レリーフ) ©Vitra Design Museum, photo: Ursula Sprecher

アートとの関わりも1つのテーマとして重要でした。そもそも自ら絵を描いたアアルトは、アルプの影響を受けて、「曲げ木」のレリーフを制作したり、レジェと交友するなど、芸術とも多様な接点を持ち得ていました。このほか、コールダーやモホイ=ナジ・ラースローとの関係についても言及がありました。

アアルトは多くのプロダクトを世に送り出した人物でもありました。1935年には、家具やインテリアを扱うアルテックを立ち上げると、自らのプロダクトを国内外で積極的に発表し、人々の賞賛を得ました。

そうした一連のプロダクト、つまりはスツールやアームチェア、それにペンダントライトなども出展されていて、一連のアアルトのデザイナーとしての活動についても知ることが出来ました。ともかく曲線を基調としたデザインが特徴的で、ガラス製品などに見られる有機的なフォルムは、現在に連なるフィンランドデザインの典型と呼べるかもしれません。

アルミン・リンケ撮影、ルイ・カレ邸/Alvar Aalto, 1956-59/61-63 ©Armin Linke, 2014

1950年代、60年代になると、アアルトのプロジェクトは規模を拡大し、アメリカやフランス、スイスなどでも設計を手がけました。特に第二次世界大戦で国土が荒廃し、戦後、復興を遂げようとしたドイツで積極的に活動しました。

このほか、20年越しのプロジェクトであった「セイナヨキの市民センター」などに代表される都市計画も、アアルトの重要な仕事ではないでしょうか。

手のひらサイズのガラスの器より、チェア、そして家具、はたまた建築物から、ランドスケープへと至る都市計画までを担ったアアルトの業績は、あまりにも膨大で、当然ながら本エントリにあげた作品も、ごく一部に過ぎません。一連のプロダクトや建築の魅力に感じ入るとともに、アアルトの旺盛な創造力に、終始、圧倒されました。

なお展示はヴィトラ・デザイン・ミュージアムと、アルヴァ・アアルト美術館の企画による国際展で、ドイツを皮切りに、スペイン、デンマーク、フィンランド、フランスの各国を経て、日本へと巡って来ました。

「アルヴァ・アアルト:もうひとつの自然/国書刊行会」

「アルヴァ・アアルト:もうひとつの自然/国書刊行会」国内では、昨年の神奈川県立近代美術館葉山、名古屋市美術館に続いての開催で、東京ステーションギャラリーでの会期を終えると、青森県立美術館(2019/4/27~6/23)へ巡回します。

東京で見られるのはいまだけ! 北欧の巨匠、アルヴァ・アアルトの展覧会が20年ぶりに開催中です。https://t.co/1G438y7uoE pic.twitter.com/4anozPkzSC

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年3月14日

休日の昼間に出かけて来ましたが、思いの外に賑わっていました。これから会期末に向けて混み合うかもしれません。

4月14日まで開催されています。

「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 東京ステーションギャラリー

会期:2019年2月16日(土)~4月14日(日)

休館:月曜日。但し4月8日は開館。

料金:一般1200(800)円、高校・大学生1000(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )