2012.10.4(木)雨、曇

近所でも出ないところと出るところがある。よく出るのはゲートボール場のところである。最も大きな破片はここで発見されたものだし、須恵器もそれ以外の陶器の破片も出ている。ひょっとしたらずっと時代が下がっての陶器もあるようだが鑑定が出来ないのでとりあえず保管しているものもある。

整理箱等作って整理しないと訳が解らなくなる。

念道で土器の発見が多いのはいまのところじょんのび附近とゲートボール場附近でこの附近に工房があったのでは無いかと考える。

それは附近に谷があることが重要なことかと思うし、材料となる粘土も近くにあるのではないだろうか。

例えば土器の様な形では無くて、不定型な塊が発見されることがある。土器とは違って岩石の一部かなと思って捨てたものもあるのだが、軟らかくて砕くと細かい粉になる。ひょっとすると原料の一部なのかも知れないが、専門家でないと分からない。

ゲートボール場附近、造成のため持ってこられた土の可能性もあるが、山手の斜面にも出るので、元々の土地らしい。

土師器と須恵器は時代的にある程度並行していたということだが、見つかった土器を見ると原始的なものからかなり高度なものまであり、この地で長い間発達しながら焼かれていたのではないだろうか。そうだとすると、もし近くで粘土が調達されていたら相当大規模な採取跡があっても良さそうなものである。

じょんのびで発見された土師器の中に面白いものが一個ある。甑か壺の底のようなものだが、底の部分と内側の部分が黒く焦げているのだ。外側全体が黒焦げなら火に掛けて焦げたものと理解できるが、内側となると不可解である。

内側と底部分が黒く焦げている。

長い間不思議に思っていたのだが、どうやらこれは素焼きの土器の水漏れを防ぐための工夫らしい。植物油や草木の葉などを焼き付けたもので内黒土器などと呼ばれているもののようだ。内側が焼けているのがポイントである。

このように土器の発見には興味深いものがあり、当面収集と分類保管をしていきたいと思っているがやはり材料採取跡、窯跡など発見したいものである。

そして念道(ねんどう)の地名について、練土の意味が浮上してきた。京都では唯一同名の和束町の念道にいって、そこに土器が出ないか確かめてみたいものだ。

そして先日、ゲートボール場で記念すべき発見があった。つづく

【晴徨雨読】65日目(2006.10.4)函館~鹿部温泉

函館から東回りに海岸沿いを回る道は大沼などを通る観光ルートと違いわたし好みの絶好のルートとなった。戸井鉄道跡、恵山、海岸沿いの断崖、大船縄文遺跡、後ろから見る駒ヶ岳、三味線滝、鹿野の間歇泉など一般的でない観光地?は面白い。客はほとんどわたし一人だ。

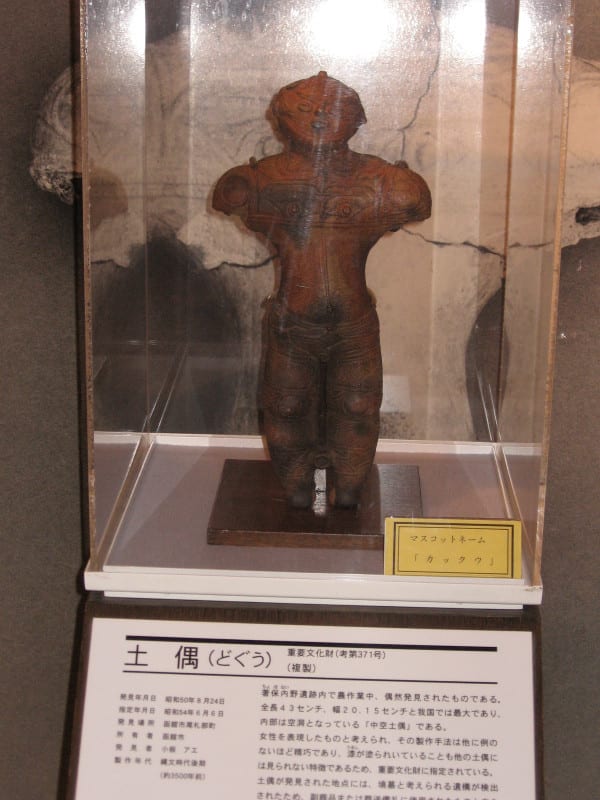

大船遺跡の資料館は係員さんも遺跡の調査に行っており留守になっている。立派な土偶も展示されている。

ここの遺跡の特徴は深い穴の住居と豊富な出土物。

【今日のじょん】:じょんのレインコートは同じサイズ同じ柄のものを二代使っている。偶然なんだがあやバス(綾部市を走るバス)と同じ柄でツーショットを撮りたいと思っていたが、一時間一本のあやバスとレインコートが一致する瞬間がなかなか無かった。やっとこさの一枚である。