日本経済の実相① 経済財政白書(上) 伸び悩む可処分所得

2017年度の「経済財政白書」は「平均消費性向は2014年以降低下傾向にある」として個人消費の低迷を指摘。その背景を年齢階級や所得ごとに分析しています。

現役の負担増え

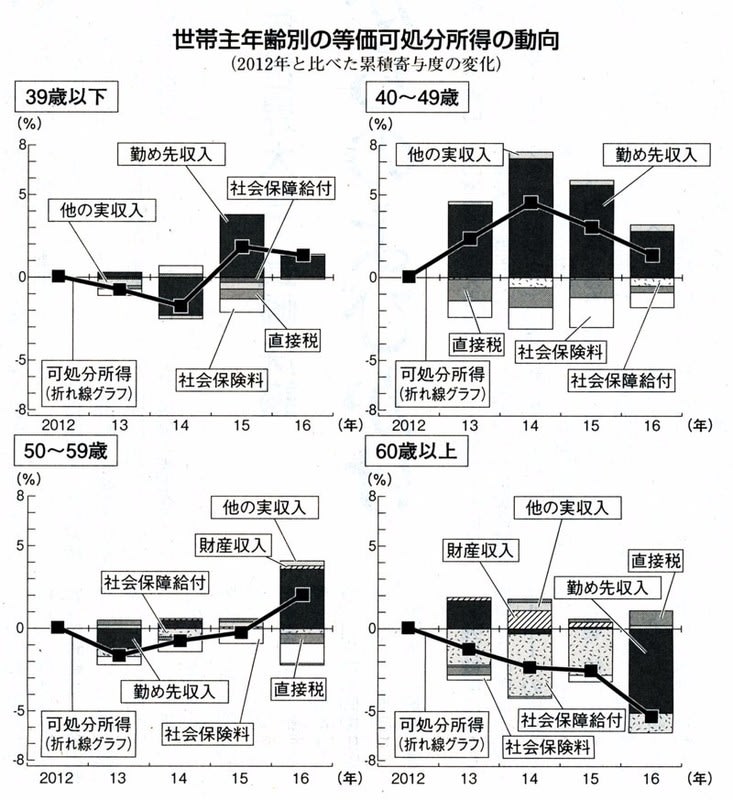

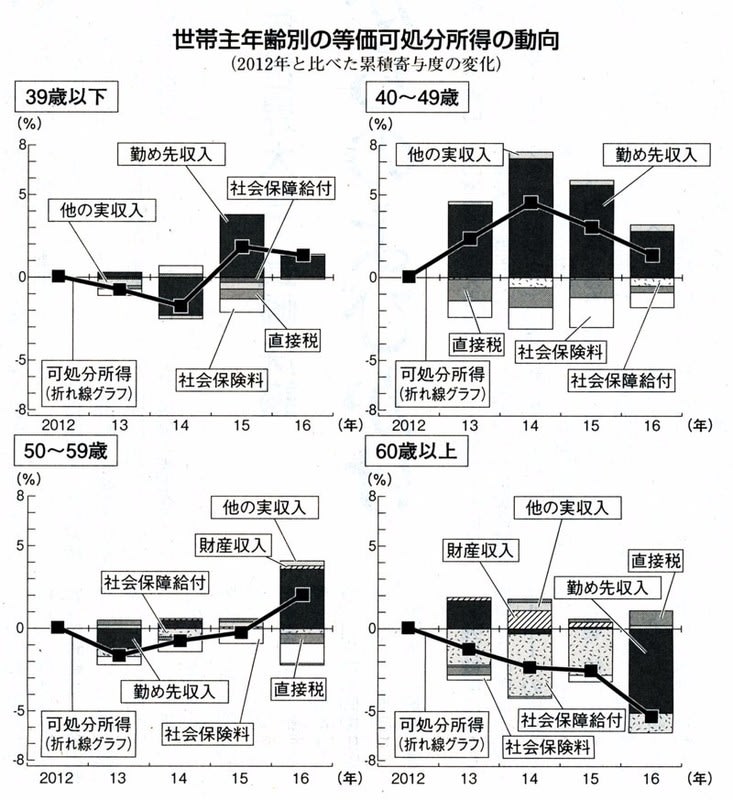

各世代に共通するのは可処分所得の伸び悩みです。可処分所得は実収入から直接税と社会保険料を差し引いた金額です。所得のうち実際に消費支出に回せる分です。

30歳代~50歳代の層については、子育てや住宅購入などで消費支出がピークになると指摘。白書はこれらの世代の支出は「可処分所得の増加に支えられてきた」と指摘します。世帯主の年齢別に家族の人数を考慮した可処分所得(等価可処分所得)の推移を分析した上で、社会保障負担が「40~50歳代の現役世代については負担が増えている点は否めない」と認めざるを得ませんでした。

高齢層については「単身無職世帯では、消費支出が可処分所得を4万円程度上回っており、貯蓄の取り崩しによって生計をたてている」「資産残高が少なく年齢が高い世帯では支出が少ない」ことを指摘しました。

一方、若年層については「若者の消費に対する意欲が低下している」と、「意欲」の問題にすり替えています。その上で、若者に消費意欲がないのは「雇用環境」や「収入の増え方」について「将来の明るい見通しを持てない」からと指摘。その理由を「物心ついた時から持続的な物価上昇を経験したことがないから」と経験の有無に解消しています。

店頭で商品を見定める買い物客=東京都内

社会保障の削減

労働者の収入が伸び悩むのは、正規雇用で賃金上昇が抑制されている上に、低賃金の非正規雇用が急増しているからです。さらに社会保障の負担増で可処分所得が減少します。また高齢層の生活を支える年金の支給額が減少しているためです。

これらは自然に発生した減少ではありません。安倍晋三政権のもとで労働者派遣法が改悪され、いつまでも派遣労働に縛り付けられる「生涯派遣」が持ち込まれました。いくら働いても残業代を払わない「残業代ゼロ」制度の導入もたくらんでいます。また、安倍政権の社会保障削減路線のもとで国民の社会保障負担が増やされ、年金支給額も減らされてきたのです。

こうした要因があるにもかかわらず、白書は「将来の雇用・所得環境に対する信頼感の回復」や、「所得の中長期見通し」を示すことなどを対策に掲げます。しかし、現在の消費を増やすためには「現在の所得をどう増やすのか」が課題です。

また、「潜在需要の喚起」として、「家事代行や清掃など家事サービス」や宅配サービスなどの普及を盛り込みます。しかし、収入そのものに不安があるもとで、こうしたサービスに支出できる人はそれほど多くないと考えられます。

高齢層の対策に至っては、老後も必要に応じて働き続ける「生涯現役社会」を強調しました。高齢者の中には病気や加齢による不具合も多く、必ずしも働き続けられるわけではありません。一方で、安心して生活できる年金にむけてどのように拡充していくのかについては一言も触れていません。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月10日付掲載

賃金が上がらない、非正規雇用が増えるに加えて、社会保障の削減と負担増。

上下両方の挟み撃ちで、消費支出が減るのは当然だ。

2017年度の「経済財政白書」は「平均消費性向は2014年以降低下傾向にある」として個人消費の低迷を指摘。その背景を年齢階級や所得ごとに分析しています。

現役の負担増え

各世代に共通するのは可処分所得の伸び悩みです。可処分所得は実収入から直接税と社会保険料を差し引いた金額です。所得のうち実際に消費支出に回せる分です。

30歳代~50歳代の層については、子育てや住宅購入などで消費支出がピークになると指摘。白書はこれらの世代の支出は「可処分所得の増加に支えられてきた」と指摘します。世帯主の年齢別に家族の人数を考慮した可処分所得(等価可処分所得)の推移を分析した上で、社会保障負担が「40~50歳代の現役世代については負担が増えている点は否めない」と認めざるを得ませんでした。

高齢層については「単身無職世帯では、消費支出が可処分所得を4万円程度上回っており、貯蓄の取り崩しによって生計をたてている」「資産残高が少なく年齢が高い世帯では支出が少ない」ことを指摘しました。

一方、若年層については「若者の消費に対する意欲が低下している」と、「意欲」の問題にすり替えています。その上で、若者に消費意欲がないのは「雇用環境」や「収入の増え方」について「将来の明るい見通しを持てない」からと指摘。その理由を「物心ついた時から持続的な物価上昇を経験したことがないから」と経験の有無に解消しています。

店頭で商品を見定める買い物客=東京都内

社会保障の削減

労働者の収入が伸び悩むのは、正規雇用で賃金上昇が抑制されている上に、低賃金の非正規雇用が急増しているからです。さらに社会保障の負担増で可処分所得が減少します。また高齢層の生活を支える年金の支給額が減少しているためです。

これらは自然に発生した減少ではありません。安倍晋三政権のもとで労働者派遣法が改悪され、いつまでも派遣労働に縛り付けられる「生涯派遣」が持ち込まれました。いくら働いても残業代を払わない「残業代ゼロ」制度の導入もたくらんでいます。また、安倍政権の社会保障削減路線のもとで国民の社会保障負担が増やされ、年金支給額も減らされてきたのです。

こうした要因があるにもかかわらず、白書は「将来の雇用・所得環境に対する信頼感の回復」や、「所得の中長期見通し」を示すことなどを対策に掲げます。しかし、現在の消費を増やすためには「現在の所得をどう増やすのか」が課題です。

また、「潜在需要の喚起」として、「家事代行や清掃など家事サービス」や宅配サービスなどの普及を盛り込みます。しかし、収入そのものに不安があるもとで、こうしたサービスに支出できる人はそれほど多くないと考えられます。

高齢層の対策に至っては、老後も必要に応じて働き続ける「生涯現役社会」を強調しました。高齢者の中には病気や加齢による不具合も多く、必ずしも働き続けられるわけではありません。一方で、安心して生活できる年金にむけてどのように拡充していくのかについては一言も触れていません。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月10日付掲載

賃金が上がらない、非正規雇用が増えるに加えて、社会保障の削減と負担増。

上下両方の挟み撃ちで、消費支出が減るのは当然だ。