「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。

日本共産党兵庫県委員会で働いています。

資本主義の病巣 君臨するアマゾン⑩ 知らぬ間に有料会員

巨大な資本力で競合他社を押しつぶすアマゾンはネット通販利用者の「囲い込み」を経営戦略の要に据えています。囲い込みのてこにしているのが有料の「プライム会員」です。当日や翌日に商品が届くお急ぎ便が無料、映画が見放題などさまざまな特典を受けられます。年会費は3900円。会員は会費の元をとるためにアマゾンでの買い物を増やすというわけです。

2005年に米国、07年に日本でサービスを始め、18年には世界全体で会員数が1億人を突破しました。日本法人アマゾンジャパンのジャスパー・チャン社長もプライム会員が拡大した成果を誇っています。「これまでのプライムの成長に関して非常に満足している」「昨年の会員数の伸びは過去最大だった」(「日経」電子版、7月4日付)。

ところが、利用者が知らないうちにプライム会員になり、会費が引き落とされる事態が多発しています。

誤解させるアマソンの画面

誤解させるアマソンの画面

“いきなり請求”

「入会した覚えがないのに、いきなりカード請求がきて驚いた。誰でも知るアマゾンなら大丈夫だと思っていた」。アマゾン通販利用歴6年の柳下孝夫さん(76)は悔しさをにじませました。

「カードの明細を見て、会費が請求されていることに気づき、びっくりした。気づかない間に会員にする手口はせこいと思う」。70歳の女性は怒りをあらわにしました。

利用者の怒りの声がネット上にもあふれています。

「ワンクリック詐欺だ」

消費者の「誤解」はなぜ起きるのでしょうか。

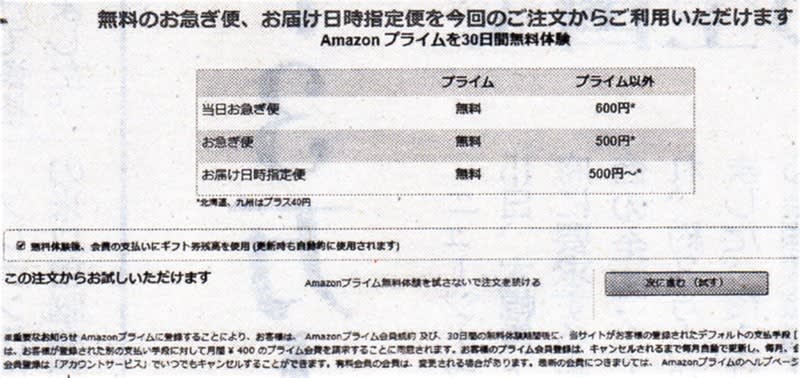

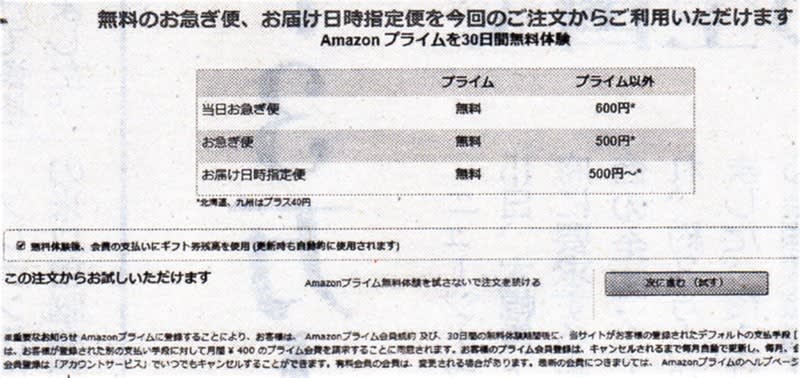

アマゾンで「Prime(プライム)」マークが付いた商品を買おうとすると、配送方法を選ぶ画面でプライム会員の無料体験に登録し、お急ぎ便を利用することを勧められます。無料体験を拒否して「通常配送」を選択しても、支払い方法を選ぶ画面を経て、再び写真にあるような無料体験を勧めるページが現れます。ここに落とし穴があります。

このページで「次に進む(試す)」ボタンを押すと、たちまちプライム会員の無料体験に登録されます。ところが、大きく表示された「次に進む(試す)」ボタンが何を試すものなのか、このボタンを見ただけではわかりません。しかも消費者は先の配送方法の選択画面で一度、無料体験を拒否しているのです。このため、単に購入手続きを進めるボタンだと勘違いして「次に進む(試す)」を押し、知らぬ間に会員になる人が続出しています。

30日間の無料体験期間を過ぎると有料会員に自動更新され、会費が発生します。その契約内容はホームページ最下部に小さい文字で表記され、見落としやすくなっています。

誤認させて契約

消費者問題に詳しい弁護士の太田伸二さんは、こうしたページの作りは「消費者の誤認を引き起こして契約させるもの」だと指摘します。「無料体験の後、そのまま有料会員に移行する契約内容は十分に周知されていません。消費者にとって不意打ちに感じることが多いと思われます。契約内容を十分に周知するページを作るべきです」

「ワンクリック詐欺との指摘があるのは当然ではないか」という本紙の問い合わせに対し、日本法人アマゾンジャパンは「コメントを控える」と回答して、反論しませんでした。「次に進む(プライム会員を試す)」と明示するなど、消費者の誤認を防ぐ措置をとる考えはあるのかとの質問にも、同社はコメントを控えました。

プライム会員は解約できます。アマゾンのホームページか、カスタマーサービスへの電話で解約を申し出ます。知らないうちに数回サービスを利用しても、電話で問い合わせることで返金される可能性があります。

本紙が質問した後、同社はホームページの仕様を一部変更。無料体験を勧めるページの表題を「プライム無料体験をお試しください」と改めました。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年8月17日付掲載

「プライム会員」でも「お試し」ってのが「ミソ」ですね。

軽い気持ちで試してみても、1か月後に解約を忘れると課金されるんですから。

それにしても、アマゾンで買うとき、「プライム無料体験」が大きいアイコンで、「無料体験を試さない」が小さい文字で表示されるのは、知らない人は誘導されてしまいますね。

資本主義の病巣 君臨するアマゾン⑨ 生産ラインで倒れ涙

製造委託方式―。情報技術(IT)企業をはじめとした多国籍企業は、自社では製造しないでサプライヤー(供給者)と呼ばれる企業に製造を委託し、雇用者としての責任を回避する方式で利益を吸い上げています。

ネット通販にとどまらず、自社製品の生産に乗り出したアマゾンも同じです。音声で操作するスマートスピーカー「エコー」や電子書籍の「キンドル」などの製造を海外に委託しています。委託先である台湾・鴻海精密工業の中国工場(湖南省の衡陽工場)では、深夜の長時間労働によって最先端機器の組み立て作業が行われていました。

工場の過酷な実態を告発したのは、米ニューヨークを拠点とする人権団体「チャイナ・レイバー・ウオッチ」(CLW)です。

約4500人の労働者が働くこの工場では従業員の44%が派遣労働者でした。中国で定められている上限の10%をはるかに超えていました。繁忙期に月間の残業が100時間を超え、中国の法律が定める36時間を大幅に上回り、連続14日間働き続けたという例も。

製品の組み立て作業は単純な反復作業です。長期間労働に疲れ果て、わずかな休憩時間には道端にしゃがんでまんじゅうや即席めんを食べるなどで空腹をしのぎます。

アマゾンの電子書籍の専用端末「キンドル」

アマゾンの電子書籍の専用端末「キンドル」

医者もいない

工場に潜入したCLWの調査官の日誌には、工場内の生々しい実態が描かれていました。

2018年3月。スピーカーのほこりをブラシで取り除く作業場では―。

午前2~3時 時間のたつのがとても遅く感じる。目の前に製品が積みあがる。ライン技術者がやってくる。「もっと早く。作業がのろすぎる」

午前4時 もう目を開けていられない。(ほこりを取り除く)ブラッシングがますます遅くなる。

午前5時30分 包装部門の人々は、まだ働いている。私は疲れ果て、頭を生産ラインにもたせかけるしかなかった。

派遣労働者たちは、先端産業で働いていても、そこで技術を身につけて昇給昇進し安定した生活を実現することなどは夢物語です。むしろ長期にわたる深夜作業は健康な身体すらもむしばんでいきます。

4月6日 派遣労働者が腹痛のため生産ラインで倒れた。涙を流していた。私はとても心配になった。この工場に医者はいないのかと、隣の労働者に聞いた。答えは「いない」。

この工場には、基本的な医療設備や健康センターすらなかったのだ。

これが世界のデジタル革命を支える製造工場の現場です。

基本給が低い

派遣労働者には、社会保険はありません。しかし、派遣労働者は正社員になることを望みません。長時間の残業ができなくなるためです。作業ミスをした時などの罰則は、残業をさせないことでした。基本給が低すぎて、残業がなければ生活に必要な賃金が得られないのです。

正社員の中には派遣労働者になることを望んでいる人さえいます。正社員の賃金があまりに低すぎるからです。

一方、工場は仕事の閑散時にも、彼らを直接解雇することはありません。ただ、休暇を与えるだけです。休暇中は賃金が得られないため、休暇が2カ月にもなれば、彼らは自ら辞めていかざるを得なくなるのです。

CLWは指摘します。

「ぞっとするような労働条件で働き、生活を維持するためには、過重な残業をする以外に選択肢がない労働者たち。アマゾンの利益は、その労働者の犠牲の上になりたっているのだ」

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年8月11日付掲載

紙媒体や電子媒体の販売でも独占的に利益をあげるアマゾン。

電子媒体を供給する端末の製造現場でも労働者が使い捨てに。

資本主義の病巣 君臨するアマゾン⑧ 各国で税逃れに執着

ネット通販大手アマゾンが極端な廉売に走る目的は市場の支配です。他社を出し抜いて顧客を増やすため、業界や国家のルールをすり抜け、破壊する行為にも訴えています。

アマゾンで新本を買うとポイントが付くだけではありません。400円程度の配送料・手数料が「割引」されて無料になります。

値引きの原資

「店に行く手間が省けるのだから、それ自体が本の値引きです」。日本出版者協議会の水野久会長は顔をしかめます。「値引きの原資はどこから出るのか」

廉売の背後でアマゾンはコスト削減に明け暮れています。切り下げられているのは物流センターの労働条件、取引業者への支払額、各国への納税額です。

2016~17年、アマゾンの荷物を運ぶヤマト運輸のドライバーが過重労働や残業代未払いを告発し、社会問題化しました。ヤマトに支払う配送料を大幅に割引させていたアマゾンのやり方の破綻でした。ヤマトが値上げに踏み切ると、アマゾンは18年4月に2千円未満の商品(新本を除く)の配送料を最大5割引き上げました。

3月には公正取引委員会が日本法人アマゾンジャパンを立ち入り検査しました。商品納入業者に値引き額の一部を負担するよう求め、取引打ち切りを示唆して脅していたといいます。優越的地位を乱用し、独占禁止法に違反した疑いでした。

アマゾンが日本で課された法人税(地方税含む)が日本の小売り大手10社平均のわずか30分の1(14年度)だった事実も本紙の試算で判明しました。日米租税条約の抜け穴を使って利益を米国に移し、現在も日本で税逃れを続けています。

利益移転先の米国でも課税を逃れています。アマゾンが本社を置く米西部ワシントン州には州法人所得税がありません。同州シアトル市議会はアマゾンなど大企業に課税し、ホームレス支援に充てる条例を5月に全会一致で可決しました。ところがアマゾンは「市議会の敵対的な対応がもたらす未来を懸念する」と猛反発しました。アマゾンなど大企業の署名活動に屈し、シアトル市議会は6月に条例撤回を決めました。

そもそもアマゾンがシアトル市を本拠地に選んだ目的の一つが税逃れでした。最高経営責任者(CEO)の伝記『ジェフ・ベゾス果てなき野望』(ブラッド・ストーン著)に記されています。「ベゾスが起業場所にシアトルを選んだ理由」は「人口が少なく、州税である売上税を徴収しなければならない顧客の割合を低く抑えられるからだった」と。

米国では商品売買の際に購入者に課せられる売上税が州政府の管轄となっています。税率は州によって異なり、0~10%程度です。

アマゾンは長らくワシントン州以外の州で売上税の徴収義務を免れていました。「店舗や事務所などの物理的拠点を州内に置く売り手だけに売上税の徴収義務がある」という最高裁判決を利用し、ネット通販なので州内に物理的拠点がないと主張したのです。

前出の伝記によれば、アマゾンは各州の物流センターも収益のない子会社の所有という形にし、「物理的拠点」の定義をかいくぐっていました。日本を含む海外でも「物理的拠点(恒久的施設)がない」という口実で法人税を逃れています。

千葉県市川市の物流センターに取り付けられているアマソンのロゴマーク

千葉県市川市の物流センターに取り付けられているアマソンのロゴマーク

狭まる包囲網

他方で、アマゾン包囲網は狭まりつつあります。米最高裁判所は6月、従来の判断を覆し、ネット通販業者から売上税を徴収する権限が各州にあるとの判断を下しました。「小売業者が対等な条件で競争する」ことを重視しました。

アマゾンの税逃れへの対策を含む多国間条約は2016年に合意され、日本を含む83力国・地域が署名しています(18年7月現在)。恒久的施設の定義を拡張するなどの内容です。しかし米国が署名せず、アマゾンの税逃れに終止符を打つには至っていません。

(つづく)(⑨は11日付に掲載の予定です)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年8月9日付掲載

アマゾンの一定金額以上買い物をすると郵送料無料になるってサービスは、やはりしわ寄せを食っている業界があるんですね。

さらに税逃れもその原資。

資本主義の病巣 君臨するアマゾン⑦ 出版文化脅かす無法

街の書店が消えつつあります。

全国の書店数は2017年5月時点で1万2526店。2000年5月の2万1654店から42%も減りました(株式会社アルメディア調べ)。

書籍・雑誌の推定販売額は、ピークの2兆6564億円(1996年)から1兆3701億円(2017年)へ、ほぼ半減しました。(全国出版協会・出版科学研究所調べ)

「インターネットの普及で情報の取り方が変わり、書籍・雑誌の市場が縮小する中で、アマゾン独り勝ちの状況が生まれています」

日本出版協議会(出版協)の水野久会長(写真、晩成書房社長)は「世界最大のオンライン書店」アマゾンの隆盛を複雑な思いで見ています。アマゾンが日本に上陸したのは2000年。いまや紙の本の市場の1割を握り、「日本最大の書店」になったといわれます。

日本出版協議会(出版協)の水野久会長(写真、晩成書房社長)は「世界最大のオンライン書店」アマゾンの隆盛を複雑な思いで見ています。アマゾンが日本に上陸したのは2000年。いまや紙の本の市場の1割を握り、「日本最大の書店」になったといわれます。

「アマゾンのシステムが便利なのは確かです。公平な競争で売り上げを伸ばしたのなら文句はないのですが」

ルールに違反

水野さんが懸念するのは、アマゾンが不公平な実質値下げを続けていることです。大学生などを対象に本の価格の10%をポイントで還元する有料会員サービス「プライム・スチューデント」です。

有料といっても会費は6カ月間無料。6カ月経過後も通常のプライム会員の半額(年1900円)です。インターネットで映画が見放題。当日や翌日に商品を配送する「お急ぎ便」が無料で使い放題。その上、本の10%還元という学生限定の特典が付くのです。破格の優遇は学生を常連客に育てて囲い込む思惑の表れです。しかし、10%もの実質値引きは出版業界のルールに違反しています。

本は出版社が決めた定価で売るというルールで流通しています。再販制(再販売価格維持制度)と呼ばれ、出版社と取次(卸売業者)、取次と書店が個別に契約を結んでいます。

定価販売を義務付けるのは出版文化の多様性を維持するためです。日用品と違い、読者は同じ本を何度も買いません。重要なのは多様な本が世に出ることです。市場任せにすると、売れ筋でない本の価格が暴落して出版されにくくなります。

定価販売というルールの下で競争しているのに、抜け駆けの廉売で顧客を奪う大型店があれば、ルールを守る店の売り上げが落ちるのは自明です。

出版協は12年10月に10%還元の即時中止をアマゾンジャパンへ申し入れました。しかしアマゾンの対応は「回答そのものを拒否するという、門前払いの内容で不誠実きわまりないもの」(出版協)でした。アマゾンはその後、最大10%還元を一般消費者に広げ、学生には最大20%値引きしました。出版協は声明で批判しました。

「再販契約に違反したポイントサービスは、リアル書店を大量に廃業に追い込み、中小取次の危機を加速している」(15年12月)

再販制を崩す

いまアマゾンは「取次外し」という究極の「再販制崩し」の挙に出て、出版業界に衝撃を与えています。17年4月以降、取次を介さない直接取引を出版社に呼び掛け、35回以上の説明会を開きました。その際、取次に在庫のない本を出版社から取り寄せる従来の取引の停止を発表。出版社を兵糧攻めしています。水野さんはいいます。

「再販契約のない直接取引では定価販売が守られません。再販契約の下で販売する書店は圧倒的に不利な状況に置かれます。アマゾンは定価の66%で買い取るという特別条件で出版社を誘惑していますが、後日変更される可能性があります。アマゾン依存が強まり、買い取り条件を引き下げられれば、出版社は定価を上げるしかない。本の価格が高くなる恐れもあります」

平然とルールを破る多国籍企業によって、日本の書店と出版文化はかつてない危機に追い込まれています。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年8月4日付掲載

独占的な取引で、有利に販売を進めるアマゾン。せめて、「再販制度」という出版界のルールを守るべきです。

資本主義の病巣 君臨するアマゾン⑥ おむつで赤字1億ドル

「アマゾンされる」(be Amazoned)ネット通販大手アマゾンの企業名を動詞にした造語が米国のビジネス界で使われています。新規参入した他社に自社の顧客と利益を根こそぎ奪われていく、という意味です。アマゾンの売上高の爆発的な伸びは小売業界全体を恐怖と混乱の渦に巻き込んでいます。

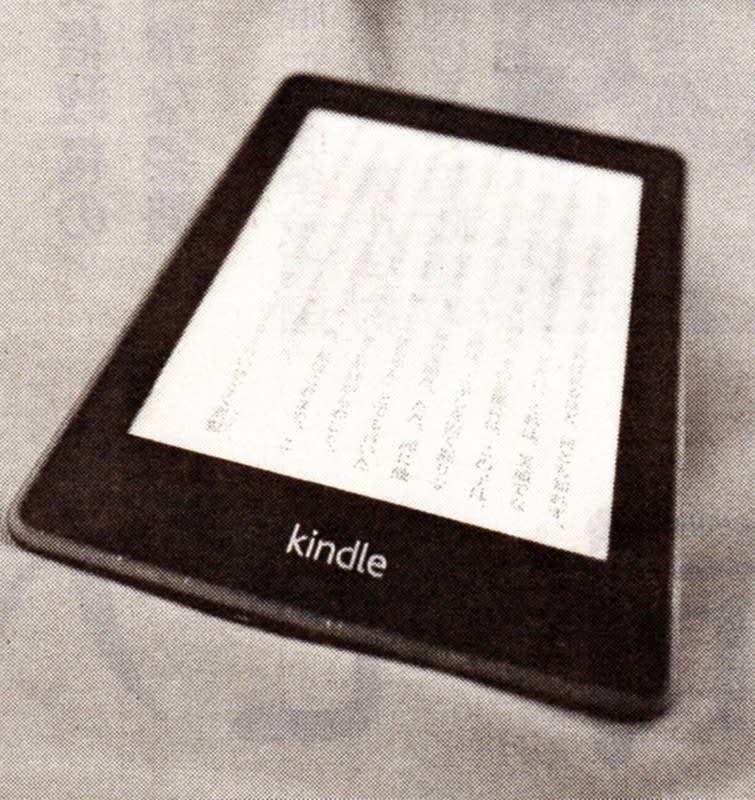

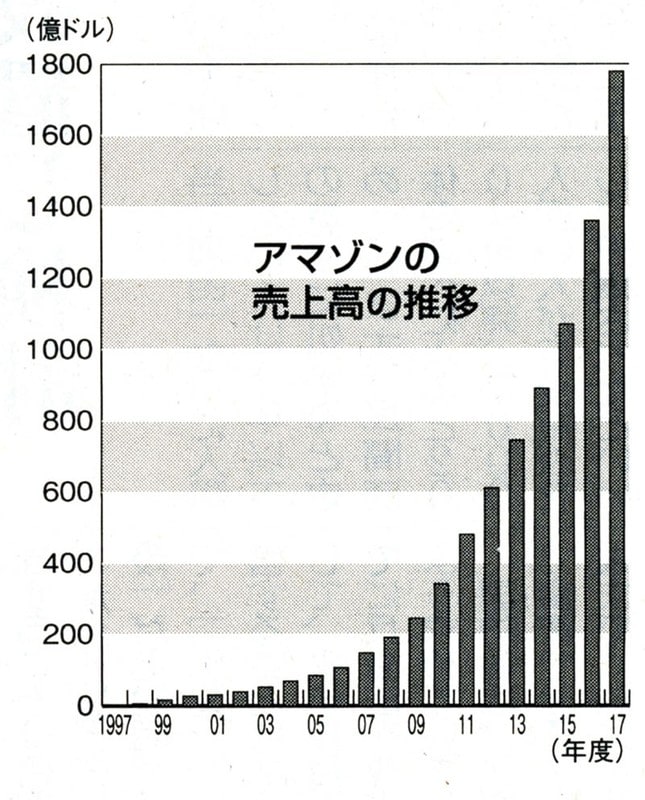

株式を公開した1997年度、アマゾンの売上高は1・48億ドル(1ドル=110円で163億円)でした。10年後の2007年度には100倍の148億ドル(1兆6280億円)へ。20年後の17年度には1202倍の1779億ドル(19兆5690億円)へ膨れ上がりました(グラフ)。17年度には米国だけで1061億ドル(11兆6710億円)を売り上げています。

何でも売る店

何でも売る店

アマゾンはオンライン書店として1995年に開業しました。実店舗を持たずにインターネットで本を売る店です。取り扱う商品は書籍だけでした。

その後、雑貨、家電、アパレル、玩具、生鮮食品などに次つぎ参入し、「エブリシング・ストア」(何でも売る店)に急成長。あおりを受けて、既存の小売企業が減収や赤字にあえぐようになりました。世界最大の玩具小売企業トイザラスが17年9月に破たんした要因の一つもアマゾンの安売り攻勢だといわれます。「デス・バイ・アマゾン」(アマゾンによる死)という呼び名も生まれました。

日銀調査統計局の日銀レビューは物価に波及する「アマゾン・エフェクト(効果)」を分析しています。ネット通販の急拡大が「スーパーなど既存の小売企業が直面する競争環境を厳しいものにし、値下げ圧力にもつながっている」というのです。(河田皓史・平野竜一郎両氏「インターネット通販の拡大が物価に与える影響」)

ネット通販の利用が広がる要因は二つあるとレビューは指摘します。利便性と低価格です。実店舗に出向かず24時間いつでも買い物ができる上、場合によっては同じ商品を実店舗より割安に買えるということです。「(背景に)実店舗を持たないことによる各種コスト削減効果がある」

しかし、ネット通販には宅配コストが加わります。配送料込みで商品を実店舗より割安にして、利益が出るものでしょう。

千葉県市川市にあるアマゾンの物流センター

千葉県市川市にあるアマゾンの物流センター

強引に値下げ

アマゾンの最高経営責任者(CEO)ジェフ・ベゾス氏の支援を得て書かれた伝記『ジェフ・ベゾス果てなき野望』(ブラッド・ストーン著)が価格設定の内幕を明かしています。ベビー用品のネット通販で業績を伸ばした新興企業クイッドシーをアマゾンが買収したときのことです。

会社の売却を拒んだクイッドシーにアマゾンは価格競争を仕掛け、ベビー用品価格を最大30%下げました。アマゾン・マムという新サービスで追い打ちをかけ、割安な紙おむつをさらに30%値引きしました。アマゾン側は「3カ月で1億ドル以上の赤字を紙おむつだけで出す計算」でした。成長が鈍化したクイッドシーは10年11月にアマゾンへの売却に追い込まれました。

利益を度外視して値引き攻勢をかけ、赤字を垂れ流すこともいとわない。アマゾンの低価格の背後には市場支配を目的とした強引な値下げ戦略があるのです。業界内での淘汰(とうた)が進んで「一部企業の寡占度が大きく高まれば、インターネット通販企業の価格設定行動が変化する可能性もある」と日銀レビューは指摘します。

アマゾンの廉売のしわ寄せはあらゆる方面に及んでいます。一例が物流センターの労働条件です。前出の伝記にはアマゾンが「不必要な費用だとしてエアコンは設置しなかった」経緯が書かれています。気温が38度以上になったときだけ扇風機を置いたといいます。熱中症で病院に搬送される労働者が続出したのは、本拠地米国でも同じだったのです。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年8月3日付掲載

最初はオンライン書店だけだったけど、次々と業者を買収して販売分野を広げていく。買収のためには金に糸目をつけない。

その点は「楽天」と共通した点があるかもしれませんね。