宇野と高松を結ぶフェリーの中間にある直島。古くから塩田、高原水軍、あるいは女文楽の島として知れれていたが、二十年ほど前から直島はアートの島としても知られるようになった。その中心的な存在が、地中美術館。名前のように、美術館は地中に埋まっていて、建物の姿がみえない。

安藤忠雄設計で、展示室をつなぐ建物自身が芸術品となっている。次の展示室まで行く間、わざわざ遠回りさせ、その間、地上の開口部から入る自然光をたくみに利用し、幾何学的な構造物や影を楽しませてくれる。中庭みたいのもあり、年中、緑を維持できるトクサや、あるいは石灰岩などを敷き詰めている。歩いていて、へんだなと思うと、そこは、わざわざ6度の傾きをつけてあり、お年寄りがよろついていた。何故、そんなことをするのかというと、この導入部は、作品を”拝む”ための参道のようなものだという。歩きながら、心を次第に集中させていってほしいということ、ださそうだ。

まず、ウオルター・デ・マリアの作品。彼は1935年生まれでUCバークレーで歴史と美術を学ぶ。1960年よりニューヨークを本拠地として活躍。ここでは、径2Mほどの球体を中心に、二十幾つかの金箔を施した木彫を配置し、天井からの自然光のみで鑑賞するようになっている。見る場所により、また、その日の天気、時間帯によって、この空間の印象はがらっと変わる。変幻自在な空間そのものが芸術作品なのだ。

そして、ぼくらはまた、長い”参道”を歩き、あっと驚く、空間アートに出会うことになる。ジェームズ・タレル作。”アフラム、ペール・ブルー”、”オープン・フィールド”、”オープン・スカイ”の三作品。光の芸術。マジックのような場面も登場。みんながおどろきの声を発し、そのあと笑顔がはじける。こういうのもアートなのだ、と感心。

そして、また、長い道を歩かされ、到着した場所はモネの睡蓮の部屋。巴里オランジュリーの睡蓮の部屋を意識し、展示室は自然光のみ。5枚の絵は、オランジュリーのと同じく、モネ最晩年の作。ここも、日々、また時間ごと、印象が変わっていく。美術館を訪れた人は、その瞬間、瞬間の美を楽しむ。人生そのものじゃないかと、ふと思った。

一風変わった美術館で、一風変わった作品をみせてもらった。”アートは既に定まった価値観を学ぶのではなく、一人ひとりの方が作品と向き合い”Benesse(よく生きる)”を考えるためのものでありたい、という地中美術館のメッセージにうなずく。

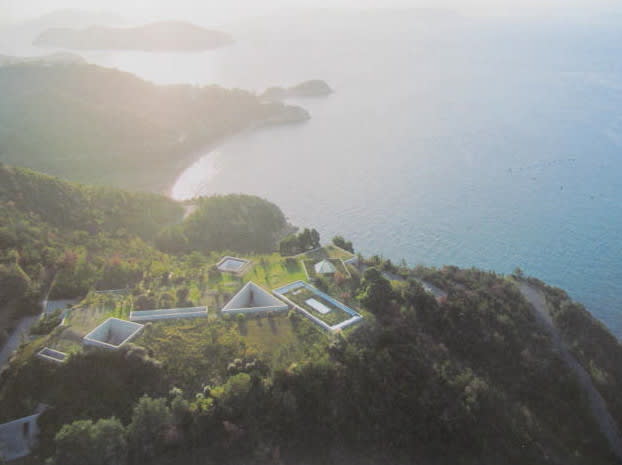

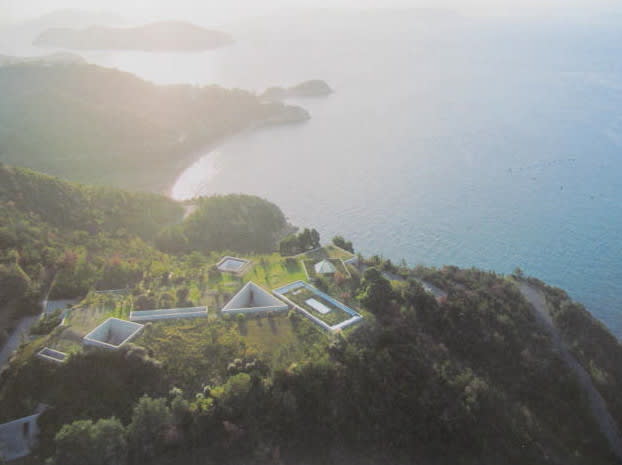

上空から見た地中美術館。△や□は自然光の取り入れ口。本館はこの下に埋まっている。

美術館に入るまでも長い道のり。途中でモネが住んだジヴェルニーに模した睡蓮の池がある。

萩も咲いていた

。。。。。

本村地区に、古民家を改修して、家そのものを作品化した、現代アート、”家プロジェクト”がある。千住博の作品や、がらくたを集めたごみ屋敷のような作品(笑)とか、善光寺さまのように真っ暗闇の部屋に連れ出せれ、目が慣れてきて、うっすらと何やらみえるような作品とか、驚かせられるものが多かった。現代アートはどんどん裾野を広げているようだ。ここも、もちろん写真はだめ。外側だけちょっとだけ。

石橋:千住博の”家プロジェクト”

はいしゃ(歯医者さんだったらしい)

女文楽のポスターも。近くの建物で稽古をされていた。

安藤忠雄設計で、展示室をつなぐ建物自身が芸術品となっている。次の展示室まで行く間、わざわざ遠回りさせ、その間、地上の開口部から入る自然光をたくみに利用し、幾何学的な構造物や影を楽しませてくれる。中庭みたいのもあり、年中、緑を維持できるトクサや、あるいは石灰岩などを敷き詰めている。歩いていて、へんだなと思うと、そこは、わざわざ6度の傾きをつけてあり、お年寄りがよろついていた。何故、そんなことをするのかというと、この導入部は、作品を”拝む”ための参道のようなものだという。歩きながら、心を次第に集中させていってほしいということ、ださそうだ。

まず、ウオルター・デ・マリアの作品。彼は1935年生まれでUCバークレーで歴史と美術を学ぶ。1960年よりニューヨークを本拠地として活躍。ここでは、径2Mほどの球体を中心に、二十幾つかの金箔を施した木彫を配置し、天井からの自然光のみで鑑賞するようになっている。見る場所により、また、その日の天気、時間帯によって、この空間の印象はがらっと変わる。変幻自在な空間そのものが芸術作品なのだ。

そして、ぼくらはまた、長い”参道”を歩き、あっと驚く、空間アートに出会うことになる。ジェームズ・タレル作。”アフラム、ペール・ブルー”、”オープン・フィールド”、”オープン・スカイ”の三作品。光の芸術。マジックのような場面も登場。みんながおどろきの声を発し、そのあと笑顔がはじける。こういうのもアートなのだ、と感心。

そして、また、長い道を歩かされ、到着した場所はモネの睡蓮の部屋。巴里オランジュリーの睡蓮の部屋を意識し、展示室は自然光のみ。5枚の絵は、オランジュリーのと同じく、モネ最晩年の作。ここも、日々、また時間ごと、印象が変わっていく。美術館を訪れた人は、その瞬間、瞬間の美を楽しむ。人生そのものじゃないかと、ふと思った。

一風変わった美術館で、一風変わった作品をみせてもらった。”アートは既に定まった価値観を学ぶのではなく、一人ひとりの方が作品と向き合い”Benesse(よく生きる)”を考えるためのものでありたい、という地中美術館のメッセージにうなずく。

上空から見た地中美術館。△や□は自然光の取り入れ口。本館はこの下に埋まっている。

美術館に入るまでも長い道のり。途中でモネが住んだジヴェルニーに模した睡蓮の池がある。

萩も咲いていた

。。。。。

本村地区に、古民家を改修して、家そのものを作品化した、現代アート、”家プロジェクト”がある。千住博の作品や、がらくたを集めたごみ屋敷のような作品(笑)とか、善光寺さまのように真っ暗闇の部屋に連れ出せれ、目が慣れてきて、うっすらと何やらみえるような作品とか、驚かせられるものが多かった。現代アートはどんどん裾野を広げているようだ。ここも、もちろん写真はだめ。外側だけちょっとだけ。

石橋:千住博の”家プロジェクト”

はいしゃ(歯医者さんだったらしい)

女文楽のポスターも。近くの建物で稽古をされていた。