おはようございます。

東御苑の二の丸雑木林の金蘭と銀蘭をみた後は、本丸御殿のあった辺りにある小さなバラ園へ。華やかな現代バラの原種となったような古典的バラが。

東御苑のバラ園 うしろの建物が富士見多聞。松の廊下はその左側辺り。刃傷にござる。

モッコウバラ

中国南部を原産とするバラ科の蔓性植物。古典的な蔓薔薇の一つで、一般家庭でフェンス、アーチ、生垣などに使われる。日本へ渡来したのは江戸時代中期。モッコウは中国名「木香花」の音読みで、キク科のモッコウに香りが似ることによる。白花が原種で、黄花に比べると開花はやや遅く花数も少ない。黄花をキモッコウと呼んで区別することも。(”庭木図鑑 植木ペディア”より、以下同様)

ナニワイバラ 中国を原産とする原種バラの一つ。日本へ渡来したのは宝永年間(1704~11年)で、浪速商人が流通を担ったためナニワイバラと名付けられたとされる。古くから観賞用に栽培されるが、紀伊半島の南部、四国及び九州の山地では野生化したものが見られる。

サクラバナ 日本を原産とする野バラの一種。沖縄を除く日本各地に分布するノイバラと、中国の雲南省や四川省に分布するコウシンバラが自然に交配してできたと考えられている。

コウシンバラ 中国西部を原産とするバラの一種。年に数回咲く四季咲きの性質があり、これを「庚申」に擬えて命名された。日本には平安時代に渡来し 藤原定家の「名月記」にその名が見られるほど古くから庭で栽培される。近現代の様々なバラを作出した重要な原種であり、バラの園芸品種に四季咲きの性質を導入したとされる。現代ではあまり話題にならないバラだが、西洋薔薇が普及する前はモッコウバラやナニワイバラと共に愛好されていた。

サンショウバラ 神奈川、静岡、山梨の富士山付近にのみ自生するバラの原種。バラとしては太くたくましく育ち、園芸用に販売されているが、自生地では絶滅が危惧される。名所は富士山付近の不老山にある「サンショウバラの丘」。葉の形や幹枝にあるトゲが山椒に似るとしてサンショウバラと名付けられた。

ハマナス 北海道から山陰地方(鳥取まで)の海岸沿いに自生するバラ科の低木。寒冷地に使える貴重な花木として特に北海道で普及している。同地の原生花園で令和天皇が本種を特に愛でたことにちなみ、雅子皇后の御印となっている。

マイカイ ハマナスよりも濃い赤紫色の八重咲き品種。花には芳香がある。株元から数本の主幹が立ち上がり自立する。脇枝を良く伸ばし枝先は枝垂れ気味になる。庭木としてもおもしろい存在。

この近くには姫ウツギが真っ盛り。

富士見櫓の方の林にはタニウツギが満開。

富士見櫓 明暦の大火で焼失したが、すぐ再建され天守の代用にされた。

大番所の脇には花の名を知らない人でも知っている花が。この花の名知ってる?シラン。(当たり)

三の丸尚蔵館の新築棟が立ち上がってきた。令和6年7月31日完了予定。パリ五輪と同じ年。60代のときの目標は東京五輪まで元気でいたい、だった。無事、通過し、今はパリ五輪とここが目標。

三階建ての豪華な美術館になりそう。

今の三の丸尚蔵館はそれまで休館。

令和6年、オープン記念の展覧会は何が出るか。ぼくの予想。若冲の動植綵絵と春日権現験記絵巻。

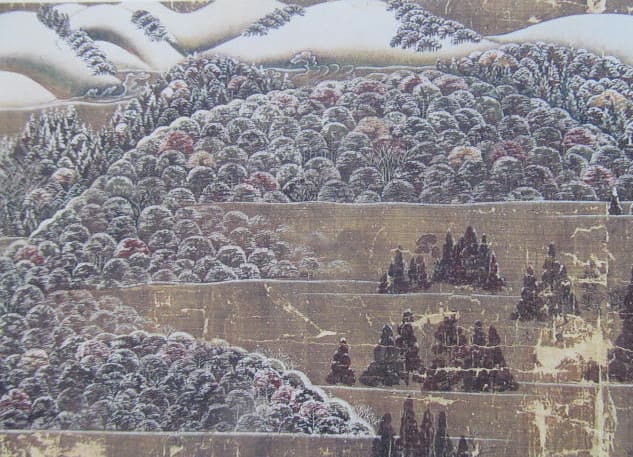

春日権現験記絵巻。とくに巻第19の雪の御笠山と春日奥山(1309)。世界史上最古の雪景色絵画といわれる。

これを見るまでは、元気でいないと。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

我が家には数十倍の広さです。

まあ・小さいなりに・狭い庭で、結構咲いています。

余り広いのも、体力的なことや人混みに酔うので、散策が出来れば佳しです。

自然に触れられる場所があるのは好いですね。

お身体、お大事になさってくださいませ。

そうですね。広大な東御苑の敷地からみれば小さなバラ園です。アナザンさんちのバラ園はこれほど広くはなくとも、現在、モッコウバラに囲まれ、これから、いろいろな品種が咲き揃い、楽しみですね。自宅の庭で好きなときにお花とお話しできるのが一番です。マンション暮らしだとそうはいきません。