おはようございます。災害級の炎暑もあと少しのようですね。

今朝のぼくのいつもの散歩道。うれしい発見があり、でもかなしい発見もあったので、テレビドラマ風にタイトルも”岸辺のアルバム”としゃれてみました。

砂押川沿いのさくら道の桜は昭和11年に松竹大船撮影所の開設記念に植えられた。もう86年もたつ。スタート地点の橋の名前も松竹2号橋。

松竹橋から上流方面を眺めるとなんとカルガモが!数えると5羽。ぼくがしばらく追っていたカルガモ親子の子供たちに違いない。ここは、あの滝からだいぶ上流になる。もう、すっかり親離れをしてここまで来て朝食をとっている。1羽、少ないが、きっと、いつもお母さんの傍にいた子だろう。とにかく、朝散歩でこの橋から見るのは初めて!うれしい発見だった。

近くに寄って、見る。

そして、次の橋。橋のたもとの酔芙蓉A嬢とその向こうの古株B嬢。

今日も50以上の花を咲かせるA嬢。すっかり花形役者になった。

向かいの古株B嬢。こちらも負けずに花数を増やしてきた。むかしは花形だったが、脇役を見事に演じている。

この橋に名前はない。コロナ橋にしようかな。

反対側の岸辺を歩くと、衝撃の目撃。なんと、桜が枯れている。それも、昭和11年生まれのソメイヨシノではなく、八重桜の関山。枯れたソメイヨシノの跡に植えられたので、まだ中年の星のはず。この暑さのせいもあるかも。一時的であればいいのだが。がんばって来春、芽を出して!でも、幹はコロナカミキリにくわれたのかボロボロ。桜も人間と同じ。一寸先は闇。

さびしい目撃のあとはうれしい目撃。今まで気づかなかったが、たぶん数年前植えられた酔芙蓉がこんなに花をつけるようになった。大物新人を発見!楽しみが増えた。酔芙蓉C嬢。A,B,C嬢では味気ないので、そのうち女優さんの名前をつけてあげることにしよう。原節子、岸恵子世代は桜につけているので、酔芙蓉は小百合世代かな。次回に発表します。

藤井聡太、中年の星を破り、二冠へ!十代で八冠も夢ではない。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

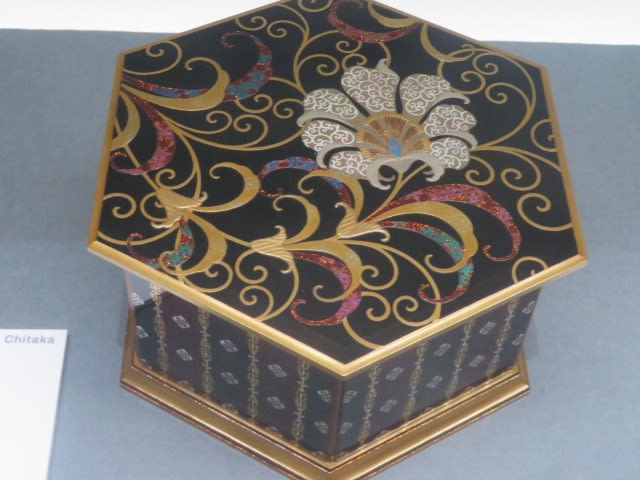

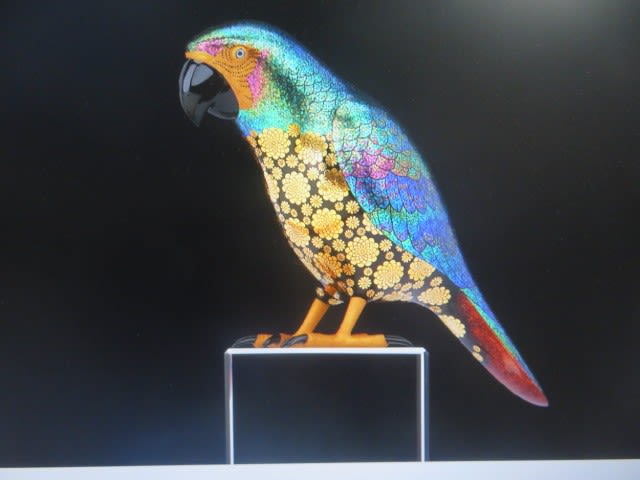

その上、うつくしい煌びやかであったり、哲学的であったりと、素晴らしい作品ばかり。作者の名前を憶えておいて、また、どこかで個展でもあったら、楽しませてもらおう。早速、一昨日は金魚絵師の深堀隆介展を見てきましたよ。

その上、うつくしい煌びやかであったり、哲学的であったりと、素晴らしい作品ばかり。作者の名前を憶えておいて、また、どこかで個展でもあったら、楽しませてもらおう。早速、一昨日は金魚絵師の深堀隆介展を見てきましたよ。