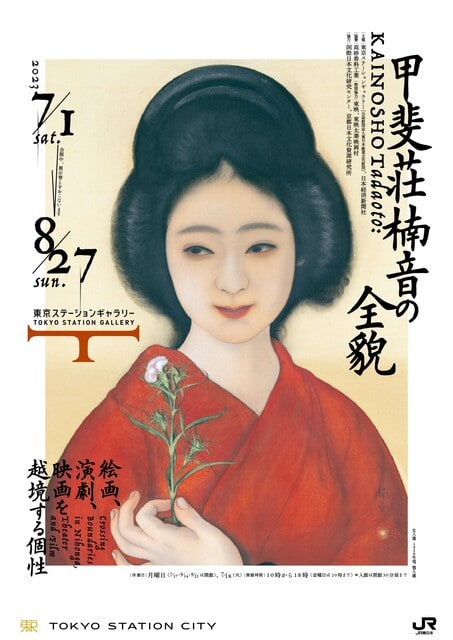

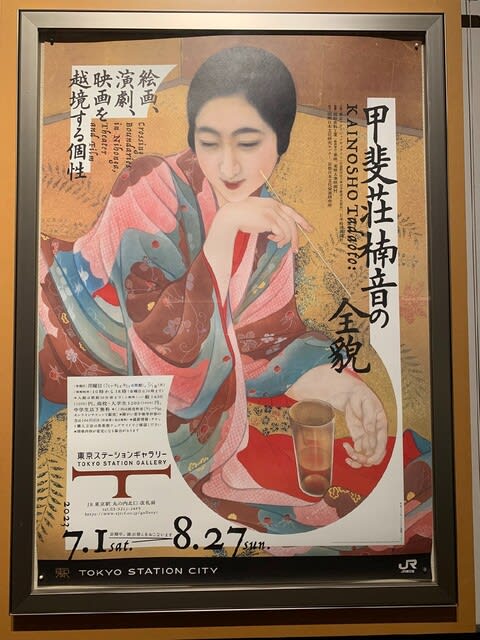

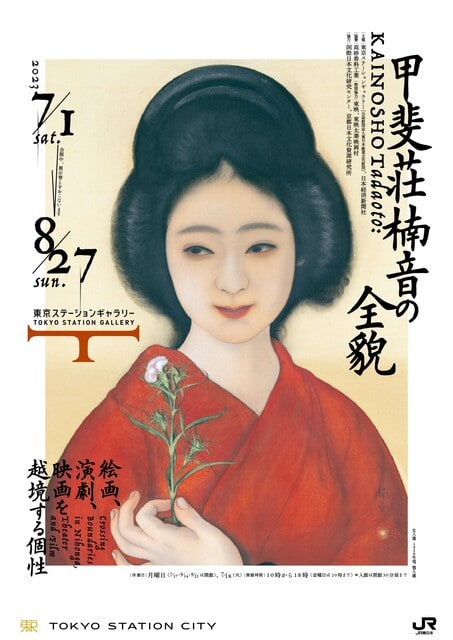

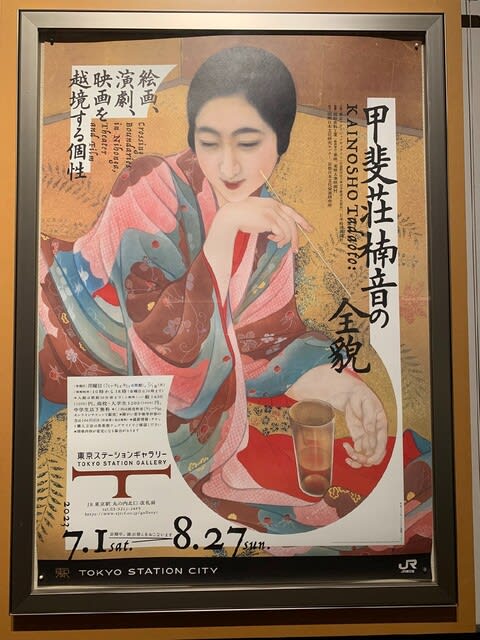

【art】「甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性」鑑賞 @ 東京ステーションギャラリー

2023年7月16日鑑賞。

大正から昭和にかけて活躍した甲斐荘楠音の回顧展。これはとっても楽しみにしていた。

いろいろ書きたいことはあるのだけど、見てから7ヶ月近く経ってしまったし、他にも書きたい記事が溜まっているので、感想ポストに追記する形で記事として残しておく。

甲斐荘楠音( Wikipedia)の作品に最初に触れたのは、岩井志麻子さんの「ぼっけえ、きょうてえ」の表紙。どこか狂気を感じさせる表情の着物姿の女性の妖しい美しさに惹かれ、思わず小説を手に取ってしまった。

Wikipedia)の作品に最初に触れたのは、岩井志麻子さんの「ぼっけえ、きょうてえ」の表紙。どこか狂気を感じさせる表情の着物姿の女性の妖しい美しさに惹かれ、思わず小説を手に取ってしまった。

そして2021年「あやしい絵展」(記事は コチラ)で、その原画「横櫛」と出会い、甲斐荘楠音という独特な名前を知った。

コチラ)で、その原画「横櫛」と出会い、甲斐荘楠音という独特な名前を知った。

そんな甲斐荘楠音の回顧展が開催されるということで、とても楽しみにしていた。

子供時代に強い印象を受けて、その後の人生に影響を及ぼすことは、大なり小なりあると思うけれど、歌舞伎を見て受けた衝撃が「おじさんが美女に変身すること」で、そこから女装に憧れたというのはなかなか興味深い🤔

初期の作品は狂気を感じるような妖しさはなく、美しい作品が多かった。

「遊女」

「遊女」は歌舞伎の影響が感じられる。これは本当に美しくて、かなり好きな作品だった。

「春」

「春」はメトロポリタン美術館から里帰り。海外へも渡っていたというのはビックリ。メインビジュアルにもなっているけれど、大きめな作品で女性が横たわる姿は迫力があるけど、そこまでの妖しさはない。

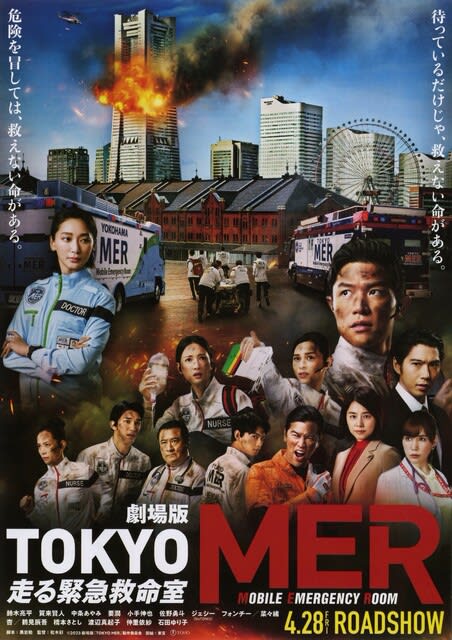

「『旗本退屈男 謎の南蛮太鼓』衣装」

どうやら1940年頃から絵を描くことをやめてしまい、映画関係の仕事をしていたらしい。主に時代劇の衣装デザインを手掛けていたようで『旗本退屈男』シリーズの衣装展示は圧巻だった。

作品自体を見ていないので分からないけれど、おそらくは長くても数十分のシーンでしか映らないであろう衣装の、細部までこだわったデザインは斬新でありながら繊細。甲斐荘楠音の才能はもちろん、映画界に活気のあった良い時代だったなと思い感慨深かった。

その後、再び絵を描き始める。レオナルド・ダヴィンチやミケランジェロに心酔していたそうで、その影響が作品にもみられるとのこと。

「虹のかけ橋」

やっぱり甲斐荘といえば「横櫛」や「幻覚(踊る女)」などの、狂気を感じる妖しい女性の作品が代表作だと思うけれど、今回一番好きだったのがこの「虹のかけ橋」

今作にもダヴィンチの影響があるんだったかな? 実は大正4年に描き始め、絵から離れた時代を経て、昭和51年に完成した。

いろいろな経験を経て、原点である歌舞伎の世界に戻ったような気もするし、やはり60年を経た重みも感じつつ、実に潔くてとても良かった。

まさに全貌というにふさわしい企画展でとても面白かったし、知らなかった面をたくさん見れて楽しかった。

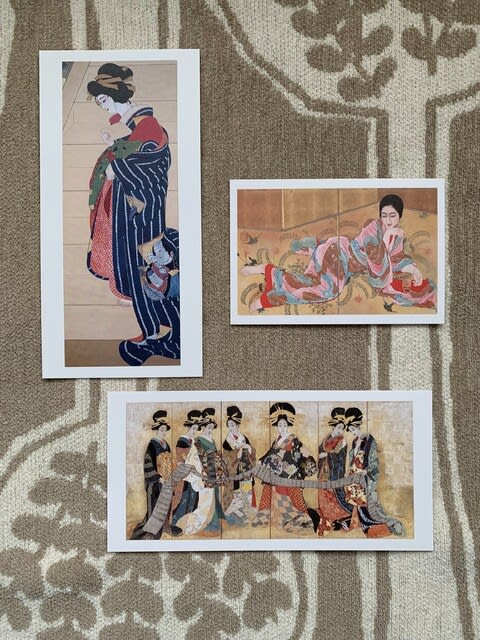

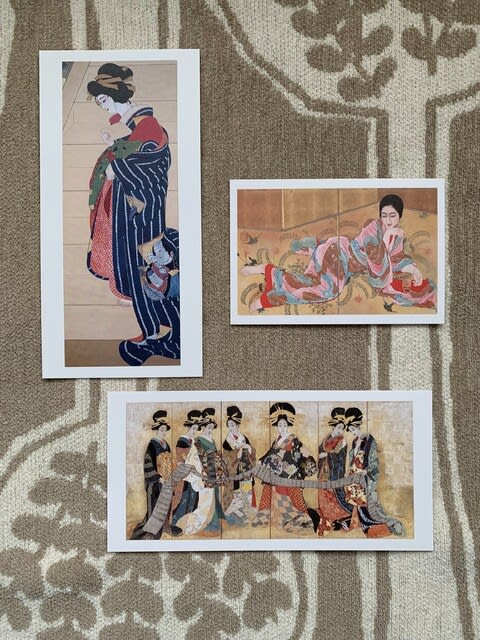

お土産はポストカード3種。「春」以外は「横櫛」しか知らないで見ると、別人の作品と思うかも🤔

甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性:2023年7月1日-8月27日 @東京ステーションギャラリー

甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性:2023年7月1日-8月27日 @東京ステーションギャラリー

甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性

甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性

Wikipediaから引用!

Wikipediaから引用!

甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性:2023年7月1日-8月27日 @東京ステーションギャラリー

甲斐荘楠音の全貌 絵画、演劇、映画を越境する個性:2023年7月1日-8月27日 @東京ステーションギャラリー

ひとこと感想

ひとこと感想