第7回「古典教室」開く

不破社研所長、弁証法を解説

(写真)講義をする不破哲三社会科学研究所所長=6日、党本部 |

第7回「古典教室」が6日、党本部で開かれました。2カ月ぶりの再開で、不破哲三社会科学研究所所長がエンゲルスの『空想から科学へ』の第2章を講

義しました。

「社会主義を科学にするためには、世界を『科学の目』でとらえる科学的な世界観が必要」とのべ、とりわけ弁証法を中心に解説しました。

今回の講義では、党員が日常的にとりくんでいる「党活動や革命運動のなかの弁証法」についていくつもの実例を示して縦横に語りました。

「哲学の面白さもわかってきました。質的変化をしているのかもしれません。弁証法的な考え方、とらえ方はまさに的確だと感じました」(33歳・男 性)、

「党活動、革命運動の中で弁証法的な見方が必要となるということが大きく胸に響いた」(59歳・女性)など各地から感想が寄せられています。

「古典教室」不破社研所長の第7回講義

第3課『空想から科学へ』(2章)

党活動の中の弁証法

(写真)講義する不破哲三社会科学研究所所長=6日、党本部 |

第7回「古典教室」が6日に党本部で開かれ、不破哲三社会科学研究所所長がエンゲルス『空想から科学へ』の第2章を講義しました。

不破さんは、前回学んだ第1章が「社会主義を科学にするためには、まずそれが実在的な基盤の上にすえられなければならなかった」という文章で結ば れているが、「そのためには、世界を『科学の目』でとらえる科学的な世界観が必要であり、第2章は、その科学的な世界観の全体を短い文章で説明していま す」と語りはじめました。

エンゲルスの説明の順序は〈弁証法―唯物論―史的唯物論―経済学〉とたいへん独特なもので、「この流れはマルクス、エンゲルスの思想的発展の歴史とほぼ一致しているんです」とのべ、2人の思想の発展を略年表に沿ってあとづけました。

エンゲルスが青春時代にキリスト教との思想的格闘のなかからヘーゲル哲学に到達し、21歳のとき、政府の指示でベルリン大学にのりこんできた反動的な大哲学者の見解を批判する論文を書いて論破したエピソードは、受講者を驚かせました。

エンゲルスは、イギリスの経済と労働者の状況をつぶさに調べたうえで直観的に唯物論的な社会観に到達し、マルクスは、ヘーゲルの社会論(「法哲 学」)の徹底的な批判的研究を通じて理論的に到達しました。意気投合した2人は、それ以来、終生尊敬し、切磋琢磨(せっさたくま)し、科学的社会主義の理 論を仕上げていったと解説しました。

連関と運動の中で見るか、バラバラで固定的に見るか

テキストの本論に入った不破さんは、社会の見方―史的唯物論と経済学―はすでに講義で勉強済みとして、弁証法を中心に語りました。

ものの見方の大きな二つの流れである弁証法的な見方と形而上学(けいじじょうがく)的な見方を対比して説明するのは「ヘーゲルに源流を持ち、エンゲルスが発展させたもので、マルクスにはないもの」と指摘し、古代ギリシャ以来の哲学の歴史を概観しました。

古代ギリシャの哲学者は「万物は流動しており、不断に生成し消滅している」とのべたヘラクレイトスをはじめ、世界を連関と運動の中で見る弁証法的 な見方を身につけていましたが、その後、ものごとをバラバラにして固定的にみる形而上学的な考え方が優勢になります。その背景には、自然を研究する初期の 段階では、事物をまずバラバラにして、動かないように固定して見ることが必要だったという事情がありました。

「形而上学的な見方は、常識的に見えるが、突っ込んで考えるとそうはいかなくなる」とのべた不破さん。「生と死」をどこで判定するか、脳死判定の 難しさや、われわれの体が絶えず死んだ物質を生命活動に利用し、いらなくなったものを死んだ物質として捨てていることなどを例にあげました。

「形而上学的」を「石頭的な考え方」と言いかえた不破さんは、中世から近世にかけて科学が大進歩をとげていくと、「固くなった頭をほぐして、世界をありのままに受け入れる見方、弁証法的な見方を意識的に身につける必要が生まれてきた」とのべました。

弁証法的な見方の特徴として、ものごとを連関のなかでとらえる、変化と運動のなかでとらえる、対立物を発展の生きた推進力ととらえ、固定した境界 線を認めない――をあげ、カント(1724―1804年)の星雲状の回転する物質から太陽系が発生したとする学説やダーウィン(1809―82年)の進化 論など、自然科学の発展のなかで、弁証法的な見方が復活してきたことを語りました。

弁証法的な見方はヘーゲル(1770―1831年)の哲学体系で一つの頂点に達しましたが、ヘーゲルには二つの弱点がありました。

ヘーゲルは、世界の発展を「絶対理念」が体現し、発展するものとして説明する観念論者でした。また、自然から歴史、人間の精神まで、すべての分野 にまたがる大体系を完成しようとしたために、一方で変化と発展を大いに強調しながら、他方では「この体系をもって歴史が完結してしまう」と主張する矛盾に 陥りました。

不破さんは、「ヘーゲルの矛盾から抜け出すためには唯物論にすすむ必要があり、弁証法的な考え方は、唯物論の立場にたってこそ、その真価を発揮できる」と力説しました。

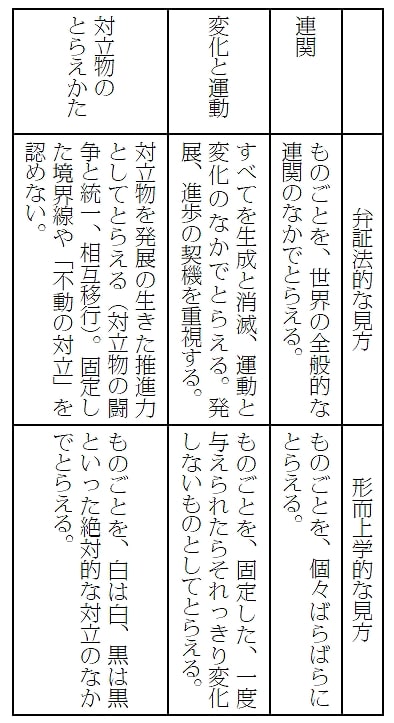

エンゲルスが論じている「弁証法的な見方」と「形而上学的な見方」との違いと特徴がよく分かるように、表(上の表)に整理して説明しました。とくに弁証法の「変化と運動」の特徴として、「発展、進歩の契機を重視する」ことの意味を強調しました。

東大での講演で学生から「自然にも発展があるのですか」と質問を受け、物質の世界にも前向きの発展があると答えたことがあると紹介し、「まして人間社会では、いろんな逆流があっても進歩するというのが私たちの見解です」とのべました。

|

広い視野で 歴史の中で 複眼で――前進の芽を大切に

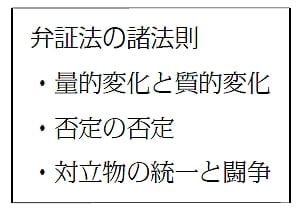

このあと「弁証法の諸法則」(左の表)といわれる法則を簡潔に説明して、それらを含め、われわれが日常取り組んでいる「党活動や革命運動のなかの弁証法」に話をすすめました。

こういう弁証法の話は初めてという不破さん。「石頭ではものごとは動きません。党活動は階級闘争の中心部分で、弁証法の宝庫」と強調して、いくつかの注意点を豊富な材料で語りました。

――あらゆる問題を広い視野のなかで見ること(連関)。日本の「ルールなき資本主義」の実態をヨーロッパなどと比べるといかにひどいかが分かり、日本のマスメディアが世界の動きを伝えていない大きな弱点も、世界との「連関」のなかでとらえられる。

――どんな問題も、歴史の流れのなかでとらえる(変化と運動)。政治や社会の現状を固定的に見ない。

不破さんは、最近の例として、民主党野田内閣への見方をあげました。歴史の短い尺度で言うと、2003年の民主党結成の背景には、自民党政治の危 機を同じ土俵の上の「二大政党制」で救おうという財界の思惑がありました。野田首相は、組閣前にまずやったのが財界3団体へのあいさつ回りという、むき出 しの財界直結ぶり。この歴史のなかでみると、2年前からの「政権交代劇」がなんだったのかがよく分かります。

より長い尺度でみると、1970年代に、野党全部が安保、財界本位の政治に反対して競い合って国会討論もおもしろかったが、1980年の「社公合 意」が転機になって、日本共産党以外の野党がみな自民党と同じ土俵に乗り、「オール与党」政治へと大きく変わった。いまの民主党政権はその最後の局面にあ たる。こういうことを毎日新聞のベテラン記者に話したら「なるほど。そういう意味があったのか」と合点してもらえたことを紹介しました。

――どんな問題も複眼で見る。そこには対立する側面も必ずある(対立物の統一と闘争)。

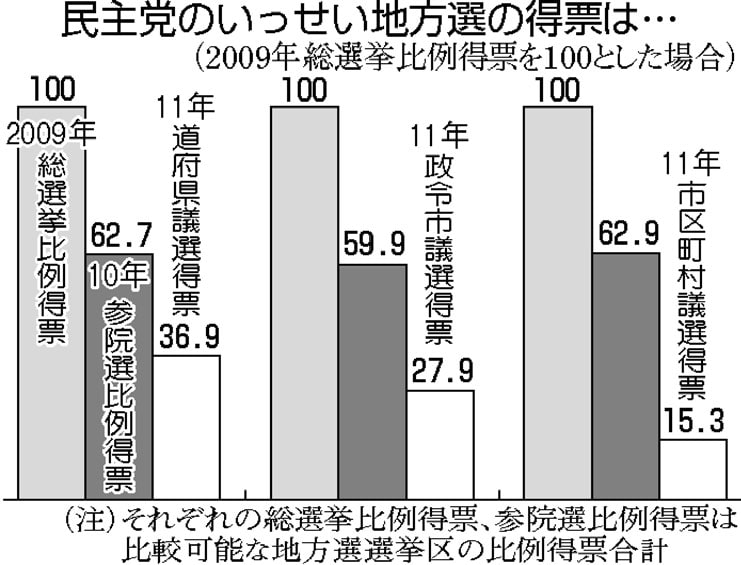

2年前の総選挙では党の得票が後退したのは事の一面だが、当時民主党が圧勝したことを分析して「自民党政治の崩壊が始まった。国民が新しい政治を探求する時代が本格的に始まった」と指摘したことは、現実の政治のなかで実証されているとのべました。

|

◇ ◇

不破さんはつづいて「弁証法の諸法則」との関連でもその実例をいくつかあげました。

「量的変化と質的変化」では、「私たちが毎日やっていること」とのべ、党活動は日常的な積み重ねがないと質的な変化が起きない、「果報は寝て待 て」とはならないとし、国政選挙を例に引きました。中選挙区制の時代の選挙では、得票の量的変化が議席獲得という質的変化になる飛躍を実感しやすかった が、比例代表選挙ではそれが分かりにくくなっており、それが実感できるやり方、工夫を課題にあげました。

「否定の否定」では、前に否定されたものが、より高度な内容で復活することがあると説明。戦前の党が大弾圧のもとで侵略戦争反対、民主政治の旗を 掲げたことが戦後の党の発展に大きな力になったとのべ、「最も否定的な経験のなかにも前進と飛躍のバネがあり、その局面を乗り越えたときに党の質的な発展 がある」と力をこめました。

60年代から70年代のソ連と中国の両党からの干渉との闘争を通じ、自主独立の強固な路線を築いたこと、「社公合意」後の「オール与党」体制のも とで革新の旗を掲げ続けたこと、原発問題でも一貫して建設に反対してきたことを示して、「わが党の歴史は、『否定の否定』の歴史の体現だ」「まさに弁証法 ここにあり」と喝破しました。

「対立物の統一と闘争」では、さまざまな形態があるが、生きた関連と相互作用が大事だと説明。対立する二つの緊張した関係が、発展的な運動形態を生み出した一例として、日本共産党の組織原則の「民主集中制」があると解説しました。

「民主主義」と「集中」は常識では対立するが、党規約で、民主的な議論を尽くす、決定したことはみんなで実践するなどを決め、この二つの側面を統一し、政党として生きた力を発揮できるようになっており、ここにも弁証法があると強調しました。

最後に、「日常の党活動でも、広い視野で見ることや、変化、運動、前進、進歩の芽を大切にすること、複眼の目でみることなど、弁証法を生かしていただきたい」とのべて、講義を結びました。