東京五輪 具体性欠くコロナ対策

見えぬトンネルの先

「人類がウイルスに打ち勝った証しとして、東京大会の開催を実現する決意だ」

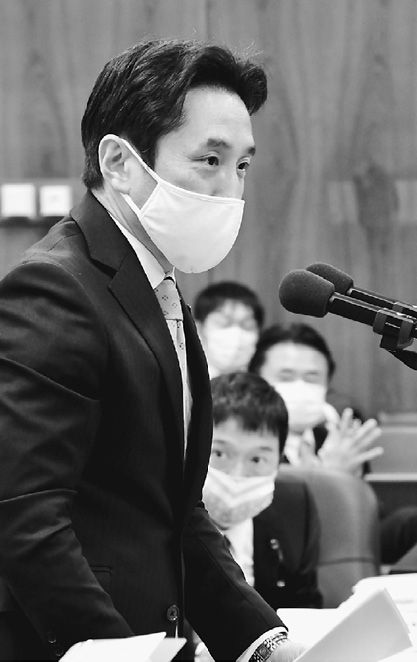

菅義偉首相はこう表明し、国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長もそれを支持しました。しかし、そこに向かった対策も展望も見えず、この宣言が宙に浮いた感が否めません。

いま新型コロナウイルスは世界的にも感染が急拡大しています。日本でも第3波が広がり、過去最多の感染者数を更新し、今後の推移すら見通せない状況です。

その中で「ウイルスに打ち勝った証し」などという首相の言明は、無責任で不遜な姿をさらし、五輪にたいする信頼をも失わせるものになりかねません。

現実に対策もほとんど見えてきません。観戦者を減らすのか否か、世界からの観戦者をどうするのか。無観客は考えないのか。組織委員会やIOCからは明確な答えは返ってきませんでした。選手が来日する際の感染防止対策の詳細などもこれからの課題です。

バッハ会長は「安全な環境をつくることが最優先だ」と話しました。しかし、具体策となると、「(観客数について)状況に応じて縮小はありえる。妥当な数字にする」「(観客の)ワクチン接種は日本の組織委員会が考えるべきこと」とあいまいな答えに終始するだけでした。

さらに懸念されるのは医科学的な知見をしっかりと踏まえているのか否か。5月、バッハ会長は五輪の開催について、「WHO(世界保健機関)と作業チームの助言に従いながら、正しい時期に、必要な決定を行う」と語っていました。

しかし、この日の会見でその時期を問われると、「われわれは7月開催に責任を持っている」とだけ語り、開催を前提とした態度に終始しました。

現実にこの間、WHOとの議論内容が明かされたことはなく、医科学的な見地がどう生かされるのか、きわめて不透明といわざるを得ません。

「東京五輪・パラリンピックがトンネルの先の光になれる」。バッハ会長は語りました。しかし、その来日にもかかわらず、いまだトンネルの先がまったく見えないというのが現実の姿です。

(和泉民郎)