1月のある日、ミモロは、「京都市美術館」に行きました。この日は、館内の美術鑑賞が目的ではありません。

昨年から敷地内に囲いができて、「なにしてるのかなぁ~?」と気になっていたミモロ。

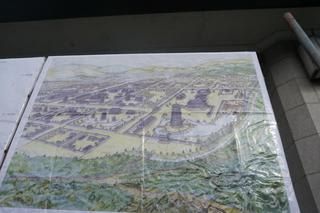

実は、東山岡崎エリアは、平安時代、白河上皇の院政の舞台となった巨大寺院群の「六勝寺」が建ち並んでいた地域。「京都市美術館」にもかつて、鳥羽天皇の中宮、待賢門院が造営した「円勝寺」が会ったといわれる場所です。

近年、この地域の開発が進み、その前に、遺跡の調査が行われてきました。

この美術館の囲いも、美術館の改築工事が開始される前に行われる発掘調査なのでした。

「へぇ~すごく大きな遺跡なんだよね~」。そう、法勝寺、最勝寺、延勝寺、成勝寺、尊勝寺、円勝寺の「六勝寺」があったのです。

なかでも、現在「京都動物園」の観覧車がある辺りには、高さ81メートルと推定される八角九重塔が聳えていたのです。

その時代は、なんでも塔建築がブームだったそうで、いろいろなお寺に塔が造られたとか。

「へぇ~どんな景色だったんだろうね~」

今回、昨年10月から始まった調査は、「京都市美術館再整備計画」に伴う第3期埋蔵文化財発掘調査。

この日は、特別に一般に現地の調査状況の説明会で、発掘現場が一般に公開されました。

調査をなさっている研究者の方々からお話をまず伺います。

調査をなさっている研究者の方々からお話をまず伺います。その後、発掘している場所の見学を…

なんでも「円勝寺」の南側と思われる遺構があり、これでお寺の規模は南北に100メートルあったと推定されるそう。

「ここに大きなお寺があったんだね~」と発掘調査の現場を見つめ、想像するミモロです。

この遺構からは、今回大量の赤い顔料のベンガラが出土したそう。この付近には、お寺の外側に修理や維持管理を行う施設があっただろうと思われるそう。

敷地内の水はけのための溝なども…丁寧な石積みが見えます。

「発掘調査ってやってみたいなぁ~。ミモロ、穴掘るの結構得意なんだけどなぁ~」と。

今回の発掘調査では、いろいろなものも出土しました。

「これなあに?」

「これなあに?」

美しい装飾を施されたものも…「あ、お花の模様・・・昔の人が見たお花をデザインしたんだ~」と愛らしい装飾模様に、平安時代の人のセンスが漂います。

この発掘調査は、今年3月末までを予定しているそう。

「あの~そのあとは、ここどうなるんですか?」とミモロ。

「ここには、美術館の建物がたてられるんですよ」と研究員の方。

「え~埋められちゃうの・・・しかもその上に建物ができるの~」とミモロはビックリ。

「え~埋められちゃうの・・・しかもその上に建物ができるの~」とミモロはビックリ。そう、京都は町中遺跡だらけ。そのため、調査が終わると、その上に建物が造られます。

「なんか寂しいね~。きっと遺跡壊れちゃうもの・・・」と。

「でも、ミモロもみんなも、昔の人たちが暮らした土地の上を歩いてるんだ~。

ところで、ねぇ、遺跡ってたいてい現在の地面より下にあるでしょ。つまり上に土が盛られてるってことは、昔より地球大きくなったの?」とミモロ。

う~確かに、遺跡の多くは、土の中・・・。上に土が盛られると、地球の表面積は増えそうな気もするけど…。

大きな地球のことだから、それほど大きさに影響しないんじゃないの?「そう?ホント?」と懐疑的なまなざしのミモロです。

「こんなに近くで遺跡みたの初めてかも…」と、寒い中でも興味深い時間を過ごしたミモロでした。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね ミモロより

ミモロ、リュック外して・・・。「あ、そうだった・・・」あまりに食べることに気持ちが行っていたよう。

ミモロ、リュック外して・・・。「あ、そうだった・・・」あまりに食べることに気持ちが行っていたよう。 とふざけるミモロ。

とふざけるミモロ。

カニが入った恵方巻・・・おいしそうです。

カニが入った恵方巻・・・おいしそうです。

お店があるのは、通りから細い道を通った奥。

お店があるのは、通りから細い道を通った奥。

眠りに関するスペシャリストです。

眠りに関するスペシャリストです。

「ホント、フワフワで気持ちいい~」

「ホント、フワフワで気持ちいい~」

目がとろんとしだしたミモロ

目がとろんとしだしたミモロ ダメ~お昼寝しちゃ~!

ダメ~お昼寝しちゃ~!

「わ~コットンのブーツだ!」

「わ~コットンのブーツだ!」

「なんか雰囲気あるお店だね~」と、たまたまその前を通りかかったミモロは、お腹が空いていたので、「ここでランチしよう~」と中へ。

「なんか雰囲気あるお店だね~」と、たまたまその前を通りかかったミモロは、お腹が空いていたので、「ここでランチしよう~」と中へ。

「あさりの五目焼きそば・・・酢豚・・・」どれもおいしそう…

「あさりの五目焼きそば・・・酢豚・・・」どれもおいしそう…

「わ~久しぶり~」と拝観許可をゲットできたうれしさでワクワクしながら「桂離宮」に出かけました。

「わ~久しぶり~」と拝観許可をゲットできたうれしさでワクワクしながら「桂離宮」に出かけました。

「いよいよ出発~」

「いよいよ出発~」

「早めに歩いてください~」と最後尾の係員さんに催促されるミモロ。「やっと追いついた~」

「早めに歩いてください~」と最後尾の係員さんに催促されるミモロ。「やっと追いついた~」

縄の結び方も趣が…。

縄の結び方も趣が…。 「ソテツのコートなんだ~」

「ソテツのコートなんだ~」

懸命に歩くミモロ…係員さんも温かいまなざし。

懸命に歩くミモロ…係員さんも温かいまなざし。

「お茶をここでいただいたんだよね~ミモロも飲みたい~」

「お茶をここでいただいたんだよね~ミモロも飲みたい~」

とミモロは、家に戻ることに・・・。

とミモロは、家に戻ることに・・・。