プレオープン、今日は柏原ビエンナーレの方々が遠方から来ていただいた。

今年はその開催の年で、2月にはプレ柏原ビエンナーレがあって、私も観る機会があった。

地域からアートの意識を広げようとする熱意に敬意を抱いていた。私にはない力をもった人たちとつながっていくのはとてもありがたいことだ。

お寺を用意するので、展示をという話も飛び出した。

のしてんてん「浄土」は、浄光寺奉賛会のあと、機会があれば . . . 本文を読む

年賀状に「浄土」奉賛会の予告を書いた。

5月の連休を含む日程だったのだが、お寺の法事の関係で8日~9日ということになった。

その変更のお知らせをしなかったために、年賀状を覚えていてくれた何人かが私の個展のために予定をあけておいてくれた。ありがたいことです。

それを知って、あわててギャラリーでプレオープンすることにした。

6畳の間を2間ふすまを取り払って展示作品を並べた。

雨の中を大阪と神 . . . 本文を読む

地面を一面に這い広がる雑草。その姿に惑わされて片端から茎を引き抜く。

茎が途中でちぎれて一つの株を抜くのに手間取っていた。

それがある日、茎を無理やり引くのをやめて、指をそっと茎に添えて株の中心に円を描くように一周した。すると一面に広がっていた茎が一つにまとまり、その中心に束ねている本茎を見つけた。そっと握り一気に引き抜くと、茎を一本も切らずに抜くことが出来た。

なぜかそれが、私の心の奥の方 . . . 本文を読む

朝目覚めたら、ストレッチをして外に出るようになった。

「今この瞬間に生きる」

その実感を体の隅々にまで問いかける。そんなイメージで 思いつくままに局部を伸ばす。すると心と体がこの瞬間でつながる。

心地よい体の痛み。今私はその痛みだけになる。体側を伸ばすと脇腹がきしむ。その瞬間私の感性は限界まで引き延ばされた細胞そのものになる。

生きているということをトータルに感じている。

何 . . . 本文を読む

浄土は真実をそのまま受け入れることのできた者だけが観ることのできる世界だ。

その途上のものはただ信じるしかない。

そして間違いなく信じる価値のあるものだ。

私は何度も何度も自分に言い聞かす。

何度も何度も理解し、

何度も何度も忘れ、

何度も何度も真実を探す羽目になる。

この不毛のような繰り返しが続いた、61年の人生から、自我の生まれるまでの期間をさし引いた歳月が私の心の中に刻みつけら . . . 本文を読む

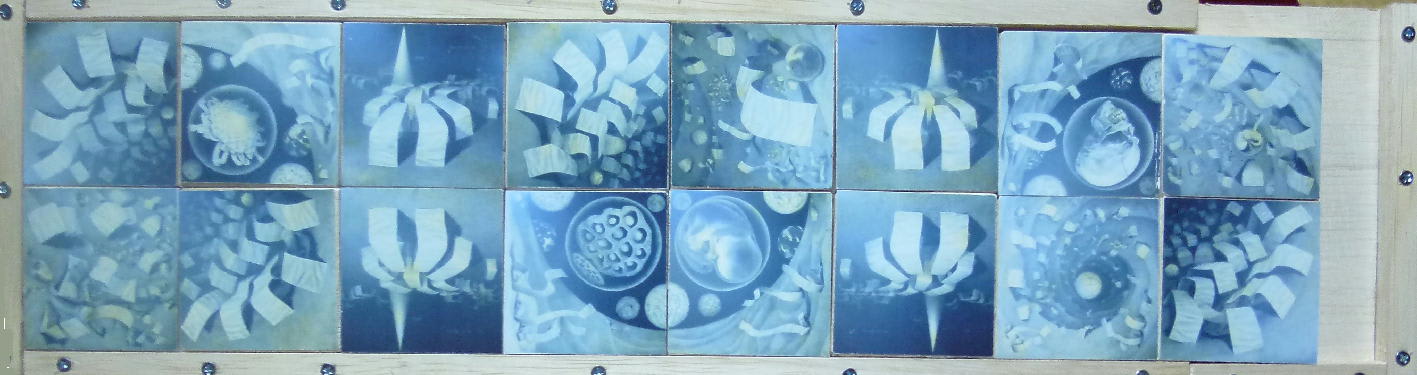

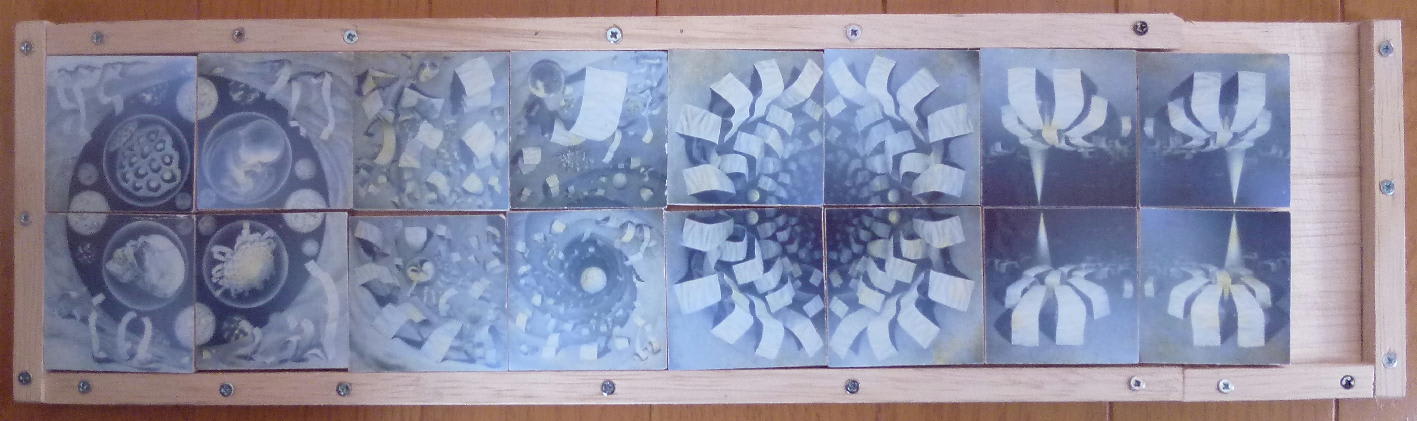

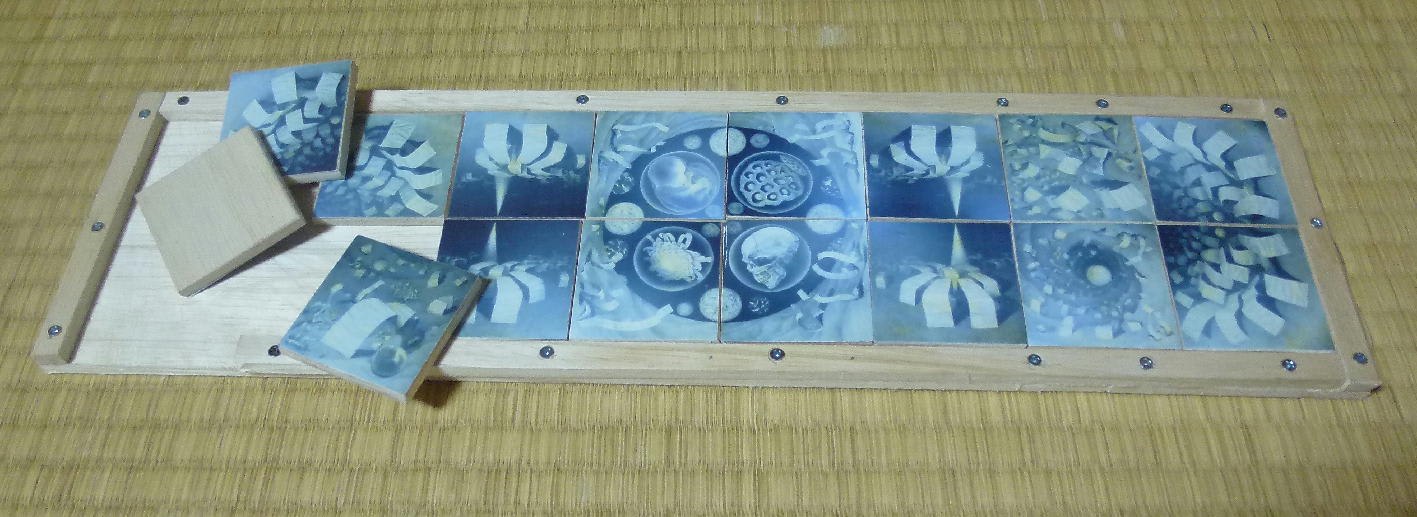

ちょっとした空き時間に、駒を動かして構図を楽しむ。

5月8日、9日の日程が迫ってきた。

作品をつないで屏風に仕上げるのだが、ゆとりを持って仕上げなければとんでもないところで失敗する恐れがある。

来週中には決めなければならないだろう。

今日は自分だけにしかわからないうれしいことがあった。

砂浜に腕ほどの太さの枝が根のように横に広がり、6畳ほどの面積を覆い尽くしている区域があった。2年前から . . . 本文を読む

「本願」を中心に据えて、その左右に「門」を配置してみました。

その両端に、「道」を置き、「苦楽」を左右の端に持ってくると、現世から悟りに向かう物語のような配置になりました。

「門」は中央に空間が開いた構図を意識して描きましたが、今回はそれを逆転してみました。

するとご覧のように、門を通る一本の道が出現し、その道を空間が取り巻く構図が見えてきました。

作者である私自身が、驚いた展開で、これか . . . 本文を読む

16枚の絵をピースにして作った自家製パズルです。

原寸は一辺が91cmの正方形ですから、全体で728cm×182cmの4双仕立ての屏風にして展示します。

画像がその原型で、右から左に向かって、「門」「道」「苦楽」「本願」順に並べています。

これを並べ替えて一つのテーマ「浄土」に仕上げるのが、この創作の最後の工程です。

私のもくろみはここにあります。

浄土は至福に満たされた世界 . . . 本文を読む

16枚の作品が仕上がって、のしてんてん絵画「浄土」の土台は完成したことになる。

4枚一組で「門」「道」「苦楽」「本願」の4つのテーマを描き、これを一つにまとめて「浄土」という作品を作る。

問題はこれからだ。

すでにどこかで書いたが、「浄土」は固定された作品ではない。その組み合わせは億、兆を超え、京の10兆倍。正確には8、986、270、000、000、000、000、000、000、000通 . . . 本文を読む

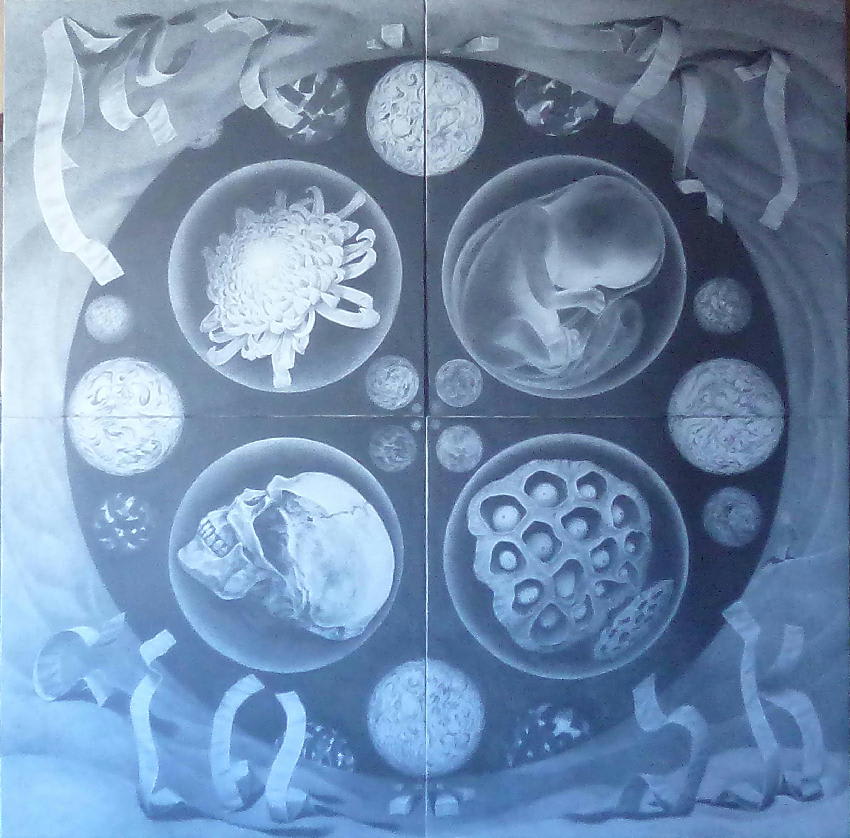

「浄土」本願のテーマは受け入れという言葉に集約されるように思います。

命の輪は宇宙の大きな器の中で動いています。

それに対して人間の知識は小さな己の中で閉ざされたままですね。

私たちには胎内の記憶はありませんし、死の瞬間さえ知りえないのです。

それが私たちの認識の限界だということを知らなければ、宇宙の命の輪を理解することはできません。

認識の限界を知るということで初めて、私たちに受け入れ . . . 本文を読む