毎年1月20日は福岡県みやま市瀬高町大江に日本で唯一残る幸若舞「大江幸若舞」が、大江天満神社で行われる日です。

幸若舞とは室町時代前期、越前の桃井直詮(幼名幸若丸)によって始められたという中世芸能・曲舞(くせまい)の一種です。いくつかの流派が生まれましたが、明治維新後、そのほとんどが途絶えました。唯一、筑後の大江村に伝わった「大頭流幸若舞」が辛うじて今日まで残っています。

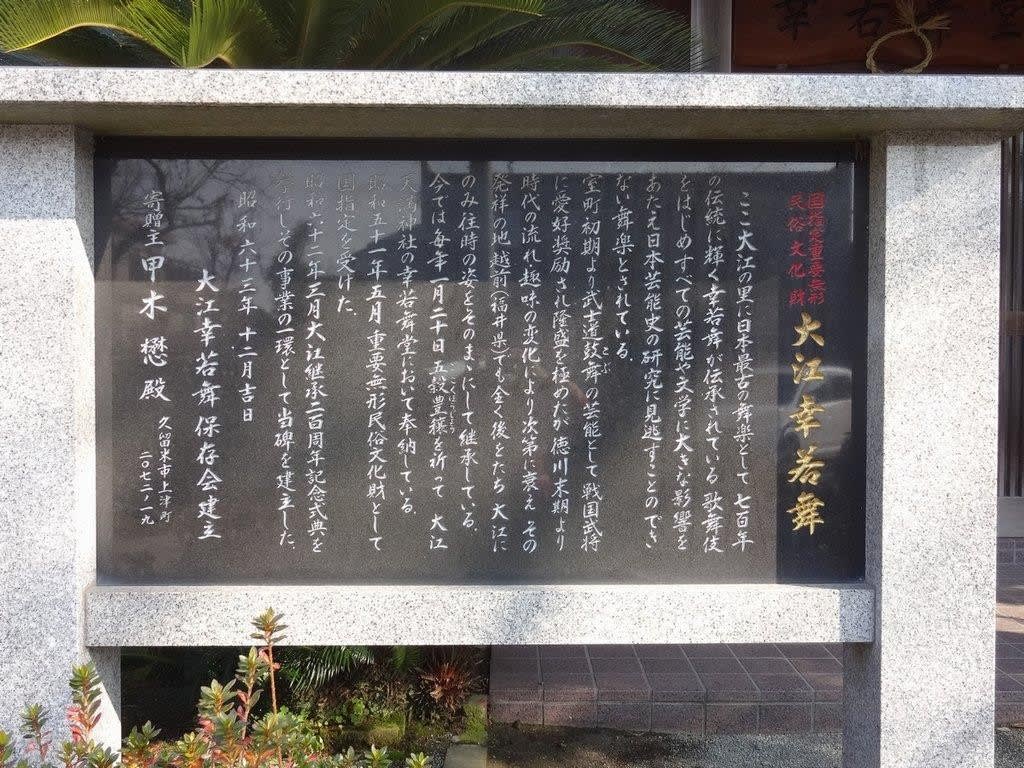

大江幸若舞が行われる大江天満神社

由緒を記した石碑

今年も家庭の事情で見に行けませんが、昨年の映像がYouTubeにアップされていますので、これで雰囲気を味わいたいと思います。毎年5曲ほど演じられ、毎年少しずつ曲目は変わりますが、人気の「敦盛」などは必ず入っているようです。小学生・青年・壮年など幅広い世代が出演しているのも見どころです。

▼映像に収められた内容(2023年1月20日開催)

一 浜出

別名「蓬莱山」。梶原景季が左衛門司を賜わり、祝宴を催し、第一日は蓬莱山を作って、これに酒を盛り、第三日には、江の島詣でとて浜に出、船に舞台を設け、景季が太鼓役で管弦歌舞を演じたことを書いたもので、祝言曲とされる。

二 日本紀

古事記・日本書紀から引用され作詞されたもの。いざなぎ・いざなみの尊の国生みの神話を仏教の世界観から大日如来を中心としたマンダラにたとえ、日本国の成立ちを説明したお話。

三 安宅

歌舞伎「勧進帳」「安宅の関」の名で一般的によく知られている場面です。鎌倉殿の追及から逃れ、京を追われた義経主従は山伏姿に変装し、奥州へと落ち延びていく。現在の石川県にある安宅の関の一場面のお話。

四 敦盛

源平合戦のひとつ「一ノ谷の戦い」捕えられた若き「平敦盛」を討ち取らざるを得なかった源氏方の熊谷直実が後年出家し、世の無常を感じた様子を描いた物語。織田信長が「桶狭間の戦い」の前に軍を鼓舞するために舞ったとされる。

五 高館

源義経主従が奥州の高館で源頼朝の軍勢を待ち受けながら開いた宴のさなかに熊野より鈴木三郎が到着する。鈴木三郎は、たずさえた鎧の由来を物語り、これを弟の亀井六郎に譲って翌日の合戦では兄弟共に奮戦して果てる。高館を死守する義経一党の獅子奮迅の戦いぶりや義経の最期をもの悲しく書いた物語。

幸若舞とは室町時代前期、越前の桃井直詮(幼名幸若丸)によって始められたという中世芸能・曲舞(くせまい)の一種です。いくつかの流派が生まれましたが、明治維新後、そのほとんどが途絶えました。唯一、筑後の大江村に伝わった「大頭流幸若舞」が辛うじて今日まで残っています。

大江幸若舞が行われる大江天満神社

由緒を記した石碑

今年も家庭の事情で見に行けませんが、昨年の映像がYouTubeにアップされていますので、これで雰囲気を味わいたいと思います。毎年5曲ほど演じられ、毎年少しずつ曲目は変わりますが、人気の「敦盛」などは必ず入っているようです。小学生・青年・壮年など幅広い世代が出演しているのも見どころです。

▼映像に収められた内容(2023年1月20日開催)

一 浜出

別名「蓬莱山」。梶原景季が左衛門司を賜わり、祝宴を催し、第一日は蓬莱山を作って、これに酒を盛り、第三日には、江の島詣でとて浜に出、船に舞台を設け、景季が太鼓役で管弦歌舞を演じたことを書いたもので、祝言曲とされる。

二 日本紀

古事記・日本書紀から引用され作詞されたもの。いざなぎ・いざなみの尊の国生みの神話を仏教の世界観から大日如来を中心としたマンダラにたとえ、日本国の成立ちを説明したお話。

三 安宅

歌舞伎「勧進帳」「安宅の関」の名で一般的によく知られている場面です。鎌倉殿の追及から逃れ、京を追われた義経主従は山伏姿に変装し、奥州へと落ち延びていく。現在の石川県にある安宅の関の一場面のお話。

四 敦盛

源平合戦のひとつ「一ノ谷の戦い」捕えられた若き「平敦盛」を討ち取らざるを得なかった源氏方の熊谷直実が後年出家し、世の無常を感じた様子を描いた物語。織田信長が「桶狭間の戦い」の前に軍を鼓舞するために舞ったとされる。

五 高館

源義経主従が奥州の高館で源頼朝の軍勢を待ち受けながら開いた宴のさなかに熊野より鈴木三郎が到着する。鈴木三郎は、たずさえた鎧の由来を物語り、これを弟の亀井六郎に譲って翌日の合戦では兄弟共に奮戦して果てる。高館を死守する義経一党の獅子奮迅の戦いぶりや義経の最期をもの悲しく書いた物語。