人は信念を持って歩いており、歩くのだという意思を持って歩いている。

その信念が転倒という些細な出来事で簡単に崩れてしまう高齢者の悲劇。

友人は室内のちょっとしたぐらつきで転んでしまい、救急車で病院に直行。手術を経ても高齢のためか回復がままならない。

「二ヵ月経っても、退院の声がかかりません」

「本人は元気なんですけどねぇ、一週間ほど前から松葉杖で廊下を行き来できるまでになっています。でも…」と、ご主人。

「何といっても年寄りですから」

「わたしも年寄りなんですよ」

「これは失礼」

なんていう会話をしながらも、高齢者であることの自覚が辛い。いつ何時、魔の瞬間に誘い込まれるとも限らない。

とにかく歩く、《自分の足で歩き通したい》という一途な願い。あちこち不具合が生じ、記憶も定かでない昨今、歩くことだけは死守したい。

Oさん、何としても歩けるまでに回復してください。祈って、祈って、お願いしています。

『呪い』

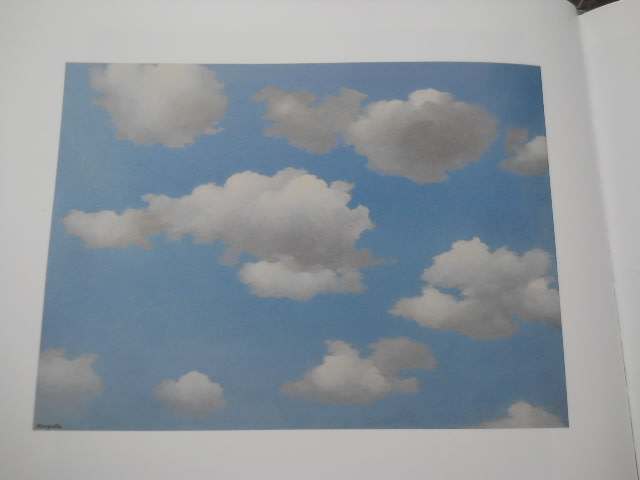

この雲の中に呪いがあるというのだろうか。たしかに悪い予兆として雲に影が差している。

しかし、雲の光景に『呪い』があるとは誰も思っていない。災害が起きそうな雲行きだとしても、それは自然の成せることであり、人の気持ちの介入は皆無だからである。

呪いとは人が悪意をもって対象を不幸に陥れるための精神的手段であり、自然という物理的条件が呪いをかけるなどということはあり得ない。

なぜこの光景が『呪い』と称されるのだろう。

当然この光景に『呪い』はないという否定が先に立つ。

しかし、この変転を余儀なくされる雲という存在は、精神のあり様に転嫁しやすいものがあり、あたかも念力(霊力)をもって状態の変幻を可能にさせられるような錯覚/幻想を含有している。

「呪いがある」といえば「呪いがある」と信じてしまうのは、《言葉の力》である。

パイプを描いて「これはパイプではない」といい、呪いとは無縁のもの(雲)を描いて「呪い」であるという。鑑賞者は翻弄されつつ、言葉と画像のあいだで否定と肯定に揺れる。

イメージと言葉のあいだの関係性を剥がす行為である。信じているもの(観念)に疑惑を被せ、その内実を問う。

『呪い』は、言葉とイメージの不確定な関係性を衝き、問いを投げかけているのではないか。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「双子のお星さまのお宮って何だい。」

双子はソウ・シと読んで、総、詞。

お星さまはショウと読んで、章。

お宮はキュウと読んで、究。

何だいはカと読んで、果。

☆総(すべて)の詞(ことば)で、章(ぶんしょう)を究(きわめる)果(結末)である。

こういったすべてのことは、フリーダのおかげをこうむっているのです。これは、ああただって反駁のしようがないはずです。ぼくは、測量師として雇われてきたのですが、それは見せかけだけのことにすぎなかった。ぼくは、なぶりものにされ、どの家からも追いだされた。

☆すべてフリーダのおかげなのです。話す手立てがありません。わたしは、なるほど土地がないことに気づいたものですが、それは単に見せかけにすぎません。

わたしは霊なのです。いずれにせよ、先祖に続くものなのです。