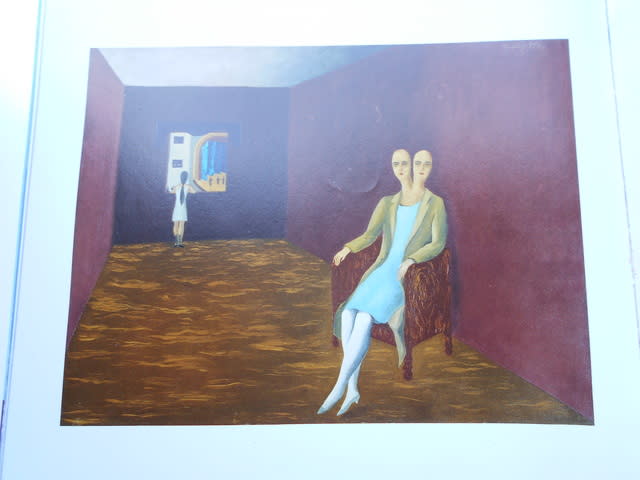

『桟敷席』

舞台のボックス席、向かい側にも窓があり、同じように下の舞台を見ているらしい人影がある。この席の空間の異様さは明らかで双頭の女性の四つの眼差しがこちらを見ている。見ている者(現世)を見ている。つまりこちらは見つめられている。髪の毛さえあれば美しい女人であると認識できるが、頭髪の欠如によって不気味にしか見えない。

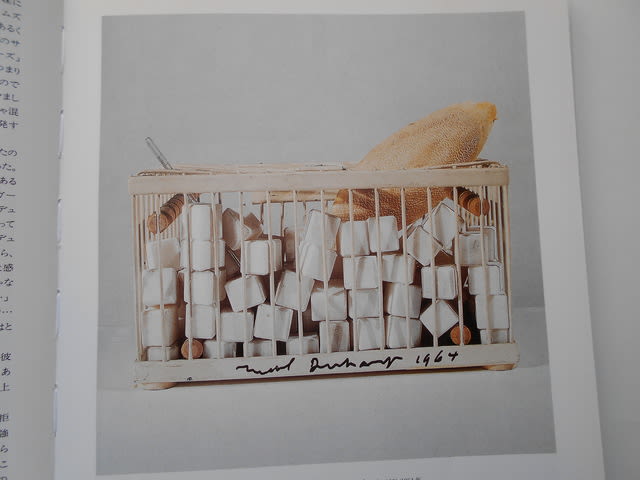

二人の人の合体だろうか、着衣や手足は女に見えるが、上着は男子用にも見える。デュシャンがモナリザに髭を加えて男に見せたのと同様、頭髪は男女を区別できる手掛かりかもしれない。

ゆえにこの女性は男女を併せ持った者、父母、かつ先祖(ルーツ)だとも考えられる。ここは現世(舞台)を覗き見出来る桟敷席ではないか。

女の子が舞台を見ている(らしい)。ここでは年齢はすでに解放された区域、解放区(冥府)なのだと思う。

女の子は、マグリットの母であり、亡母に見ていてほしい気持ちを冥府の側から希望的観測により覗いた仕掛け図である。

写真は『マグリット展』図録より