花の冠をつけた ドラ・マール

緑のマニキュアをつけたドラ・マール

これいいな〜。

踊るシレノス 1933年

真正面で歪みなく写真撮るの難しくて。

ピカソのブロンズ作品は鶴。

青の風景 1917年

小さな城 黄・赤・茶色 1922年

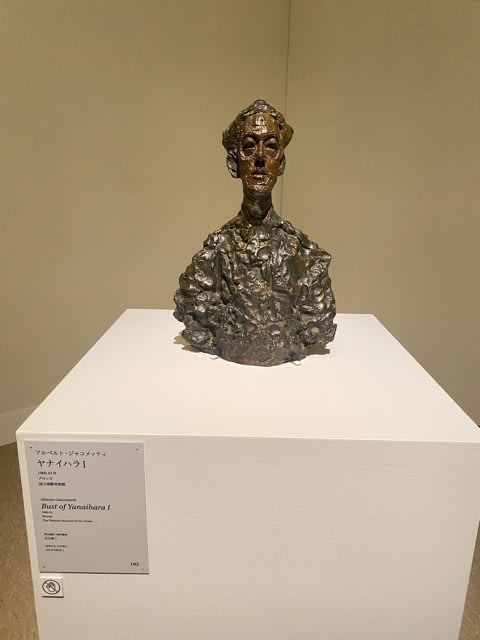

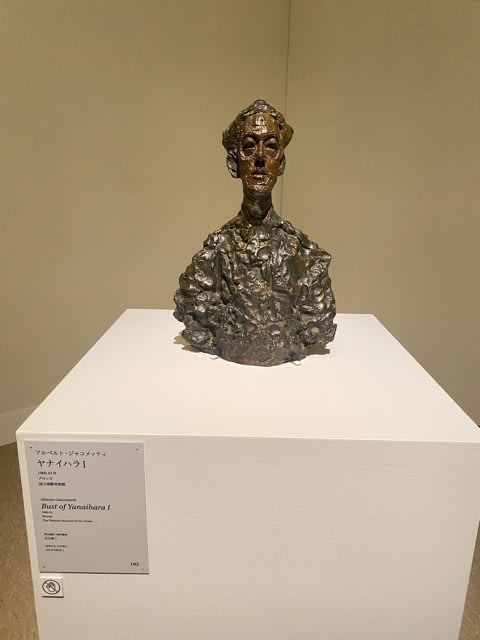

こちらはジャコメッティ。

2時間半、企画展を鑑賞して、ミュージアム・レストランへ。

大はずれです。

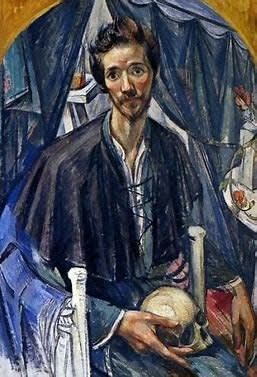

フィンランドの画家、カッレラの

6月5日。

2年3カ月ぶりに映画館に行きました。

友人に誘われて。

舞台挨拶があるのだそう。初体験。

阪本順治監督『冬薔薇』ふゆそうび

事故を起こして不遇の伊藤健太郎が主演。

阪本順治監督の映画は何本か観ています。

『魂萌え!』(07)、『北のカナリアたち』(12)、『団地』(16)、『一度も撃ってません』(20)。

『一度も撃ってません』は、石橋蓮司主演でした。

今回の映画、なんだか救いのない映画でしたが、役者さんが素晴らしい。

特に石橋蓮司です。

もう45年は見続けている名バイプレイヤーです。

舞台挨拶、そう言えば大昔、池袋文芸坐で原田芳雄を見たような気がしますが、今や忘却の彼方。なのでとっても面白かった。

救いがないと感じたし、歳をとるにつれ暴力シーンに耐えられなくなったので、観ているのは辛いと言えば辛い。

阪本順治監督は何を言いたかったのでしょう。

伊藤健太郎を主演として、ご自身が書き下ろしたオリジナルだそう。

子育て仲間の友人と会うのも2年4ヶ月ぶりでした。お互いの子どもたちは、学校も学年も違います。

地域の公民館で母と子向けのサークル活動で知り合って、36年。

映画はいつもひとりで観ていますが、こうして共に観て、鑑賞後の一献での語らいが、幸せでした。

4月22日。

月に1度の美術館巡り。

今日は、朝倉彫塑館へ。

光が降り注ぐ。

屋上から下を睥睨する像が。。

1月21日。