■

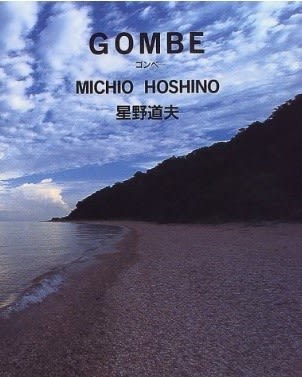

『Gombe』(メディアファクトリー)

星野道夫/著・写真

図書館の写真本のコーナーで見つけて、その写真と文章に一瞬で魅入られてから、

1冊1冊噛み締めるように読んでいって、図書館にあるものは、ほとんど読んでしまった。

あとに残ったのは、遺作となった『ノーザンライツ』や、死後にまとめられた本ばかりで、どうしても、手にとる気がしなかった。

私の中では、星野さんはまだ生きていて、アラスカで暮らしている。

先日観た映像の中でも、その家はキチンと保存・管理されていて、いつ家族が戻っても暮らせるようだった。

星野さんの文章は、いつでもアラスカの季節、自分の周りが今どんな景色かを伝える文章で始まって、終わるのが好きだ。

まるで、私信でも届いて読んでいるようで、いつまでも同じ世界、同じ時間が流れているのが感じられる。

今作は、厳寒のアラスカとは真逆の、蒸し暑いアフリカで、ジェーンという自然学者とゴリラ、ヒヒとの交流を写真に撮り、文章に綴っている。

環境の差を超えて、それぞれの自然環境に馴染んで暮らしている現地の人々。

環境保護と、日々家族を支えるために生命を奪い、自然破壊せざるを得ない人たちとの矛盾。

ここにも、星野さんは、すっかり馴染みながらも、俯瞰した目を持ち、

地球上には、さまざまな価値観、暮らしがあることを伝えてくれている。

借りたのは1997/9/30発行の初版で、1冊5700円の大型本。

2ページにわたる写真などは、その場所に実際立っているような感覚になる。

なかなか買うには勇気がいる、このような本を図書館で借りて読めることは本当に有り難い/感謝×5000

【内容抜粋メモ】

p12.

そこは遠い大陸だった。その遠さは、できるだけ大切にしたい感覚でもあり、旅慣れなんてしたくはなかった。

世界とか、地球とかいう言葉に、無限の広がりを感じていたいのである。

さまざまな土地を訪れ、速く動けば動くほど、かつて無限の広がりを持っていた世界が有限なものになってゆく。

誰かと出合い、その人間を好きになった時、風景は初めて広がりと深さを持つのかもしれない。

子どもの頃に読んだトム・ソーヤーとハックルベリーの冒険は、アフリカの位置を初めてぼくの頭の中に刻み込んだような気がする。

p13.

私たちが知っている海の音は、本当の海の声ではないという。

浜辺に波が打ち寄せる音、船が波を切ってゆく音・・・。

気球で海原を越えながら、シーンとした静けさの中で聞いたものは、

海そのものが持つ、壮大なうねるような音だったらしい。

ぼくはその本当の海の声を、いつの日か聞いてみたいものだと思った。

p16.

チューリッヒの空港では、友人の

ミヒャエルと、『心の窓~チンパンジーとの三〇年』の著者

ジェーン・グドールが待っているのだ。

p18.

日本ではあまり知られていないけれど、ヨーロッパでは、ジェーンを知らない人はいないくらい有名なのだ。

クマの巣穴から顔を出したジョン

ぼくは、アラスカの友人、

ジョン・ヘクテルのことを思い出した。

ジョンはアラスカ野生生物局の研究者で、クマのフィールド調査にかけては右に出る者はいない。

ぼくは、ジョンの中のある種のアマチュアリズムが好きだった。

ジョンが欲しい古くなったぼくのカメラの機材と、ぼくが欲しいジョンのコレクションを、これまで何度交換したか分からない。

「おい、ミチオ。300ミリのレンズを探しているんだが、使っていないのあるか?」

「ああ、あるよ・・・そうだな、オオカミの頭骨ひとつでどうだ」

冗談で(だと思うのだが)、先に死んだほうが頭蓋骨をあげることにもなっている(『ツィゴイネルワイゼン』みたい

p19.

ジョンは20代の頃、ピースコアでアフリカに行っているが、オートバイの事故で九死に一生を得、

その時の大手術で脾臓を失い、もう二度とアフリカに戻ることができない。

アフリカの伝染病に対する抵抗力がないのだろう。

タンガニーカ湖をゆくバナナボート

p20-22.

この旅が実現したいきさつは、オーストリアで小さな絵本の出版社を経営している

ミヒャエル・ノイゲバウアーが、

ジェーンのチンパンジーの絵本を作ったことがきっかけで、ジェーンはミヒャエルを弟のように大切にしてきた。

同様に、ぼくとミヒャエルも、同じシリーズでクマの絵本を作った時から始まっている。

それよりずっと以前から、共通の友人が日本にいることもあり、初めて会った時から親しくなっていた。

ジェーンは、1年の大半を、研究資金を集めるために世界中を飛び回っている。

ミヒャエルからの電話で

「ミチオ、絶対時間を作れ! 3人の都合がうまく合う時なんてなかなかないんだから。きっと、素晴らしい旅になるぞ!」

誰にも、思い出を作らなければならない「人生のとき」があるような気がする。

わずか10日ばかりにすぎない旅だが、1日1日が珠玉のような大切な時間なのだ。

p23.

飛行機で旅をする時、ぼくは夜行便が好きだった。

眼下を見下ろしていると、凍てついた山々や氷河の陰影がくっきりと浮かび上がっている。

そんな中に、時折り、ポツンとかすかな灯を見ることがあった。

誰かが原野で暮らしているのだ。そう思うと何だかひどく切ない気持ちになって、いつまでもその光から目が離せない。

原野に浮かぶ光にも、大都会を埋め尽くす夜景にも、ぼくは同じような愛しさを感じていた。

それは人間の営みが抽象化され、私たちの存在がひどくはかないものに見えるからかもしれない。

p26.

20代から三十数年の歳月をアフリカで生きたジェーン。

風景とは、人の思い出の歴史のような気もする。

風景を眺めているようで、私たちは自分も含めた誰かを思い出しているのではないか。

それぞれの人間にとって、同じ風景がどれほど違って映るものなのだろうか。

チューリッヒの空港で、どこか場違いだったジェーンの姿も、アフリカの風景の中に溶け込んでいる。

私たちは、誰しもいつの間にか風景さえ背負い込んで生きているのだろう。

p28.

タンザニア人でごった返す風景を眺めながら、この大陸が抱える悲劇性をふと思った。

が、アウトサイダーが決めつける客観的な悲劇性と、そこで日々を生きる人々の想いは必ずしも重ならない。

「過酷な自然の中で生きるエスキモー」と私たちが思う時、「過酷な自然」と感じながら生きているエスキモーは、おそらくひとりもいない。

きっと、なんと豊かな世界に生きている、と思っているだろう。

見知らぬ異国にやって来て考えることは、そこで暮らす人々と自分の埋めようのない距離感と、

同じ時代を生きる人間としての幸福の多様性である。

どれだけ違う世界で生まれ育とうと、私たちはある共通する一点で同じ土俵に立っている。

それは、たった一度の一生をより良く生きたいという願いなのだ。

とてもひと言でくくることのできない現実の多層性というものである。

p29.

現在のマイナスの状況さえも、次の新しい時代を獲得するための通らなければならない道かもしれないのだ。

カリブとは、スワヒリ語で「ようこそ」という意味。

人の暮らしも、風が運ぶ匂いも、幸福のあり方も、また違って見えた。

旅とは、今自分がいる場所を確認しにゆく作業なのかもしれない。

p32.

殺風景な部屋にかけられた1枚の写真には、タンザニア政府の要人たちの中に立っているひとりの白人がいた。

ジェーンの2番目の夫、

デレック・ブライソンに違いない。

デレックは、第二次大戦中、英国空軍のパイロットで、数ヶ月勤務しただけで、中東で撃墜されてしまう。その時わずか19歳。

脊椎に損傷を受けたが、ハンディを克服した。

デレックはアフリカ民族主義運動に加わり、新生タンザニアに力を尽くし、農業大臣となり、ジェーンと出合った。

ジェーンは、タンザニアでは

「ママ・ブライソン」と呼ばれている。

泥棒の多いこの町では、すべての大きな家に見張りとして門番が雇われているが、

ジェーンの家だけは泥棒さえも敬意を払っているという。

p34.

デレックは結婚してわずか5年後に癌で亡くなった。

p35.

「アラスカの蚊は、ただ痒いだけ。何の病気もないんだよ。ヘビや毒虫もまったくいないんだ」

p42.

裸足で遊び回る子どもたち・・・アラスカであれ、アフリカであれ、それぞれの運命の中で生きる人間の風景は、いつもぼくを励ましてくれる。

p44.

生きるために森を切り開かなければならなかった人々にとって、

なぜチンパンジーのために森を守らなければならないのかを理解することは難しかったに違いない。

アフリカにおける人間と自然との関わりは、他の世界に比べ、より切実な気がする。

以前、密猟のフィルムを見たことがあった。

絶滅の危機に瀕するシロサイをオーストラリアへ運び、いつかアフリカが安定するまで、種の遺伝子を守ろうとするプロジェクトだった。

計画は失敗するのだが、アフリカ人の密猟者の獄中でのインタビューで、

1頭のシロサイの角を白人に売れば、家族を何年間も養えるというのだ。

なぜ生命を賭けてまでも密猟をするのか、そのわけが少し分かったような気がした。

p51.

問題児フロド

「フロドは、ゴンベの森でこれまで最大のチンパンジーだ。立ち上がると、ほとんど人間と同じ大きさだ。

ということは我々の5~8倍の力を持っているということだからね」

もしフロドを動物園に送ったならば、ゴンベの森の未来へつながっても、

それはジェーンが目指してきた自然と人間の関わりに相反することである。

p61.

ジェーンが最後にゴンベの森を訪れてからもう半年以上が経っていた。

資金集めや講演のため、彼女の生活は旅の連続だ。

「この9年間で1ヵ所に留まったのは、長くて3週間なの」と言う。

今回の短い旅でジェーンがどうしても会いたかったのが

フィフィだった。

フィフィは、ジェーンが35年前にゴンベで研究を始めた時に出合ったチンパンジーの中でただひとりの生き残りである(フロドの母親

p68.

夕方、キャンプに戻ると、私たちは素っ裸になって、タンガニーカ湖に飛び込んだ。

世界で2番目に深いこの湖が私たちの水浴びをする場所だった。

今はもうワニの心配はないが、危険なのはウォーターゴブラ。命を救える血清がない。

タンガニーカ湖は、世界でもいちばん大きな、汚染されていない湖水だと言われている。

p71.

ジェーンがチンパンジーの調査のためゴンベの森へやって来た時、

彼女は生物学のバックグラウンンドを何も持っていなかった。

その後ケンブリッジ大学で博士号は取ったが、彼女をずっと支えてきたものは、

卵を産むメンドリをじっと見つめていた5歳の頃の自然への想いではないだろうか。

ザイールのハンターが捕らえた孤児のゾロとミチオ

p74.

ぼくが子どもの頃に頭を悩ませていたのは、北海道のクマの存在である。

自分が日々、町の中で暮らしている同じ瞬間に北海道でクマが生きている。

その不思議さは、自分の存在が消えてしまうとさらに不思議なのだ。

つまり、クマと出合うのではなく、その風景を天空から見ている自分を考えることで、

人間のいない世界に流れる自然の気配を想像する不思議さである。

それはすべてのものに平等に同じ時が流れている不思議さだった。

p75.

今振り返ると、子どもの頃に抱いた何でもない想いが、どこかで自分をアラスカへと運んで行ったような気がする。

子どもの頃に少し引っかかったこと、漠然とした想いが、その人間の人生を決めてしまうことがあるのだ。

P78.

タンガニーカ湖にはダガーというイワシ類が生息していて、漁民は夜間に船を漕ぎ出し、ランプの明かりで群れを集めて、網ですくいとる。

ぼくは網をつくろう若者に「ジャンボ!」と声をかけ、彼もまた「ジャンボ!」と笑みを返してくる。

どんな人生を送ってきたのか、どんな夢を抱いているのかも知らぬ人間同士が、ふと、お互いの人生の一点で交錯する。

その一瞬は考えてみると、かぎりない不思議さをも秘めている。

p84.

ジェーンのスケジュールは信じ難い。時には1日に4、5件も講演や会議をこなすという。

それなのに、1993年には研究所が破産寸前の状態にあったというのだ。

p87.

ゴンベ周辺に暮らす人々は、ハ族、ルンディ族、ベンベ族に分かれ、農耕、漁業で暮らしを立てている。

けれども、大きな漁船がタンガニーカ湖に入るようになってからは、魚がずいぶん少なくなってきたとも聞いている。

エスキモーやアサバスカンインディアンなど、アラスカ先住民の暮らしは急速に変わっていても、

彼らを包み込む自然は太古の昔と何も変わってはいない。

彼らはピラミッドも神殿も建てはしなかったが、自然を変えなかった。

狩猟民が持つ自然観は、私たちが失ってきたひとつの力である。

p96.

ゴンベの森は、わずか50平方kmというタンザニアで最小の国立公園。

チンパンジーの保護区は、三方が村や畑で囲まれ、もう一方の境界は1000人を超える漁師が野営する湖岸なのだ。

1960年、ジェーンがゴンベにやって来なければ、チンパンジーは生息地を失っていたことは間違いない。

当時、住民の間で森を開墾できるように保護区の指定を解除してほしいという動きが持ち上がっていたのである。

p100.

ジェーンから「今何をテーマに撮っているか」を聞かれて、なるべく丁寧に答えようとした。

「バッファローとともに生きていたアメリカインディアンの世界が、もう遠い昔に消え去り伝説となってしまった。

この100~200年で、かつて人間が持っていた、そこに立ち尽くしてしまうような畏怖や神秘を感じる自然を、

ものすごいスピードで失ってきたような気ががするんです。

もっと早く生まれてくれば、という想いがいつもどこかにありました・・・」

p101.

ツンドラの彼方に1頭残らず消えてゆくカリブーの大群を見ていると、この自然がいつまでも変わらないようにと祈りながら、

同時にひとつの時代を見送っているような悲しさもありました。

北極圏の油田開発がこの土地を脅かしつつあるのです。

でも、とにかく、自分は間に合ったと思いました。

新しい時代を迎える中で、カリブーや極北の狩猟民はどうなってゆくのか、人間はどんな選択をしてゆくのか、とても興味があるのです。

p104.

昔、タンガニーカのオルドバイ峡谷で、

ルイス・リーキー博士の発掘作業に加わったことがあったの。

彼は人類学者で、古生物学者で、セレンゲティにいた先史時代の生物についてずっと調査し、あの有名な猿人の頭骨を発見したの。

p105.

私はまだ若く、アフリカにやって来たばかりで、何か動物に関わる仕事を探していた。

リーキーとの出合いは私の一生を変えていった。あの日々は忘れられない。

仕事後、散策していたら、背後に1頭の若いオスライオンが十数メートルの近くで私たちをじっと見つめていた。

友だちは草むらに隠れるようにと言ったけど、私はこのままゆっくり進むべきだと思った。

ライオンは100メートルほど後をついてきて、わたしたちが谷を下りて平原を上っていくのをじっと眺めていたわ。

あの時のことは、今でも思い出す。

ひとりの人間の一生の記憶の中で、光を放ち続ける風景とは、一体何なのだろう。

忘れ難い思い出がうそのように遠く去り、なんでもない一瞬がいつまでも記憶の中で生き続けることが、きっとある。

p107.

ルイスは、タンガニーカ湖のほとりに住む野生チンパンジーの暮らしを知ることが私たち人間自身を知るきっかけになるだろうと説く。

人と人が出合うということは、限りない不思議さを秘めている。

あの時、あの人に出合わなかったら、と人生をさかのぼってゆけば、

合わせ鏡に映った自分の姿を見るように、限りなく無数の偶然が続いてゆくだけである。

が、その偶然を一笑に付するか、何か意味を見出すかで、世界は大きく違って見えてくる。

彼女はまさか自分の生涯をここで費やしてしまうとは想像しなかったに違いない。

ぼくは、それぞれの人間がたどり着く、たった一度の人生の不思議さを思わずにはいられなかった。

p111.

「フロドはいい子だよ。ただジェーンと遊びたがっているだけなのさ」

「昔はもっとずっと森が続いていて、天気も違ったな。今よりずっと雲があって、霧があった・・・」

私たちはある風景に魅かれ、特別な想いを持ち、時にはその一生すら賭けてしまう。

風景とは、ひとつの山であったり、美しい川の流れであったり、

その土地を吹きぬけてゆく風の感触かもしれない。

人間がどれだけ想いを寄せようと、相手はただ無表情にそこに存在するだけなのだが・・・。

私たちの前で季節がめぐり、時が過ぎてゆくだけなのだが・・・。

p116.

いったん怯えて姿を消していたフィフィにジェーンは、最後の日に再会する。

p117.

ジェーンは、デレックの死後、しばらくの間、ゴンベの森に引きこもって、

データもとらず、ただチンパンジーと一緒にいるだけの時を過ごした。

そうして精神が次第に回復するにつれ、チンパンジーとこれまで以上に直感的に感じ合えるようになり、

自然界の波長に自分自身の波長を合わせて感じとれるようになったのだという。

p124.

ナイロビの町は、まるでヨーロッパのようだった。ホテルはセレンゲティへサファリツアーに行く観光客でごった返していた。

ナイロビでのジェーンの仕事は、新しくできた

チンパンジーの孤児のための保護施設を見に行くことだった。

ジェーン・グドール研究所は、野生のチンパンジーだけでなく、動物園や研究施設に飼われているチンパンジーの待遇改善にも取り組んでいた。

そして今、母親や仲間のチンパンジーから引き離されて行き場を失った子どもたちのためのサンクチュアリを作る計画も進められている。

孤児の多くはザイール東部で生まれ、母親が撃ち殺された後、ブルンジに密輸入された哀れな子どもたちで、

その後、孤児は施設で引き取られ、2つのグループに分けてスウィートウォーターズに輸送された。

最後の夜、友人宅に夕食に招かれて、ジェーンは少し

「ルーツ・アンド・シューツ(根っこと新芽)」の話をした。

それは、子どもたちと若い世代のための、自然の理解、未来の人間と自然との共生への正しい道の模索を呼びかける活動で、現在、世界30カ国以上で展開されている。

私たち一人ひとりが一生において果たす、それぞれ大切な役割を持っていて、

もしそうしたいと思って努力をすれば、この世界をほんの少しずつ良い方向へと変えることができるという願いだった。

[ジェーン・グドールの著書]

[ジェーン・グドールの著書]

・『野生チンパンジーの世界』(ミネルヴァ書房)

・『森の隣人~チンパンジーと私』(朝日選書)

・『心の窓~チンパンジーとの三〇年』(どうぶつ社)

・『チンパンジーの森へ』(地人書館)

※

本書の原稿は、星野氏がカムチャツカ撮影行に旅立つ前日、1996年7月21日に脱稿した。

※本文中のザイールは、1997年コンゴに変わった。

[ジェーンあとがき~ミチオがそこにいるだけで]

過酷なハイキングの仲間は他に4人いたが、ミチオは決して誰にも、重い荷物を運ぶ手伝いをさせなかった。

ゴンベには、3つの群れをなす合計約150のチンパンジーしかいない。

浜辺に住む人間の急速な増加と、農地の拡大により、他のチンパンジーからかなり隔離された状態にある。

そのために遺伝的変異が充分にないので、ゴンベのチンパンジーの長期的存続は危ういと思われる。

しかし、公園内の不法伐採はなく、密猟もほとんどない。

アフリカの他のチンパンジー生息地では事情は異なり、チンパンジーが次々に姿を消している。

理由は、人間の領域の激増、製材業者による大規模な伐採、食料またはペット市場に出す目的で行われる子どもの捕獲などだ。

著名な野生生物写真家のミチオがゴンベに来ると聞いて、私は大喜びした。

彼ほどの力量の写真家が強い関心を持って関われば、必ず野生チンパンジーの助けになると感じたからだ。

ミチオがそこにいるだけで、あたりは穏やかで優しい雰囲気に包まれた。

チンパンジーはミチオのそばでは、いつもリラックスしていた。こんなことはあまりない。

動きの激しい人や、声の大きな訪問者がいると、チンパンジーは緊張する。

なによりもミチオは、チンパンジーに敬意を表し、そのことを彼らは直感でわかっていたのだ。

ミチオの死を、私はまったく信じられない思いで聞いた。

彼はあまりにも生きる喜びにあふれていた。

いつの日か、アラスカへ行ったなら、そこでミチオの存在を強く感じるだろうと信じている。

そして、ほんのわずかでも彼の魂がゴンベにも残っていると思いたい。

ミチオは、いつか再びゴンベでチンパンジーと一緒に過ごしたい、写真も撮りたいと語っていたので。

1997/1/7

[ミヒャエル・ノイゲバウアー~ミチオが撮るもの]

初めてミチオの写真を見た時、この写真家はなにか違う、

あわただしく短期間で目的を達成しなければならない写真家の写真とはなにか違う、と感じた。

ミチオはまず、大自然とその創造物に畏敬の念を抱いた。

心を打つ「時と場とその空気」をミチオは撮影した。

謙虚に、根気よく、なにも乱さずに、自分自身その一部になって。

そうすることの喜びが彼の表情にあふれていた。

ミチオはまた、この世を信じられないほど美しい世界にできる、隠された小さな宝を見出す名人だった。

決して消え去ることのない大切ななにかを教えてくれた、ミチオ。

そして、あの笑顔。ミチオを思うたびに、あの笑顔が浮かぶ。

1997/2/14 ゴンベにて

[青木久子(絵本コーディネーター)~はるかなる旅]

[青木久子(絵本コーディネーター)~はるかなる旅]

ミヒャエルに会ったのは、二十数年前、フランクフルトと

ボローニャの国際書籍見本市。

星野さんとの出合いは、1987年、神田のそば屋だだった。

私もゴンベの旅に一緒に行く予定だったが、阪神淡路大震災で断念した。

1996年8月8日の夜。電話で悲しい知らせを聞き、頭が混乱して、なにがなんだかわからなくなった。

しばらくすると、ああ間に合って良かったという思いがわいてきた。

星野さんは結婚前、仕事がうまくいっても「なにか大切なものが欠けているんです」と、とても寂しそうだった。

それが、良き伴侶、直子さんを得て、翔馬くんが誕生。

星野さんは、自分がいなくなる時に、写真のフィルムは1枚も残らなくてもいい、家族がいれば、という意味の文をどこかに書いていた。

ずっと前に星野さんは、はるかなる旅に出発していたのだと思う。親友を山の事故で亡くした学生時代に。

あの事故の後、1年近く思い悩んだあげく、自分を解き放ち、大きな流れに身を任せ、

なにも思いわずらうことなく、一瞬一瞬を心のままに生きていた。

だからこそ、あのような写真、あのような文章が残されているのだと思う。

そして今も、星野さんははるかなる旅を続けている。

くり返し、くり返し、星野さんが書いていた

「生きるものと死すものとの境は、一体どこにあるのだろう」という思いが、私の頭の中をめぐる。

1997/5/11

超新星現る!~樋口新葉

超新星現る!~樋口新葉

に泊まって、カオル(中はトモミ)も呼ぶ。

に泊まって、カオル(中はトモミ)も呼ぶ。

」と提案する。

」と提案する。

イエラ・マリと、その作品について

イエラ・マリと、その作品について

、ツリー

、ツリー 、プレゼント交換

、プレゼント交換 、恋人と過ごす

、恋人と過ごす ・・・等々のイメージが強いけれども、

・・・等々のイメージが強いけれども、 」といっても、その誕生日ですらハッキリしなかったり、

」といっても、その誕生日ですらハッキリしなかったり、 」を崇めていた原始のニンゲンの姿が投影されている気がした。

」を崇めていた原始のニンゲンの姿が投影されている気がした。

は、政府の苦肉の策だったんだ

は、政府の苦肉の策だったんだ

人件費、切手代、カード代に必要なのね。

人件費、切手代、カード代に必要なのね。

で男子を産んだ。

で男子を産んだ。

と考えられている。

と考えられている。

の入った袋を家に投げ込むと、暖炉のそばに吊るしてあった靴下に入った。

の入った袋を家に投げ込むと、暖炉のそばに吊るしてあった靴下に入った。

、冬に花を咲かせるものなど。

、冬に花を咲かせるものなど。