先週の古新聞になってしまいました。滋賀旅行2日目の続きです。早朝散策と朝食後に近江八幡のホテルを9時前に出発。琵琶湖東岸に沿って南下して琵琶湖大橋有料道路を渡り、仰木ゲートから奥比叡ドライブウエイを上ります。

琵琶湖展望台から琵琶湖を見下ろします。正面は渡ってきた琵琶湖大橋。逆光のため霞んでいます。

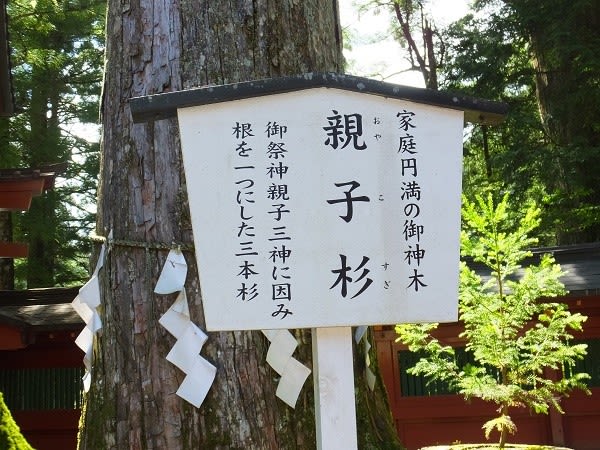

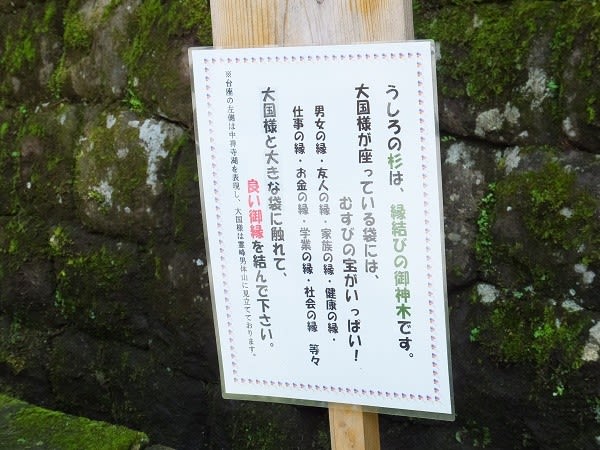

続いて、比叡山延暦寺の横川に到着。ここに車を停めて、横川中堂に参拝します。比叡山延暦寺の山内は3つの地域に分かれていており、東を「東塔」、西を「西塔」、北を「横川」と区分されています。これを三塔と言い、東塔・西塔・横川にそれぞれ中心となる仏堂「本堂」があります。

まずは比叡山延暦寺の説明から。延暦7年(788年)に伝教大師最澄上人が開創した1,200年以上の歴史を持つ天台宗の総本山です。国宝的人材育成の学問と修行の道場として、法然(浄土宗)・親鸞(浄土真宗)・栄西(臨済宗)・道元(曹洞宗)・日蓮(日蓮宗)などの日本仏教各宗各派の名僧を多数輩出。日本仏教の母山と呼ばれています。さらにその歴史と伝統が高い評価を受け、ユネスコ世界文化遺産に認定。滋賀・京都を代表する地です。

ここ横川には親鸞、道元、日蓮が修行に入ったと言われています。

横川中堂に到着

嘉祥元年(848年)横川をひらかれた慈覚大師(円仁)が創建。昭和17年に雷火で焼失しましたが、本尊の聖観音は災火を免れ、昭和46年に現在の姿に復元されています。御本尊として慈覚大師円仁作と伝えられる聖観音菩薩が祀られています。

横川地区は横川中堂のみ見学して、先を急ぎます。

比叡山峰道レストラン駐車場に居られる伝教大師最澄上人様のご尊像。高さ約12mのご尊像は、比叡山を開かれて1200年目の1987年に建立されました。毎年3月13日には天台座主猊下を大導師に仰ぎ比叡の大護摩法要が執り行われるそうです。

比叡山峰道レストラン駐車場から見下ろす琵琶湖の眺望

続いて西塔を参拝します

まずは、にない堂へ。常行堂と法華堂という同じ形の二堂が渡り廊下でつながれているため、俗に「弁慶のにない堂」と呼ばれています。常行堂は阿弥陀経を、法華堂は法華経をそれぞれ読経し、修行する道場です。これは、法華と念仏が一体であるという比叡山の教えを表しており、お堂が渡り廊下でつながっている理由もそこにあるそうです。常行堂と法華堂ともに、中で修行中でした。

渡り廊下の東に繋がる重要文化財の法華堂

渡り廊下の西に繋がる重要文化財の常行堂

階段の先には荘厳な釈迦堂

手前の手水舎。ここの水は飲めるそうです。

正面の天法輪堂は西塔の中心をなすお堂で、老杉に囲まれて風格があります。ご本尊に釈迦如来を祀ることから釈迦堂の名で親しまれています。本堂に入り、釈迦如来を見学してきました。

信長の焼討ち後、豊臣秀吉が大津の園城寺(三井寺)の金堂を山上に移築したものです。延暦寺の現存する最古のお堂で、天台建築様式の代表とされる南北朝時代の建物です。

釈迦堂左の階段を登った先にある鐘堂。寛政3年 (1791年)、84世三誉愍海上人時代の建築。梵鐘は江戸時代のものです。

続いて、延暦寺山内では最も清浄荘厳な聖域へ向かいます

5分ほど歩いて浄土院に到着。ここは比叡山を開かれた伝教大師最澄上人の御廟です。

まずは拝殿へ向かいます

浄土院を記された軒下の扁額

浄土院の説明です

拝殿の裏には唐門と伝教大師御廟。とても荘厳な雰囲気に包まれます。ここは聖域中の聖域です。御廟玉垣の辺りには沙羅双樹と菩提樹が植えられているそうです。

伝教大師御廟の左手にも歴史のありそうなった建物

屋根の上には鳳凰の装飾?

釈迦堂と浄土院を見学後、駐車場に戻ります。続いて東塔へ向かいます。

延暦寺の案内図。横川、西塔、東塔と巡ってきました。

東塔は延暦寺発祥の地であり、根本中堂を中心とする区域です。

まずは大講堂。昭和39年(1964年)に山麓坂本の讃仏堂を移築したものです。本尊は大日如来で、その左右には比叡山で修行した各宗派の宗祖の木像が祀られています。

続いて鐘楼。一般観光客も鐘をつくことができます。

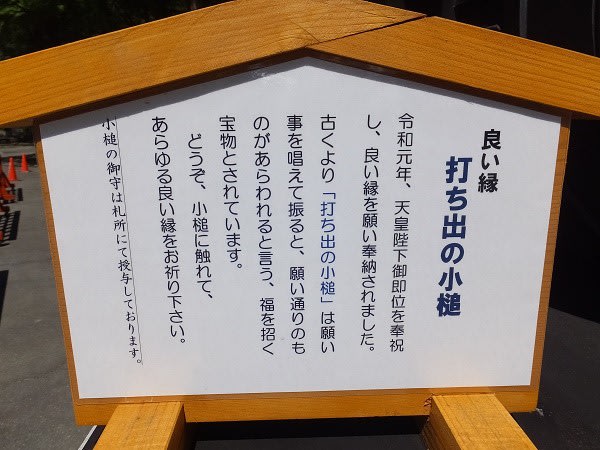

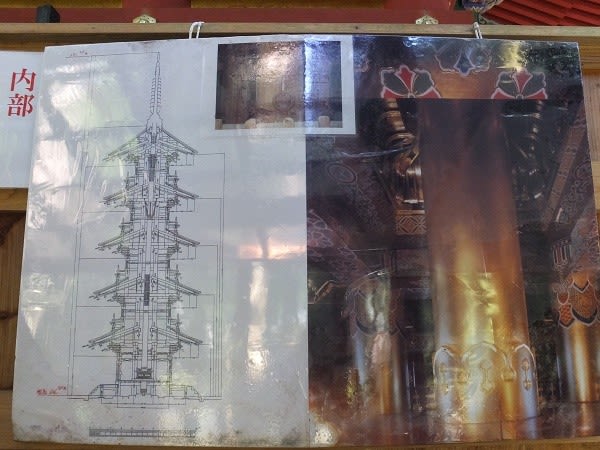

続いて根本中堂へ向かいます。ここは延暦寺の総本堂。本尊は薬師如来です。延暦寺を開いた伝教大師最澄が延暦7年(788年)に創建した一乗止観院が元であり、現在の姿は徳川家光公の命で寛永19年(1642年)に竣工したものです。

建物は国宝に指定されています。廻廊は国重要文化財に指定されています。残念ながら、根本中堂では2016年から約10年に及ぶ改修工事が行われています。

工事期間中も参拝可能なので、中を見学します。ご本尊の薬師如来の前には千二百年間灯り続けている「不滅の法灯」も安置されていました。

改修工事の様子を工事用の階段の上から見ることができます。

根本中堂前の高い石段を登った場所にある文珠楼。延暦寺の山門にあたり、比叡山の総門の役目を果たす楼門です。慈覚大師円仁が中国五台山の文殊菩薩堂に倣って創建。寛文8年(1668年)に焼けてしまい、その後再建されたものです。

文珠楼の前から、改修工事中の根本中堂を見下ろします。

続いて東塔と阿弥陀塔を訪れます

最後に戒壇院を見学。ここは天台宗の僧侶が受戒する重要なお堂で、天長5年(828年)に創建され、現在見られる建築は延宝6年(1678年)に再建されたものです。

東塔の見学を終えてから近くの国宝殿を見学します。

展示内容一覧です。延暦寺に伝来する数多くの仏像・仏画・書跡等の文化財が保管されています。重要文化財に指定されているものも展示されていました。

帰りに山頂付近からの景色を眺めるため、ガーデンミュージアム比叡の展望台に寄り道。一瞬京都府に足を踏み入れます。大津市と近江大橋を見下ろします。

西側は京都方面

うっすら見える川は鴨川でしょうか。自信ありません・・・

山頂からの下りは比叡山ドライブウエイを下り、西大津バイバスで名神高速道路の京都東ICへ。高速道路で米原ICまで北上し、14時20分に米原駅に戻ってきました。

米原駅東口に米原湊跡の記念碑と船のモニュメントがありました。米原湊はここ米原駅付近にあり、1603年(慶長8年)、北村源十郎が琵琶湖と入江内湖を結び、堀を開削して湊を開いたそうです。美濃方面と大津湊の中継や、大阪と北陸を結ぶ湖上交通の中継の湊で、宿場として栄えたのです、と説明に書かれていました。米原は湖上交通の要所だったのですね。

米原駅50周年は10年前のこと。初代新幹線のデザイン(0系)が懐かしい。54年前に米原を訪れた時は、この0系新幹線に乗った記憶があります。そして、ここにも「とびだしとび太」

木彫でみる米原風土記。見事な木彫り彫刻です。

帰りの新幹線は15時33分発のこだま736号。一週間前にはこれしか指定が取れませんでした。しかも初めての新幹線グリーン車です。

駅の売店で見かけました! ずっと気になっていた「とびだしとび太」の説明です。クレヨンしんちゃんに似ているのですよね。全く関係が無さそうで、1973年の6月に地元の看板製作会社で製作されて当時の八日町市に設置されたのが始まりとされています。

15時頃から雷雲が通過して雨が降り出しましたが、雨に濡れることも無く、すっきりした気分でグリーン車に乗り込みます。初めて乗る新幹線のグリーン車は快適です。途中駅で合計20本近い「のぞみ」「ひかり」に抜かされます。

富士川駅から三島駅にかけて、一瞬雲が切れて富士山の山頂が姿を現しました。

宝永山が姿を見せました

手前は東名高速道路かな?

ほぼ定刻に東京駅に到着。東京駅で軽く夕食を食べて、帰りは中央線で高尾駅へ。無事に戻ってきました。翌日は台風接近の影響で東海道新幹線は終日、東京-名古屋間で運休が決まっていました。一日違いで危ういところでした。