関東地方にも遅い秋がやってきました。今朝の八王子の最低気温は今秋最低の12.8度。甲信越の山沿いでは0度近くまで冷え込み、富士山では平年より6日早く初冠雪を観測しました。

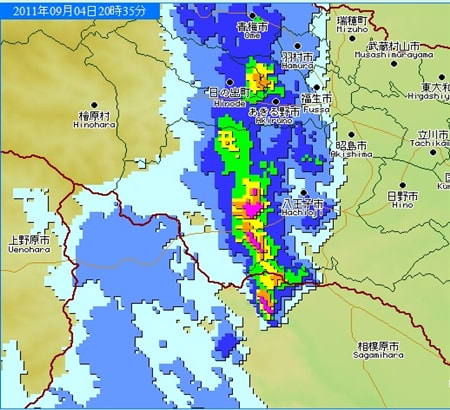

今週水曜日に関東地方を直撃した台風15号の威力は強烈でした。雨よりも風が猛烈で、八王子では、最大瞬間風速43.1m/s 、最大風速(10分間) 24.3m/sを記録。最大風速は観測史上最高、最大瞬間風速も1979年10月19日の43.5m/s に次ぐ記録となっています。但し、八王子の風速計は市役所の地上49.8mの高さにあるため、地上付近よりは強めに観測されるようです。

近年まれに見る暴風雨。高尾山では倒木や崩落のため1号路の清滝駅⇔高尾山駅が通行止め、2号路の一部、3号路全線、6号路の飛び石⇔5号路交点が倒木のため通行止めとなり被害の大きさを物語っています。

被害状況が心配になったので、午後から小仏峠→高尾山を歩いてきました。様子を紹介します。台風15号は大きな爪痕を残していきました。想像以上に悲惨な状況です。

小仏バス停から、小仏峠、小仏城山にかけては、北東斜面ということもあり被害はそれほどではありません。登山道には折れた枝が散乱していますが、普通に通行可能です。小仏峠にかけては台風で倒れたと思われる大木は3本ですが、いずれも登山には影響が無いように処置済です。小仏城山の西側では、一本の倒木が登山道をふさいでいました。

小仏城山から一丁平にかけては、強風が吹きつけた南側斜面を中心に枝が折れたり倒木が目立っています。ハイキングコース沿いの木々は、倒木までは至らなくてもほとんどが北側に傾いています。倒木が道をふさいでいる箇所も目だってきました。

一丁平からもみじ台にかけては、倒木が道をふさいでいます。危ない箇所はありませんが、倒木を迂回したりくぐったりする必要があります。このあたりは尾根道の鞍部となっているため、強風の通り道となったのでしょう。被害が集中しています。

もみじ台の手前も飛散な状況。

高尾山頂にやってきました。ハイキング客でごった返していましたが、倒木が目立ちます。オオムラサキが樹液を吸いにやってくるコナラの木も倒れてしまいました。ショックですね。

高尾山頂からの1号路も、南斜面を中心にあちらこちらで倒木が見られました。3号路は壊滅的な状況のようです。高尾山頂から下山道は、稲荷山コース(途中から6号路も可)か1号路の霞台から6号路へ降りるコースしかなく、帰りは渋滞に巻き込まれてしまいました。下山路は木々の枝が散乱し、まだ滑りやすくなっているので、注意が必要です。

倒木の様子ばかりでは暗くなってしまうので、小仏城山で見かけたツマグロヒョウモンの雄と曼珠沙華の群生を紹介します。風雨に耐えた生命力の強さを感じますね。昨日訪れた山田町の広園寺では彼岸花が全てなぎ倒されていましたが、小仏城山山頂では無事だったようです。

なお、初冠雪の富士山は終日雲の中でした。

← プチッと押してね!

← プチッと押してね!

今週水曜日に関東地方を直撃した台風15号の威力は強烈でした。雨よりも風が猛烈で、八王子では、最大瞬間風速43.1m/s 、最大風速(10分間) 24.3m/sを記録。最大風速は観測史上最高、最大瞬間風速も1979年10月19日の43.5m/s に次ぐ記録となっています。但し、八王子の風速計は市役所の地上49.8mの高さにあるため、地上付近よりは強めに観測されるようです。

近年まれに見る暴風雨。高尾山では倒木や崩落のため1号路の清滝駅⇔高尾山駅が通行止め、2号路の一部、3号路全線、6号路の飛び石⇔5号路交点が倒木のため通行止めとなり被害の大きさを物語っています。

被害状況が心配になったので、午後から小仏峠→高尾山を歩いてきました。様子を紹介します。台風15号は大きな爪痕を残していきました。想像以上に悲惨な状況です。

小仏バス停から、小仏峠、小仏城山にかけては、北東斜面ということもあり被害はそれほどではありません。登山道には折れた枝が散乱していますが、普通に通行可能です。小仏峠にかけては台風で倒れたと思われる大木は3本ですが、いずれも登山には影響が無いように処置済です。小仏城山の西側では、一本の倒木が登山道をふさいでいました。

小仏城山から一丁平にかけては、強風が吹きつけた南側斜面を中心に枝が折れたり倒木が目立っています。ハイキングコース沿いの木々は、倒木までは至らなくてもほとんどが北側に傾いています。倒木が道をふさいでいる箇所も目だってきました。

一丁平からもみじ台にかけては、倒木が道をふさいでいます。危ない箇所はありませんが、倒木を迂回したりくぐったりする必要があります。このあたりは尾根道の鞍部となっているため、強風の通り道となったのでしょう。被害が集中しています。

もみじ台の手前も飛散な状況。

高尾山頂にやってきました。ハイキング客でごった返していましたが、倒木が目立ちます。オオムラサキが樹液を吸いにやってくるコナラの木も倒れてしまいました。ショックですね。

高尾山頂からの1号路も、南斜面を中心にあちらこちらで倒木が見られました。3号路は壊滅的な状況のようです。高尾山頂から下山道は、稲荷山コース(途中から6号路も可)か1号路の霞台から6号路へ降りるコースしかなく、帰りは渋滞に巻き込まれてしまいました。下山路は木々の枝が散乱し、まだ滑りやすくなっているので、注意が必要です。

倒木の様子ばかりでは暗くなってしまうので、小仏城山で見かけたツマグロヒョウモンの雄と曼珠沙華の群生を紹介します。風雨に耐えた生命力の強さを感じますね。昨日訪れた山田町の広園寺では彼岸花が全てなぎ倒されていましたが、小仏城山山頂では無事だったようです。

なお、初冠雪の富士山は終日雲の中でした。

← プチッと押してね!

← プチッと押してね!